10月は公演ラッシュだった。見たら書きたいとは思うのだが、あまりにも数が多くて、評を書くのがこんなに遅くなってしまいました。すみません。では、見たもの順に。

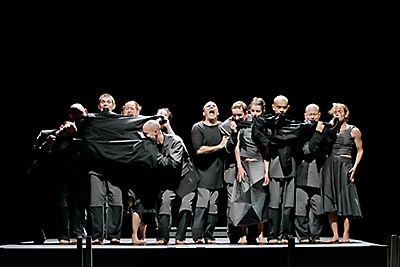

アビニヨンで見たばかりだったが、雨、真夜中、しかも30分の休憩を取っただけの2度目の公演という最悪の条件下だったので、再度見た。テアトル・ド・ラ・ヴイルの舞台はアビニヨンよりだいぶ小さい上、ここは舞台作品を見る構造になっているので、ダンサーの細かい動きや表情、無言の会話がよく見える。ナジは、故国のハンガリーで世阿弥の本と出会い、これが彼のベースとなっているというほど日本の文化に興味を持っていて、日本へも何度か行っている。能舞台を再現したいという思いが実現し、ナジ版能舞台が活躍。幕を張れば影絵が出て来るし、横に置けば別の空間になり、奥ゆかしい存在だが場面転換には重要な役割を担っていた。ところでこの影絵だが、私はてっきり水木しげるの妖怪にヒントを得たのかと思い、ナジは随分たくさんのものを日本で見て来たのだなあと感心していたが、実はミショーの描いたデッサンをイメージしたそうな。という事は,ミショーと水木しげるには共通点があるという事か?

と安易に結びつけてはいけないか…。能舞台の回りを布切れがわさわさ付いた衣裳を着たおじさんが歩いていたのは、獅子舞の衣裳にヒントを得たのかと思っているが、実はこれもミショーのデッサンがベースだったのかもしれない。今度聞いてみます。ナジ、世阿弥、ミショー、日本での滞在、と勝手に想像しながら見ると、日常の仕草や風刺など、いろんなものが見えてきてとても楽しい舞台だった。ふうむ。だから「遊ぶ」なのか。言葉遊びならぬ、動き遊びとでも言おうか。その上ダンサーも快調だった。印象に残ったのは、斉藤美音子と黒田育世のしなやかでシャープな動きと、ちょっとした仕草や表情の細やかさ。そして堂々たる存在感。一方、男性群の田村一行、捩子ぴじん、塩谷智司、奥山裕典の大駱駝艦組は、時にひょうきん、時に厳格、そしてフランス人もびっくりのダイナミックで激しい動き。これが実に小気味よい。西洋的でありながら日本的という、2つの異文化がナジ独特の味付けで仕上がっている。とても良かったので、アビニヨンの後に随分踊り込んだのかと思ったら、今回がアビニヨン以来最初の公演で、リハーサルも数日前にしただけと言う。これには驚いた。見る側も踊る側も劇場の造りも、全ての条件がどのように一致するかでこんなに作品の色が変わるものかと、改めて舞台芸術の繊細さを感じた。ただ、ちょっと残念だったのは、生演奏ではなかったこと。日本公演は、2007年1月26日から2月3日(29、30は休演)まで世田谷パブリックシアター、2月8日まつもと市民芸術館、2月12日びわ湖ホール。上目遣いで分析せず、素直に作品の「遊び」探しをすることをお勧め。(10月3日テアトル・ド・ラ・ヴィル)

(C)LAURENT PHILIPPE

ここ数年のフォーサイス作品は、踊りの要素が少なく、言葉の応酬がメインだったりするので、今回も疑いながら見に行ったが、やはり踊りは少なく、がっかりした。3部構成で、最初のシーンはそれでも「踊り」はあった。が、止まる、動く、止まる、動くの繰り返しで,良く動いているのだが、そこに驚くべき発見はなかった。イラク戦争を批判した作品というが、私はどちらかと言うと9月11日を思い出した。第2部は言葉の応酬。行方不明になった息子を捜す母親と、取り調べの男性との会話が英語とフランス語とアラブ語で語られる。最後に女性が回転数が狂ったレコードの様な口調で動きながらしゃべるが、これが何とも耳に不快。3部はダナ・カスペルセンが男の声でしゃべるのが見せ場だそうだが、英語がわからなくては何も理解出来ず。ダンサーが踊りながらベニヤの壁を叩いたり、ドアをいきよいよく閉めたりする音が拡張されてこだまするので、この手の音が苦手な私には辛かった。私の中では、80〜90年代後半のフォーサイスの作品が強く心にこびりついていて、いまだにあの時のショックとまで言える感動が忘れられない。想像を超えるオフバランス、超人間的な動きと流れ、照明がここまで作品に入り込んでいるのも見た事がなかった。私はやはり、フォーサイスならではの、身体がバラバラになってしまったのではないかと思わせる動きとスピードとバランスの、ハイパーダンスが見たいのだ。ダンス作品である以上、言葉ではなく、身体で表現してほしい。ザ・フォーサイスカンパニーは全く普通のダンスカンパニーになってしまったと思いながら帰路についた。

この後、テレビのARTEで、2000年の「ワン・フラット・シング・リプロデュースト」が、ティエリー・ド・メイの監督演出のもと、今年撮影されたものが放映されたが、ここには肉体のマジックがちゃんとあった。フォーサイス節が踊れるのに、なぜ見せてくれないのか。再び舞台でこの肉体のマジックが見られる日は来るのだろうか。

(C)Dominik Mentzos (C)Dominik Mentzos

全く面白い事に、上記のフォーサイス公演がシャイヨ劇場の大ホールで初日を迎えた翌日、フォーサイスのバレエ・フランクフルト時代に活躍したリチャード・シーガルが同じ劇場のスタジオで公演した。何か理由があるのだろうかと勘ぐりたくなる。地下の狭い通路の向こうにある小さな空間。ここにたどり着くまでが既に宇宙的空間だったが、作品もとっても宇宙的だった。正方形の低い舞台に所狭しと機材が置いてある。ミキサー、キーボード、モニター、ヘルメットに電光掲示板。ハロウイーンのお化けの様なオブジェが浮き上がり,モニターにその顔そっくりの小人がミキサーをよじ上るのが映される。指人形だ。確かに上手にあるキーボードの上を何かが動いている。それが映し出されているのだ。ふっと人形が画面から消えると、真っ黒い物体が舞台の後ろを這っている。まるでアメーバーのようだ。これがまたふと消えてしばらくすると、全く別の場所から再び現れる。この黒い物体を追跡するかのように小さなスポットライトが舞台を這う。壁を這う。そしてこの地球外生物みたいなものが正体を現すと、それは果たしてリチャードだった。関節が外れてしまったように自由自在に動く身体。これを見た瞬間に、「これがフォーサイス節だ!」。まさしくフォーサイスに鍛えられた身体がここにあった。何という皮肉。フォーサイスカンパニーは踊らず、元ダンサーがフォーサイス節を披露する。しかも同じ建物の中で。彼の踊りに満足したしたのはもちろんの事だが、作品的にも面白かった。彼の独り舞台で、指人形も黒い物体も全て彼が演じているが、移動の早さに黒子がいるのではないかと思ったほど。また、彼が演じる映像がリアルで、一瞬本物に見間違えてしまった。上手、下手、後ろの三方の黒幕に浮き上がる文字や照明、映像、電光掲示板とヘルメット同士の会話など、狭いスタジオが次々と別の次元に変わっていく。その空間演出と彼の人間業を超える動きが作品の密度を高めていた。最後のカーテンコールでも舞台中央からすーっと消えたり、タイトル通りストレンジャー、異星人的な作品だった。(10月5日シャイヨ劇場スタジオ)(文中写真(C)Richard

Siegal) 全く面白い事に、上記のフォーサイス公演がシャイヨ劇場の大ホールで初日を迎えた翌日、フォーサイスのバレエ・フランクフルト時代に活躍したリチャード・シーガルが同じ劇場のスタジオで公演した。何か理由があるのだろうかと勘ぐりたくなる。地下の狭い通路の向こうにある小さな空間。ここにたどり着くまでが既に宇宙的空間だったが、作品もとっても宇宙的だった。正方形の低い舞台に所狭しと機材が置いてある。ミキサー、キーボード、モニター、ヘルメットに電光掲示板。ハロウイーンのお化けの様なオブジェが浮き上がり,モニターにその顔そっくりの小人がミキサーをよじ上るのが映される。指人形だ。確かに上手にあるキーボードの上を何かが動いている。それが映し出されているのだ。ふっと人形が画面から消えると、真っ黒い物体が舞台の後ろを這っている。まるでアメーバーのようだ。これがまたふと消えてしばらくすると、全く別の場所から再び現れる。この黒い物体を追跡するかのように小さなスポットライトが舞台を這う。壁を這う。そしてこの地球外生物みたいなものが正体を現すと、それは果たしてリチャードだった。関節が外れてしまったように自由自在に動く身体。これを見た瞬間に、「これがフォーサイス節だ!」。まさしくフォーサイスに鍛えられた身体がここにあった。何という皮肉。フォーサイスカンパニーは踊らず、元ダンサーがフォーサイス節を披露する。しかも同じ建物の中で。彼の踊りに満足したしたのはもちろんの事だが、作品的にも面白かった。彼の独り舞台で、指人形も黒い物体も全て彼が演じているが、移動の早さに黒子がいるのではないかと思ったほど。また、彼が演じる映像がリアルで、一瞬本物に見間違えてしまった。上手、下手、後ろの三方の黒幕に浮き上がる文字や照明、映像、電光掲示板とヘルメット同士の会話など、狭いスタジオが次々と別の次元に変わっていく。その空間演出と彼の人間業を超える動きが作品の密度を高めていた。最後のカーテンコールでも舞台中央からすーっと消えたり、タイトル通りストレンジャー、異星人的な作品だった。(10月5日シャイヨ劇場スタジオ)(文中写真(C)Richard

Siegal)

日本では彼女の名前を知る人は少ないと思う。ジュンキョウヤさんのところでジャズダンスを始め、10年ほど前にパリに単身来て、全て1人で切り開いて解決して、普通では出来ないような経験もして、そしてちゃんと踊る事だけで生活している人。その努力と言ったらそれはもう、並大抵の事ではないと私は思うのだが、本人はいたって明るい。そんな彼女の歴史が感じられる作品だった。今までに見た事や経験した事が、すてきな結晶となって表れたとでも言おうか。数年前から踊る事だけではなく、身体で表現出来る可能性を追求していたそうで、昔より力が抜けて、素直に彼女の姿勢が見えるようになった。作品的にはまだ追求の余地があると思うが、所々にはっとする動きがあって、この人はさらに奥行きを深めていくのだろうなあと思った。(10月10日エスパス・キュルチュレル・ベルタン・ポワレ)

写真提供:ミヨコ シダ 写真提供:ミヨコ シダ

在外研修でパリに滞在した人が戻って来てくれるというのは、とても嬉しいものだ。2年ほど前にも素敵な作品を見せてくれたので、今回も楽しみにしていた。日本で既に上演したのかと思ったら、このパリ公演が初演だそうだ。彼女はダンサーとしても良い素質を持っているが、相棒のダンサーも毎回素晴らしい。今回は、松本大樹さんとのデュエット。男女の出会いとすれ違いを描いていて、それでいて影のように寄り添う瞬間がある。不思議な男女関係を描写していたが、作品をさらに深めていたのが、マルゴー・オリヴォーの照明。色をたくさん使っているわけではないのに、微妙な濃淡でシーンの温度が変わる。久々にダンスと照明の見事な融合を見て、大変満足した一夜。ただ欲を言えば、スケールの大きい踊りをする松崎さんにとっては場所が狭すぎたのか、遠慮しながら踊っているのが気になった。この作品をもう少し広いところで見てみたい。(10月10日エスパス・キュルチュレル・ベルタン・ポワレ)

1990年の作品のリメイク。自由奔放で屈託のない人間関係が好きだった。何という事はない、いつもの仲間がいつもの場所に集まってそこでたわいもない事や遊びが繰り広げられるという趣向の作品。下手の高いところから上手奥に張られたロープを滑り降りるのが大きな要素となっていて、客席にもミニチュアのロープウエイが走るのがかわいい。最後はバケツで水を撒いて、その上を気持ちのいいほどに滑りまくる。客席の最前列の人にしぶきがかかろうとおかまいなし。滑りすぎて客席に飛び出して行くダンサーもいた。80年後半から90年にかけて、フランスやベルギーのコンテンポラリーダンスが安定期に入り、全てが上手くいっていた頃の時代背景を反映しているようだった。懐かしさと同時に、こんな開放的な作品が今見られたのは、いい意味での刺激になった。作品もそうだけれど、ダンサー達も楽しんでいて、だからこそ見る側の心も休まったのだと思う。とても気持ちよく劇場を後にしました。(10月11日テアトル・ド・ラ・ヴィル)

(C)HERMAN SORGELOOS

この作品は、11月上旬にオーチャードホールで上演されたので、既にご覧になった方もいるかと思う。いかがでした? 私はこの楽しい作品が大好き。昨年は「レ・パラダン」のダンスバージョン「オン・ダンス」を、今回はミュージカル版を見た。やっぱり楽しい作品っていいですねえ。ミュージカル版はストーリーがはっきりしているのでわかりやすいし、歌手がここまではまって演じて踊ってくれるとは思っていなかったので、これも新鮮な驚き。原作のジャン=プィリップ・モローが見たら感動して涙を流すのではないかと思う。芝居、歌、映像にダンスの融合。そのダンスといえども、コンテンポラリーにアフリカンにヒッピホップにクラシック、カポエラまであり、音楽を細かく分析した動きは見事で、音がそのまま会話になっているという感じ。誰がクラシック音楽でヒップホップを踊ると想像しただろうか。映像もいつも通りと言えばいつも通りだが、手の内がわかっていても面白いと思ってしまうのはさすが。それにしても、1760年に創られ、その後ほとんど上演されなかった作品が、こんな素晴らしいオペラミュージカルとなって日の目を見るとは!

モンタルボとエルヴューにブラボー。そして、これを企画制作したシャトレ劇場に感謝!(10月16日シャトレ劇場) この作品は、11月上旬にオーチャードホールで上演されたので、既にご覧になった方もいるかと思う。いかがでした? 私はこの楽しい作品が大好き。昨年は「レ・パラダン」のダンスバージョン「オン・ダンス」を、今回はミュージカル版を見た。やっぱり楽しい作品っていいですねえ。ミュージカル版はストーリーがはっきりしているのでわかりやすいし、歌手がここまではまって演じて踊ってくれるとは思っていなかったので、これも新鮮な驚き。原作のジャン=プィリップ・モローが見たら感動して涙を流すのではないかと思う。芝居、歌、映像にダンスの融合。そのダンスといえども、コンテンポラリーにアフリカンにヒッピホップにクラシック、カポエラまであり、音楽を細かく分析した動きは見事で、音がそのまま会話になっているという感じ。誰がクラシック音楽でヒップホップを踊ると想像しただろうか。映像もいつも通りと言えばいつも通りだが、手の内がわかっていても面白いと思ってしまうのはさすが。それにしても、1760年に創られ、その後ほとんど上演されなかった作品が、こんな素晴らしいオペラミュージカルとなって日の目を見るとは!

モンタルボとエルヴューにブラボー。そして、これを企画制作したシャトレ劇場に感謝!(10月16日シャトレ劇場)

新作だが、いくつかのシーンは過去に見覚えがあるという印象が残った。それもそのはず、ヴァンデケイビュスのウルティマヴェズという自身のカンパニー結成20周年記念作品だからだ。軌跡と現在を重ねつつ創り上げたという印象が残った。私は、彼の作品の売りは、はじけ飛ぶ肉体だと思っている。ブロックが飛ぶように肉体も飛ぶ。そして走る。容赦を知らない肉体たち。それが小気味よくて、その半端じゃないエネルギーが見たくて、こうして劇場に足を運んだ。今回は、基本的バンデケイビュス節を見せてくれた上、ちょっとノスタルジー的な作品に満足して劇場を出た。(10月17日テアトル・ド・ラ・ヴィル)

(C)JEAN-Pierre STOOP (C)JEAN-Pierre STOOP

いつもながらのガロッタ節。「トロワ・ジェネラシオン」の影響か、この新作もいろんなタイプの人が出て来る。モデル張りの美人ダンサー、でっぷりとした人、おじさんたち、そして素人まがいのおばさん。それぞれの個性が生かされているし、シーンもテンポよく変わるのだが、後半少し中だるみしてしまったため、少し長く感じた。人間的な暖かみのある作品なのだが、その中に閉じこもりすぎたような気がした。(10月18日シャイヨ劇場)

このようなタイトルは、アナウンサー泣かせだと思う。さて、このグループも毎年フランス公演を行っていて、前作では「ダンセー」というダンスの月刊誌に大きな写真付きで高評を得ていたので期待して見に行ったが、正直なところちょっとがっかりした。ベルタンポワレという狭い空間を良く使いこなし、楽屋も1つの空間として使っているところや、壁の中の音に耳を澄ますと、もう1つの世界が浮き上がる設定は面白いと思ったが、全体的に各シーンが表現仕切れないまま進んでしまうので、最後に頭にモップを乗せてバランスを取るところは、絵的には笑えるのだが、さて、どうしてモップ?

という疑問が湧いた。アイディアは面白いので、もう少し突き詰めてみると良いと思う。(10月19日エスパス・キュルチュエル・ベルタン・ポワレ)

(C)Cyril MINOUX

宮城聡の名は数年前から聞いていたが、どうしてもダンスを優先してしまい、芝居は後回しになってしまう。フランスでは、「サロメ」と「王女メディア」が上演されていて、今回は2002年にパリ日本文化会館で上演された「王女メディア」が、場所を変えて上演された。芝居はダンスと違って言葉の壁があるので、海外公演は難しいものがある。この作品は、電光掲示板で翻訳は流すものの、日本語ならではの言い回しや風習があるので、どこまでちゃんと理解されたかは疑問に残るが、ジャポニズム的美術や、舞台中央で演じるのは全て女性、語り部は上手に控え、全て男性という構成がまず興味を引いたようだ。また、動きが多く、音楽と音としての台詞まわしを聞けば楽しめる。茶屋に入って来た男どもが女を選び、その女たちに芝居をさせて楽しむが、同時に自分たちは語り部となる。台詞は音楽のように高低が付いて語られ、生演奏のパーカッションは演奏するだけでなく影が浮かび上がり、場を盛り上げる。劇中劇は原作をなぞっているが、最後の悲劇が舞台で演じられると同時に、茶屋の女たちは語り部の男たちを次々と殺し、真っ赤なドレスで正面をきりりと見る様子は圧巻。女は強い!

と思わず。茶屋と韓国とギリシャ悲劇。異なる次元を見事に一つの作品に取り入れていて、構成演出の上手さが光っていた。日本のグループの公演に行くと、観客のほとんどが招待券入場の日本人という事がよくあるが、この日、八分入りの客席はほとんどがフランス人で、しかもみんな切符を買って入場しているというのは、作品がちゃんと評価されているという事の証だろう。(10月25日カフェ・ド・ラ・ダンス)

(C)Takuma Uchida

オペラ座に貢献したセルジュ・リファーへのオマージュとして組まれたプログラム。リファーは、「白の組曲」と「レ・ミラージュ」、そしてバレエ・ビアリッツの芸術監督であるティエリー・マランダンは、新作「イカルスの飛翔」を上演した。「白の組曲」は、もちろんバリバリのクラシックで、1943年に初演されたとは思えないほど構成のバリエーションが豊かで、モダンな仕上がりになっていた。女性は白のチュチュ、男性は黒のタイツに白のブラウスというモノトーンでシックに決めている。デュオ、トリオなど、男女の組み合わせに変化をつけ、短いシーンが繋がっていく。シンプルに見えるパの連続だが、ごまかしのきかない動きは、まさにダンサーの力量が一目瞭然。ミリアム・ウルド=ブラハムは安定している上、可憐で若々しく好感が持てる。アニエス・ルテステュはさすが、格段に上手いし、ジャン=ギヨーム・バートの丁寧な踊りが印象に残る。マチュー・ガニオは立っているだけで華があり、メラニー・ヒュレルは小気味よい踊りで観客を魅了。最後は全員の競演でオペラ座ファンには嬉しい作品。一方、「レ・ミラージュ」は、ロシアバレエ的な動きが特徴のバレエ劇。月の女神の宮殿に忍び込んだ若者は「影」に導かれ、夢の鍵で夜の妖精たちを解放する。そして開けられた幻想の扉から飛び出した夢、富、愛。しかし、ライオンの頭を持つ怪獣のキマイラが飛び、商人にだまされ、愛は死のイメージでしかなかったことを悟る。日は昇り全ては夢と消え、「影」も消え、若者は孤独に帰るというストーリー。「若者の影」となる人物が鍵となり、私が見た日は,「影」がデルフィーンヌ・ムッサン、「若者」がカデール・ベラルビ、「夜の妖精」がエミリー・コゼット、「キマイラ」がミリアム・ウルド=ブラハム、「月」がベアトリス・マルテル、「商人」がステファン・ブリオンだった。作品は良く出来ているので楽しめるが、細かいミスが続き、オペラ座にしては精彩を欠いたように感じた。さて、期待のマランダンの「イカロスの飛翔」だが、マランダン特有の抽象的描写なので、イカロスの物語そのままを期待すると、わからなくなる。この日は、ベンジャマン・ペッシュとメラニー・ウレルがメインダンサーで、ペッシュがイカロスなのかと思いがちだが、誰もがイカロスのような過ちをするという事を言いたかったのではないか。だからペッシュが墜落した後、別の男性がイカロスと同じ道を辿る事を予測させて作品は終わっている。群舞が多く、メインダンサーの土壇場がないので劇的な感動は沸かないが、淡々とした動きの中の微妙な変化が運命の残酷さを語っているように思った。(10月26日オペラ座ガルニエ)(文中写真「レ・ミラージュ」(C)sébastien

Mathé) オペラ座に貢献したセルジュ・リファーへのオマージュとして組まれたプログラム。リファーは、「白の組曲」と「レ・ミラージュ」、そしてバレエ・ビアリッツの芸術監督であるティエリー・マランダンは、新作「イカルスの飛翔」を上演した。「白の組曲」は、もちろんバリバリのクラシックで、1943年に初演されたとは思えないほど構成のバリエーションが豊かで、モダンな仕上がりになっていた。女性は白のチュチュ、男性は黒のタイツに白のブラウスというモノトーンでシックに決めている。デュオ、トリオなど、男女の組み合わせに変化をつけ、短いシーンが繋がっていく。シンプルに見えるパの連続だが、ごまかしのきかない動きは、まさにダンサーの力量が一目瞭然。ミリアム・ウルド=ブラハムは安定している上、可憐で若々しく好感が持てる。アニエス・ルテステュはさすが、格段に上手いし、ジャン=ギヨーム・バートの丁寧な踊りが印象に残る。マチュー・ガニオは立っているだけで華があり、メラニー・ヒュレルは小気味よい踊りで観客を魅了。最後は全員の競演でオペラ座ファンには嬉しい作品。一方、「レ・ミラージュ」は、ロシアバレエ的な動きが特徴のバレエ劇。月の女神の宮殿に忍び込んだ若者は「影」に導かれ、夢の鍵で夜の妖精たちを解放する。そして開けられた幻想の扉から飛び出した夢、富、愛。しかし、ライオンの頭を持つ怪獣のキマイラが飛び、商人にだまされ、愛は死のイメージでしかなかったことを悟る。日は昇り全ては夢と消え、「影」も消え、若者は孤独に帰るというストーリー。「若者の影」となる人物が鍵となり、私が見た日は,「影」がデルフィーンヌ・ムッサン、「若者」がカデール・ベラルビ、「夜の妖精」がエミリー・コゼット、「キマイラ」がミリアム・ウルド=ブラハム、「月」がベアトリス・マルテル、「商人」がステファン・ブリオンだった。作品は良く出来ているので楽しめるが、細かいミスが続き、オペラ座にしては精彩を欠いたように感じた。さて、期待のマランダンの「イカロスの飛翔」だが、マランダン特有の抽象的描写なので、イカロスの物語そのままを期待すると、わからなくなる。この日は、ベンジャマン・ペッシュとメラニー・ウレルがメインダンサーで、ペッシュがイカロスなのかと思いがちだが、誰もがイカロスのような過ちをするという事を言いたかったのではないか。だからペッシュが墜落した後、別の男性がイカロスと同じ道を辿る事を予測させて作品は終わっている。群舞が多く、メインダンサーの土壇場がないので劇的な感動は沸かないが、淡々とした動きの中の微妙な変化が運命の残酷さを語っているように思った。(10月26日オペラ座ガルニエ)(文中写真「レ・ミラージュ」(C)sébastien

Mathé)

「白の組曲」(C)sébastien Mathé

「イカルスの飛翔」(C)sébastien Mathé

|