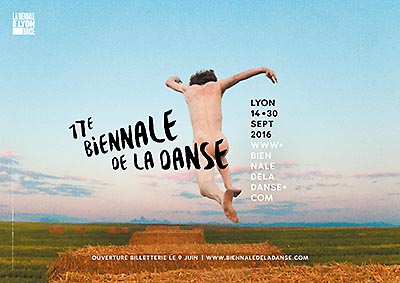

9月14日から30日まで開催されたリヨン・ダンスビエンナーレ。あれもこれも見たいと思わせる演目ばかりで、短期滞在しかできない身が恨めしい。スポーツをダンス作品にしているアレッサンドロ・シアローニは、リヨン・オペラ座バレエ団に新作を振り付けるし、イスラエル・ガルヴァンの「フ・ラ・コ・メン」は昨シーズンからずっと見逃しているし、新しくCCNルーベの芸術監督になったオリヴィエ・デュボアの新作も気になるし、パトリック・ティボーのお笑いフラメンコや人形を使ったドゥニ・プラサール、手品みたいなジャグリングのコレクティフ・プティ・トラヴェールも見たいしと、食指が動くプログラミング。ディレクターのドミニク・エルヴーさん、美味しすぎますよ。

グループ名そのままに、次々と繰り広げられるアクロバットのオンパレード。でも、ただテクニックの羅列ではなく、そこに物語を織り込んでいるから、これはやっぱりコンテンポラリーダンスになるのかな。

モロッコの伝統的アクロバットは世界はおろか、モロッコ国内でも知名度は低く、演じる人も減って廃れる一方。それを案じたアクロバット一家に育ったサナエ・エル・カムニは、内容の濃いモロッコのアクロバットにヌーボーシルクを取り入れて、新生アクロバット作品を創作しようと2003年にグループを立ち上げた。そんな時に出会ったのがオーレリアン・ボリーで、この出会いが今に至る道を切り開くことになったという。このあと、マルタン・ジメルマン&ディミトリ・ドゥ・ペロットなどの演出家とコラボレーションしたことなどが、作品の幅をさらに広げたようで、2004年の「Taoub」は6年間で20カ国を廻る大ヒットとなった、というのがこのグループの大雑把な歴史。

新作「ハルカ」は、今年のリヨン・ダンスビエンナーレがワールドプルミエ。カンパニーのメンバーだけで作り上げたもので、アラブ語で「輪を描いて繋がっていく作品」という意味のタイトル。私には、人や物が連なって「遥か」遠くにまで繋がっていくという意味にも通じるように思った。

それにしても、呆れるほどのアクロバットの連続で、バク宙バク転は朝飯前。人間ピラミッドは3階建で、力もちは5人の男を持ち上げる。登る方も猿のごとく、するすると人の体をよじ登り、その上で宙返り。ブリッジをしたまま走る人は、虫みたい。反感を買った傲慢な女性チーフは、まるでボールのようにポンポンと飛ばされる。ふたりのミュージシャンも、さらりと宙返りをするし、アクロバッターたちも美声で歌う。その合間にモロッコの日常が垣間見れる。例えば洗濯用のタライが出てくるけれど、これをひっくり返せばお立ち台、叩けば太鼓と様変わり。ふわりふわりと撒かれる砂は、開発が進んでなくなっていくモロッコの砂浜へのオマージュ。カンパニーが練習していた砂浜も、近代化のあおりで消えるそうで、世界中で失われつつある美しい自然を少しでも記憶に残しておきたかったと言う。お祭り騒ぎのような楽しい作品に、憂も込めて詩的に仕上げている。あっぱれのモロッコ人たちで、多くの劇場やフェスティバルが支援し、アーティストが羨むBNPパリバ財団の支援リストに入っている。

ところで人間ピラミッドは戦争用のテクニックだったって知ってました?(9月21日Théâtre des Célestins)

©Christian GANET

ここ数年フランスでの展開が著しいジョナ・ボケール。フランスではこれが初めてのカンパニー公演となり、ダンサーとして、また振付家としての手腕を披露した。作品は美術を担当したダニエル・アーシャムとの3本。

フード付きのコートで顔を隠した人が舞台に点在し、それを眺めるように立つボケールという絵のようなシーンが客入り。マネキンのように動かなかった人たちがはけて、ひとり残ったボケールの「Recess /duo」が始まった。下手から上手へ、ロール状になった紙を足で蹴りながら規則的な動きの連続で綴り、舞台全体が白い紙で覆われると、紙の端を持って逆行する。紙は空に舞い、まるで折り紙をするように形が変化していく。無造作に置いた形は氷山のようにそびえたち、やがてそれは命を持ったかのように震え、動く。ボケールのすらりとした肢体は大きな舞台の方が見栄えがし、ニュートラルな動きは無機質な中にも繊細さを見せる。

この後に続く2作品も同様に、造形美術を見ているような、美術とダンスが一体になった美しい空間に満たされた一夜となった。

続く「Why patterns」は、白い線で囲まれたスペースとブルーのホリゾント中、4人のダンサーが踊るのだが、固定されていると思った白い線は筒状のもので、それを移動して空間を変えているうちに、そこからハラハラと白い玉がこぼれ出した。つまり、透明の筒の中にたくさんのピンポン球が詰まっていたのだ。ダンサーの流れるような動きと白い球が流れていく様子が呼応して惚れ惚れと見ていたら、ピンポン球の雨という衝撃的なラストで幕を閉じた。

今年の新作「Roules of the game」は、ダンスと音楽と映像のコラボレーションで、美術は前作2本と同様ダニエル・アーシャム、音楽はファレル・ウイリアムスがこの作品に作曲したものをダラス交響楽団の演奏録音によるという豪華版。軽快な音楽の中でダンサーたちはボール遊びをしたり、カポエイラのようなデュエットをしたりという日常的なシーンの合間に、人を人形のように扱ったり、列になって進んだりという社会批判的なムーブメントが織込められる。ホリゾントで流れる彫像やボールが粉々に砕けては再生するビデオは、人の心が砕ける一方で、どこかで愛が生まれる世の中とも取れた。ただ私には、音楽があまりにも軽快だったのと、ホリゾントいっぱいに映し出されているインパクトの強い映像が、ダンスの良さを打ち消しているように感じる瞬間もあった。

ボケールの作風はヨーロッパ的だと感じたので、ルーツを尋ねるとチュニジアとの答え。イタリアにも深い関わりがあるためにイタリア語はペラペラで、5ヶ国語を話すという。ニューヨーク在住だけれどルーツは地中海にあるという豊かな文化を知っているボケールの今後が楽しみになる。(9月29日TNPヴィルールバンヌ)

©Michel CAVALCA

ジャン=クロード・ガロッタは80年代に世界中を注目させたフランスヌーベルダンスの騎手のひとりだが、その精神は未だに変わらず、常に新しいものを求めて挑戦している姿には脱帽する。2013年に創作された「L’Amour sorcier」で歌手のオリヴィア・ルイズと出会ったことが、コンテンポラリーミュージカルを作るきっかけになったという。オリヴィア・ルイズの持ち歌の中から選曲し、ルイズやその家族の出来事などを織り交ぜながら台本を作った。それは、スペインで生まれた若い娘が内戦を逃れるために、危ない橋を渡りながらフランスに逃げて、そこで成功するという物語。5人のミュージシャンの生演奏をバックにルイズは歌い、踊る。9人のダンサーとともにかなり動いているのに声が安定しているので、口パクかと思ったらそうではなく、ガロッタの振り付けを歌に支障が出ないような動きに話し合って決めたという。ルイズはプロのダンサーではないけれど、ダンサーに引けを取らない踊りを見せてくれた。ガロッタ独特のムーブメントなのにミュージカルという初めての体験に戸惑ったのはダンスの専門家だけで、国民的振付家のガロッタと人気歌手ルイズの共演は大きな拍手を持って受け入れられた。これまでのガロッタのダンス作品を期待すると外れるかもしれないけれど、ダンスと歌の融合は見事。そして、さらなる挑戦を続けるガロッタに拍手。(9月22日リヨン・メゾン・ド・ラ・ダンス)

©Michel CAVALCA

実物大の馬の死骸が中央に2体。客入れの間にひとり、ふたりとシルエットのようにダンサーが舞台に現れ、死骸を見つめる。やがてカウベルのような鐘の音が響き、馬の死を見つめる人たちの厳かなダンスが始まるのかと思ったら、長い棒を持った男が踊り始めた。が、うますぎる。死へのオマージュというより、身体技術の高さを驚きをもって見ている感覚だった。その後は、前に立ったダンサーの動きを全員で模倣する唐突で意味のない群舞が延々と続く。すると今度は乱闘が始まった。ひとりの女を含めての取っ組み合いの喧嘩は、下着1枚になるまで服を破っての大混乱。そしてまた群舞と、単調な繰り返しの上に、ひとつのシーンが長く冗長に感じられた。最後はマーラーの曲に合わせてインプロのようにダンサーが自由に踊りまくる。ドラマチックな曲を見事に分析して独自の解釈で踊っていたダンサーに惹きつけられたが、パロディとも取れる動きや馬とマスターベーションをするような人を見るにつけ、馬の死体のオブジェの意味を見失ってしまった。死んだ者へのオマージュというより、野次馬のように集まった若者の、無法な中にも人間性を見出す作品なのだと頭を切り替えなくてはならなかったようだ。

プラテルの出世作ボンジュール・マダム、コマンタレブー‥」からその後数年間に生み出された作品に特徴的な、舞台のあちこちでさまざまな事が起こるような演出はなく、また、若者の生き様をぶつけるような、そこに彼らの主観や人物像が浮き上がるような切迫したメッセージを感じることはなかった。出演者の身体能力は非常に高く、それぞれダンサーの個性が光っていることは誰もが認めることだろう。コンテンポラリーを踊りきれない出演者であっても、アフリカンダンスならうまいし、歌には聞き惚れる。しかし、個性と技術と作品の意図の繋がりが見出せない。

ダンサーを自由に踊らせることで個性を引き出す方法は昔と変わらないかもしれないけれど、社会から落ちこぼれて道でたむろしていたような若者を舞台という場に引き上げる過程での振り付け側と演じる側の葛藤や追求は、舞台慣れしたダンサーの探求とはレベルが違うと思う。その点の追求がイージーになっているのではないだろうか。(9月27日メゾン・ド・ラ・ダンス)

©Christian GANET

フランスに来て思うことは、こちらの舞台人は作品を仕上げるための努力を惜しまないということだ。今私が見に来ているのは、リヨンのダンスビエンナーレ。演劇祭ではないけれど、ダンスを「身体表現」という定義に広げて作品を紹介するディレクターのドミニク・エルヴューの意気込みが感じられる。

ユリピド・ラスカリディ/Euripides Laskaridisの「Relic」は、ダンスではなくパフォーマンス。(フランスでは一般的に、「パフォーマンス」というとダンスとも演劇ともジャンル分けのできないものや、アバンギャルドな作品などを意味し、時に大衆的で誰もが楽しめる作品を意味するものと理解している。「スペクタクル」と「パフォーマンス」の定義の違いは微妙)だけれど、きっちり身体訓練を受けているから、身体表現が明確に見える。ダンスに見慣れていると、ダンスの基礎がない役者の動きがぎこちなく見えて鼻についてしまい、その結果、作品に入り込めない事が多々あるからだ。

狭いスペースに植木や頭像、マイクなどがゴタゴタと置かれている。フラッシュのように光がついたり消えたりする中、奇妙な人が椅子にデーンと座って、ハイヒールの靴底を金属板に当てて、ギーンと耳障りな音を出している。 のっぺらぼうの顔に、ミッキーマウスのような大きな耳が乗っかり、腹はでっぷりと突き出し、巨大な尻とムキムキマンのような太ももにコブのついたふくらはぎ。男のようでもあり女のようでもある。歩けばポワンシャランと音がするし、ホリゾントの前ではレビューのごとく踊りだす。でも、転んでこけておしまい。ベニヤ板の壁に釘を打てば、これまた音が響いてゴワンゴワンとすごい音。張り付いていた白いドレスに体を突っ込んでもぎ取るように着て、金髪のカツラをつければマダムに変身してボンジュール。頭像は便器だったようで、頭の上に座ってホッ。声色を変えて男女のひとり芝居。ボールの上を転がったり、飛び出すスモークに驚いたり。黒のかつらとマスクを付けて、金色のカーテンから飛び出したスターは文句の多い嫌なやつで、 照明が気に入らないと怒鳴りながら 金色の鞭を持って暴れまくっている。こんなアーティストいるよね。

皮肉を込めてのメタファーは強烈で、次々と変わるシーンについていけない時もあるけれど、次に何が飛び出すかわからない熱演はエスカレートして、全身に覆われたストッキングを破って現れた顔は汗まみれ。最後まで顔を見せないほうがよかったのではないかと思うけれど、これだけ激しく動けば空気が大量に必要になるわけで、ホッとした表情で顔を表した時に私たちも一緒にホッとするのだった。

履歴では、演出家、映画家というけれど、数多くのダンスフェスティバルに招待されている。(9月27日メゾン・ド・ラ・ダンス)

©Evi FYLAKTOU

インパクトの強い作品を作っているブッシャラ・ウイギュエン。リヨンの4カ所での無料公演のうち、リヨン振興開発地区に建てられたコンフリュアンス博物館の広場でのパフォーマンスを見に行った。9月といえどかなり強い陽射しが照りつける広場の階段の下から日が昇るように現れた黒い集団。その塊が広場いっぱいに散らばり、しばらくの沈黙の後、いきなり始まった叫びに緊張が走った。白い布を巻いた頭が前後に激しく揺れ、「アー、アー」という声が無数に響き渡った。カラスの群れがカァカァと鳴いているようにも聞こえるが、目の前にはたくさんの黒服の女性たちが激しく頭を揺らしていて、これがただ延々と続くうちに頭に巻いていた白い布は落ち、髪の毛を振り乱し、まるでトランスに入ったかのように頭を振り、叫ぶ女性たちの姿には不気味を通り越して、ただあっけにとられた。ひとり、ふたりと声が止み、以前のようにすくっと立った女性たちは、何事もなかったかのように階段の下に消えて行った。そのエネルギーに圧倒された観客がほっと息をついた頃、再び彼女たちは現れて、今度はまるでお祭りのように歌い踊る。それは、街で見かける陽気な女性集団でしかない。演じる側と見る側、トランスと正気、非現実と日常。その境をくっきり見せた。プロのダンサーではない人たちを使ってのパフォーマンスを試みているウイギュエン。プロとアマチュアの界もなくなってきている。(9月22日コンフリュアンス博物館)

リヨンの再開発はものすごい勢いで進んでいて、来るたびに地下鉄マップをもらい直さなくてはいけない。リヨンの南側に当たるコンフリュアンス地区はヨーロッパ最大規模の再開発地域だそうで、真っ白なトラムが走り、ショッピングセンターができ、無人のバスも走り、パリのゴチャゴチャとは大違い。未来都市に迷い込んでしまったのではないかと思うほど。そこにできたコンフリュアンス博物館もすごい。予算を6倍もオーバーしてできた博物館は「クリスタルの雲」と呼ばれ、堂々たる姿はローヌ川とソーヌ川を見守るように聳えている。建物の裏側1階には水をふんだんに使った泉水があり、中に入れば吹き抜けのホールに燦々と太陽光線が差し込み、メタリックな空間を長いエスカレーターに乗って展示会場は行くのは、未来への旅をするかのような感覚。こう書くと誇大表現に思われるかもしれないけれど、ここは全く別の次元。パリのルーブル美術館やオルセー美術館とは違う凄さだった。常設展は17世紀から現代に至るまでの人類と世界に歴史に関する展示で、かなりの量がコンパクトにまとめられているし、映像でも紹介されているのでわかりやすい。 ここへ来たら歴史から文化、動物の生態系まで勉強できちゃいます。それでたったの9ユーロ。年齢割引もあるので、パスポートは絶対に持って行こう!

それに屋上に上がればリヨン市がほぼ全景見えるし、カフェもブラッセリーも星付きシェフが仕切っているというから、さすがグルメの街リヨンだと入り口で興奮していてはいけない。目的はダンスの展示「Corps rebelles/反抗する体」だったのだ。

モニターが並び、テーマごとに作品の抜粋が流れるのを入り口で受け取ったイヤホーンを通して聞く仕組みで、自由に会場内をまわれるのがいい。また、6人の振付家へのインタビューは、どのようにして作品に取り組むかという振付家の姿勢が見えて興味深いし、8枚のパネルで繰り広げられるパノラマ「春の祭典」は圧巻。振付家によってひとつの曲がこれほどまでに異なる解釈になるのかということを目の当たりに見せられた。月刊誌Danserのアニエス・イズリーヌ元編集長の監修のもとに作られているので、しっかりした視点から見て編集されていて非常に見やすかった。(セーヌ103号ではもう少し詳しく取り上げているので、こちらもご覧ください。)

向かいの展示室では舞踊譜の展示があり、その奥のパフォーマンス会場では、公演や公開リハーサルもある。美術館の入場券があれば無料なので、チェックはお忘れなく。展示物に弱い私だけれど、3時間半でも足りないくらいだった。来年3月5日まで開催されているので、ぜひ。それから展示会場入り口で手渡されるイヤホンガイドは英語版とフランス語版があるので申請すること。イヤホンガイドは無料なのでご安心を。

http://www.corpsrebelles.fr/en/

|