パコの作品は照明が本当にきれいで、いつも感心してしまう。今回も、タイトルにあるインディゴブルーの照明が幻想的で美しかった。彼の作風は抽象的なので、様々な解釈ができる。この作品は、日が昇る前、或は、日が沈んだあとの、夜とも昼ともつかない時間に起こることを描いている。それは夢と現実の狭間ともいえて、そんなシーンがオムニパスに綴られる。ただ、この作者の意図が分からないと、作品が捉えられない。実は私も何を言いたいのかわからなかったが、あとで聞いて、そういえばあそこのシーンは…と思い浮かべて納得した。1時間半という上演時間は少し長過ぎたようだが、松山典子と上野天志が存在感のある踊りをし、日本人ならではの繊細さが作品の奥行きを出していた。(2月1日テアトル・ド・ラ・シテ)

(C)Laurent Philippe

アンティークなスタンドピアノが舞台中央に背を向けて置かれている薄暗い舞台。ささやき声が聞こえる。「ねえねえ、トイレに行きたくなっちゃった。」「ええ? 参ったなあ。もう始まるよ。」「何時に終わるの?

えー! そんな長いの? もう帰ろうよ。」「だめだよ、もうすぐ始まるんだよ。」いかにもありそうな会話に思わず吹き出す。こんなひそひそ話が聞こえる中、私の後ろに座っていた人が、突然「すみませーん」と言って席を立つではないか。それこそこの会話通り、トイレが我慢できなかったのか、つまらないから帰ろうとしているか。ど真ん中に座っている上、大きなバッグを持っているので、通路までの人を全員立たせるわけで、公演が始まったばかりなのになんて迷惑な女だ、と思ったら、きょろきょろしながらそのまま舞台に上がってしまった。図々しいにもほどがあると思ったら、客席のあちこちから人が立ち上がって舞台に集まり、「やあ、久しぶり!」なんて感じで挨拶してる。最初から一杯食わされた。オーディションのような雰囲気で、落ち着かない様子で何かを待っていたが、いきなり奇声と共に始まったカンフーまがいの動きにまた吹き出してしまう。バトミントンを始めたり、闘牛のごとく自転車に乗った人が突っ込んで行ったり、すった財布が人手に渡って飛び回ったり、チャットで人をおちょくったり、場面がテンポよく展開する。日常の風景の延長なので、肩肘張らずに見れるのが良い。ここのダンサーも手加減抜きの体当たり演技をしてくれるので気持ちがいい。今時の若者のエネルギーに心地よく時間を過ごしました。(2月6日アベス劇場)

(C)CHRIS VAN DER BURGH

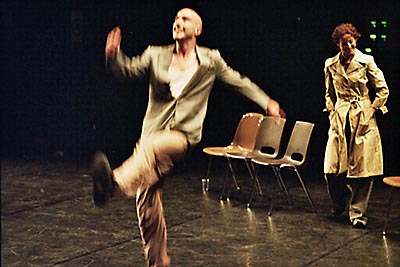

ジョバンは、物質的な作風の人。この作品は、今までよりダンスの要素が多かったように思うが、動きの質がカニングハム風。一連の動きの繰り返しをするうちに、動きが膨らんでいったり、2人組になったりと、構成は変わって行くのだが、それが見ている側の興奮に繋がらない。何かが変化して行くのを遠くで見ているような感じだった。前作の「ステーキハウス」は、ぼーっと見ているうちに、ある時急に次元が変わっているのに気がついて、はっとすることがあったが、この作品は少し平坦に終わりすぎていたような気がした。間宮千晴が出演していたが、彼女の独特の繊細さが生かされていなく、他のダンサーが踊っても同じだったのではないかと思った。(2月7日テアトル・ド・ラ・ヴィル)

(C)MARIO DEL CURTO

こんなきついプログラムを良く組んだものだと感心してしまう。だって毎日演目が違うんですもの。しかも、6日間連続公演にマチネ付きだったので、6日間7公演。聞けば、パリ公演のあと、同じプログラムでロンドン公演をしたそうで、ダンサーはかなり疲れていたとか。演目は、マカロワ版「ラ・バヤデール」、テューダーの「ダーク・エレジー」、ロビンスの「ファンシー・フリー」、クルトヨース「グリーン・テーブル」、バランシン「シンフォニー・コンチェルタンテ」、マーク・モリス「DRINK

TO ME ONLY WITH THINE EYES」、トワイラ・サープ「イン・ジ・アッパー・ルーム」。これらが組み合わせを変えて2〜3作品ずつ上演されたわけだ。アメリカンバレエシアターの全てと言わんばかりだが、バラエティーに富みすぎて、散漫になったような気がした。80年代後半、バリシニコフの芸術監督時代に、リンカーンセンターに通い詰めた時以来観ていなかったので、非常に期待したが、正直言ってその時のプログラムと変わらずがっかり。2000年以降の作品が見たかった。とはいえ、ダンサーのレベルはやはり高く、ヨーロッパ人にはないエネルギーがある。そして、コールドの美しさ。これはやっぱり素晴らしい。そして、男性ダンサーが粒ぞろいなのも良い。しかし、何かぴりっと来るものがなかった。少し気落ちし始めたところで見たサープの「イン・ジ・アッパー・ルーム」。これ一作品で私の不満はぶっ飛んだ。ダンサーのエネルギーといい、サープの意表をつく振付けと構成演出のうまさといい、フィリップ・グラスの音楽といい、全てが融合し合い、ぐいぐいと引き込まれる。1986年に創られた作品とは思えない新鮮さ。15年前も感動したが、初めて見たときのような、新たな感動に再び興奮した。(2月8日、9日シャトレ歌劇場) こんなきついプログラムを良く組んだものだと感心してしまう。だって毎日演目が違うんですもの。しかも、6日間連続公演にマチネ付きだったので、6日間7公演。聞けば、パリ公演のあと、同じプログラムでロンドン公演をしたそうで、ダンサーはかなり疲れていたとか。演目は、マカロワ版「ラ・バヤデール」、テューダーの「ダーク・エレジー」、ロビンスの「ファンシー・フリー」、クルトヨース「グリーン・テーブル」、バランシン「シンフォニー・コンチェルタンテ」、マーク・モリス「DRINK

TO ME ONLY WITH THINE EYES」、トワイラ・サープ「イン・ジ・アッパー・ルーム」。これらが組み合わせを変えて2〜3作品ずつ上演されたわけだ。アメリカンバレエシアターの全てと言わんばかりだが、バラエティーに富みすぎて、散漫になったような気がした。80年代後半、バリシニコフの芸術監督時代に、リンカーンセンターに通い詰めた時以来観ていなかったので、非常に期待したが、正直言ってその時のプログラムと変わらずがっかり。2000年以降の作品が見たかった。とはいえ、ダンサーのレベルはやはり高く、ヨーロッパ人にはないエネルギーがある。そして、コールドの美しさ。これはやっぱり素晴らしい。そして、男性ダンサーが粒ぞろいなのも良い。しかし、何かぴりっと来るものがなかった。少し気落ちし始めたところで見たサープの「イン・ジ・アッパー・ルーム」。これ一作品で私の不満はぶっ飛んだ。ダンサーのエネルギーといい、サープの意表をつく振付けと構成演出のうまさといい、フィリップ・グラスの音楽といい、全てが融合し合い、ぐいぐいと引き込まれる。1986年に創られた作品とは思えない新鮮さ。15年前も感動したが、初めて見たときのような、新たな感動に再び興奮した。(2月8日、9日シャトレ歌劇場)

パリ郊外にあるラ・フェルム・デュ・ブイッソン。その名の通り広大な農場にある納屋を改造して作られた芸術村。劇場だけでなく、映画館、レジデンス用スタジオなどがあり、活動を行っている。ここで、週末にフェスティバルが行われた。久々に来てみたが、パリの喧噪からは想像もできないような静けさ。ちょっと郊外電車に乗ればこんなに広い空間と緑があるのだ。気持ちがいい。建物の外に何台かのガスストーブが暖かい空気を無駄に放出している。地球温暖化に輪をかけるのか!

と思ったら、これは喫煙者用。フランスも今年から屋根のある公共の場での喫煙は法律で禁止され、罰金まで課されてしまう。だからこのストーブは喫煙者用だったのだ。何という配慮。見ればストーブで暖を取りながらタバコを吸っている人が何人もいる。肩身の狭い喫煙者に愛の手を!

だ。

さて、ティエリー・ベエの「ティエリー・ベエが消えた」は、人気作品の「JOURNAL D 'INQUIETUDE」の続編と見た。ベエのお面をかぶったドニ・ロベールが友情出演。「ベエに頼まれてこうして舞台の上にいるけれど、僕はダンサーでもなんでもなくて、芝居の演出家で、、、」と始まる。確かにダンサーの身体ではないけれど、芝居をやっているだけあって存在感はある。その彼がベエとの出会いに始まり、アビニヨンでのディスカッションの隠し撮り風ビデオを交えて進行する。本当だか演技だかわからないが、ベエの私生活を覗き見したみたいで面白い。もっと驚きなのは、たまたま入った台湾人経営の店のレジのおばちゃんに「あんたの声が変なのは呼吸器系に問題があるからよ。台湾の◯◯へ行くといいよ」という言葉を信じて、台湾に行ってしまう。何という行動力!

実際に誰かに言われてからこのシナリオを書いたのか、最初からこのシナリオがあって、店のおばちゃんに演技してもらったのかは定かではない。でもとにかく台湾に行ってしまった。言葉も出来ないのに。しかも住所も何もわからず、おばちゃんに言われた場所だか人の名前だけを頼りに。街で出会った親切な人のおかげで、言われた場所に行き着くが、何とそこは修行寺。結局そこで1週間こもって修行に専念することになり、何かを悟ったのか、蒸発してしまうというお話。西欧人にアジア人の気質がわかるのか?と思いつつも、それなりに理解しているところが笑える。ただ、ちょっとやらせっぽいのが気になったので、前作の「JOURNAL

D 'INQUETUDE」に軍配をあげてしまおう。

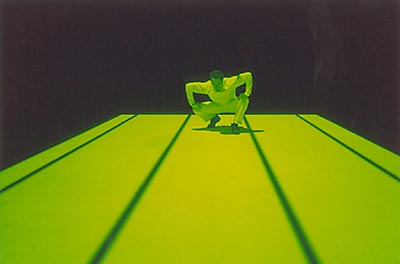

テロの勃発するイスラエルに住むダンサー、振付家。でも不思議と作品からは戦争の匂いがしない。彼の踊りには、骨太の、地の底から湧き出るようなエネルギーを感じる。23歳で踊りを始めたとは到底思えないしなやかでシャープな動き。彼は踊るために生まれてきたのだとつくづく思う。彼のソロ「MY

FAVORITE THINNGS」は、ジョン・コルトレーンの曲をそのまま使っている。舞台前面の光の筋の中を、下手から上手に移動するだけの、単純な構成。そして時折見せるシャープな動き以外は、単純で簡単なものばかり。時々ふっと光からそれて、真っ暗な舞台奥に行き、しばらく歩いたあと再び光の道に姿を現す。何の変哲もない作品だが、そのタイトル通り、1人で過ごす時間を、気が向くままに動いてみる、と言った感じ。彼の作品を知っている人には面白いが、これが初めての人には、ちょっと物足りない作品かも。踊れる人が踊りまくらないというのは、歯がゆいものだ。さて、群舞作品の「K626」。ただ一言、驚いた。同じタイトルでありながら、昨年マルセイユのフェスティバルで見たときと、全く作品が違う。全取っ替えしたようだ。ダンサーも違う。あのときは女性ばかりだった。今回は男性もいる。よくぞここまで変えたものだ。では、どちらが良かったかというと、初演時のほうが印象に残っている。確かに今回のほうがダンサーのレベルは高いし、良く踊り込んでいるし、衣裳もシックだしプロの作品と言う感じ。しかし、何かが欠けている。モーツアルトのK626が未完成であるように、前に観たときは、未完成の良さがあった。まだ年も経験も若いダンサーが、しかも少女から大人に変身して行くであろう未知の可能性が何かを予感させ、「今までに観たことのないもの」があった。揃っていそうで揃わないユニゾン、伸びそうで伸びきらないつま先。全てはガットの計算の上でなされていたことなのだが、それが作品の面白みを出していたように思う。果たして今回は、1時間の大作を、しかも激しい動きばかりでほとんど休むことなく踊り続け、若くて身体の良く利くダンサー揃いで申し分ないはずなのだが、人間なら誰にでもある欠点のような、ちょっとほっとするような部分がなく、良く踊っているけれど物足りない作品となってしまったような気がする。完成すればするほど良いものになるかと思ったらそうはならないところが、作品の難しい所。次にこの作品を見るときは、また大きく変わっていたりして、、、。(2月10日ラ・フェルム・デュ・ブイッソン)

「K626」(C)Dieter Hartwig

隣国でありながら、なかなか見る機会のないドイツのカンパニー。やっぱりフランスとドイツって仲が悪いのかしらと余計なことを考えながら観た。ダンサーのレベルが高いカンパニーだ。でも、今時の流行でそれを見せないところがむずがゆい。確かに鍛えられたダンサーだからこそ、どんな動きをしてもクリアーに伝わるのはよくわかるけど。夢のように、シーンが脈絡なく繋がっていったり、デジャヴュのように動きが繰り返されたり、影のように二人が同じ行動をとったり。とても不思議な空間を旅した気分。(2月14日ル・コロンビエ)

(C)Jean François Munnier (C)Jean François Munnier

ウブルは踊りのうまい人。彼の振付け作品をパビヨン・ノワールで観たが、あとで聞けばこの日のコンディションが不満だったそうで、その不満が見え見えの舞台はちっとも面白くない。で、今回は彼が満足した状態で上演されることを期待して観た。変わった作品だった。上記のベン・J・リエップ「ハッピーエンド」もこのウブルも作品も、「1度も観たことがない」という若手振付家を紹介するシリーズでの上演。確かに両作品とも毛色の変わったものだった。タイトルにあるErsatとは、代用品という意味で、第2次世界大戦のあとに出てきた言葉だそうだ。だからなのか、戦争をイメージするシーンから始まった。マッチョな人形を飛行機に見立て、爆撃音を発する。床を這う戦闘隊。いや、これはワニかカメレオンかも。突然シーンが変わってショーウインドウに金色の骸骨やオブジェを飾ったり、応接間に見立ててレースやテニスのラケットを飾ったり、あげくの果てはスーパーマンとスーパーウーマンが手をつないで出て来る。現代社会の批判なのだろうが、あまりにもたくさんのことを詰め込みすぎて、わからなくなってしまう瞬間がある。ちょっと消化不良を起こしたが、テーマをしっかり持っている辺り、今後が期待出来る。(2月15日ヴァンヴ劇場)(文中写真(C)Jean

François Munnier) ウブルは踊りのうまい人。彼の振付け作品をパビヨン・ノワールで観たが、あとで聞けばこの日のコンディションが不満だったそうで、その不満が見え見えの舞台はちっとも面白くない。で、今回は彼が満足した状態で上演されることを期待して観た。変わった作品だった。上記のベン・J・リエップ「ハッピーエンド」もこのウブルも作品も、「1度も観たことがない」という若手振付家を紹介するシリーズでの上演。確かに両作品とも毛色の変わったものだった。タイトルにあるErsatとは、代用品という意味で、第2次世界大戦のあとに出てきた言葉だそうだ。だからなのか、戦争をイメージするシーンから始まった。マッチョな人形を飛行機に見立て、爆撃音を発する。床を這う戦闘隊。いや、これはワニかカメレオンかも。突然シーンが変わってショーウインドウに金色の骸骨やオブジェを飾ったり、応接間に見立ててレースやテニスのラケットを飾ったり、あげくの果てはスーパーマンとスーパーウーマンが手をつないで出て来る。現代社会の批判なのだろうが、あまりにもたくさんのことを詰め込みすぎて、わからなくなってしまう瞬間がある。ちょっと消化不良を起こしたが、テーマをしっかり持っている辺り、今後が期待出来る。(2月15日ヴァンヴ劇場)(文中写真(C)Jean

François Munnier)

これは面白かった。照明や映像を使い、目の錯覚を誘う。小さな驚きの連続なので、からくり知りたさに凝視してしまう。正直言ってどのシーンもどこかで観たような感じのするものだったが、そこにひと味加わっているので、嫌みでもパクリでもないと思わせるところがうまい。初めて聞く名前だったが、早くも次の作品が楽しみだ。文字で種明かしをしてしまうとつまらなくなるので、あえて作品解説はしません。見てのお楽しみ。(2月19日アベス劇場)

(C)Pierre Rigal

チャップリンという名前から想像する通り、ヴィクトリアはあのチャーリー・チャップリンの娘で、その娘のオーレリアが主演。ちなみにヴィクトリアのご主人もサーカス界で有名な演出家。そして彼とヴィクトリアの間に生まれたもう一人の息子ジェームスも、演劇サーカス界では超有名で、最近映画にも出ていた。(彼の作品は、テアトル・ド・ラ・ヴィルで5月16日から30日まで公演をするので、是非。)まさしくチャップリンの血を引くこの一家は演劇サーカス界に君臨し、血はこうして受け継がれるのかとつくづく思う。さて、期待は募るこの舞台。最初から驚かしてくれる。引きこもりになったオーレリアはタンスの中で暮らし、時々出て来て必要な用を足す。上の引き出しから片足が、真ん中の引き出しから片手が出て来て靴を履かせ、顔が出てくれば、ワインも飲める。でも用が終わればまた引きこもってしまう。どうにかそこから誘い出したものの、風のごとく移動してちっとも彼氏の思う通りにならない。そんな中、オーレリアは夢を見、旅をする。劇中劇の雪のシーンは、獣たちが出て来て、子供が喜びそう。白いレースが雪を表現しているのがとても素敵だった。オーソドックスな創りだったけれど、とっても暖かく、心の休まる作品だった。(2月22日アベス劇場)(文中写真(C)Richard

Haughton) チャップリンという名前から想像する通り、ヴィクトリアはあのチャーリー・チャップリンの娘で、その娘のオーレリアが主演。ちなみにヴィクトリアのご主人もサーカス界で有名な演出家。そして彼とヴィクトリアの間に生まれたもう一人の息子ジェームスも、演劇サーカス界では超有名で、最近映画にも出ていた。(彼の作品は、テアトル・ド・ラ・ヴィルで5月16日から30日まで公演をするので、是非。)まさしくチャップリンの血を引くこの一家は演劇サーカス界に君臨し、血はこうして受け継がれるのかとつくづく思う。さて、期待は募るこの舞台。最初から驚かしてくれる。引きこもりになったオーレリアはタンスの中で暮らし、時々出て来て必要な用を足す。上の引き出しから片足が、真ん中の引き出しから片手が出て来て靴を履かせ、顔が出てくれば、ワインも飲める。でも用が終わればまた引きこもってしまう。どうにかそこから誘い出したものの、風のごとく移動してちっとも彼氏の思う通りにならない。そんな中、オーレリアは夢を見、旅をする。劇中劇の雪のシーンは、獣たちが出て来て、子供が喜びそう。白いレースが雪を表現しているのがとても素敵だった。オーソドックスな創りだったけれど、とっても暖かく、心の休まる作品だった。(2月22日アベス劇場)(文中写真(C)Richard

Haughton)

|