オペラ作品はほとんど見ないが、演出がディディエ・デュシャンで、振り付けがピーピング・トム、そこに竹内梓が出演すると聞いたら、早速チケットを買いに窓口に走ってしまった。

ストーリーは千一夜物語のひとつ。カイロのしがない靴職人マルーフが、わがままで意地悪な妻に耐えられず、通りかかった船員の一行について船に乗るも難破。見知らぬ町に流れ着くが、運良く金持ちになった幼なじみのアリに助けられ、偽金持ちとして町の有名人となり、それが王の知るところとなり、王女と結婚。いつまでも嘘をつき続けることはできず、妻となった王女に本当の身分を話したところ、愛で結ばれた2人は家出を決意する。最初からマルーフは怪しいと見ていた役人は、即刻王に報告し、2人を追いかける。ところが、砂漠で不思議な老人とロバに出会い、これがいわゆる魔法のアラジン。重い扉を開けば、地下から小人が沢山出てきて、あれよあれよという間に金銀財宝を携えたキャラバン隊を呼び起こし、マルーフは本当の大金持ちになり、嫉妬心が強く意地悪な役人は罰せられて、ハッピーエンド、という物語。世に知れた千一夜物語なので既に多くの演出家が上演しているが、これがディディエ・デュシャンとなると、風変わりな衣装や装置が出てきて、めちゃくちゃ楽しい。菓子職人の頭はケーキだし、裁判官の頭にははかりが乗ってる。小道具もかわいくて、マンガチック。コーランが町に流れる時間には、頭がスピーカーになっているおじさんがにょっきりと屋根の上に現れる。しかも後ろ向き。これには爆笑した。最初から最後まで笑える要素がちりばめられている上に、ピーピング・トムの突拍子もないアイディアが組み込まれているので、会場からは笑いが絶えない。町の市場に連れてこられたロバは別のロバをナンパして、バーでいっぱい引っ掛けるわ、王様のお通りで人々がひれ伏しているのに、ロバはいちゃついている。王宮の踊り子たちもくねくねいちゃいちゃしながら適度にアクロバットを入れて見せ場を作っているし、地下から出てきた小人たちはぴょこぴょこせわしく働いている。ロバが何度も登場するが、このロバがくせ者。ストレッチはするわ、マイケル・ジャクソンのまねして踊るわ、装飾が施された劇場の壁によじ登るわで、主役の歌手そっちのけでダンサーを追ってしまった。最終日だったのでダンサーも思い残すところなく楽しんで踊っているのかもしれないが、聞けば毎日この状態だったそうだ。さすがデュシャンとピーピング・トム。

竹内梓は最初に登場するロバ役をもらい、柔軟な身体を披露して、関心と驚き(ロバがこんなに柔らかいわけないでしょ)で会場の注目を集めていたし、身体を緑に塗った踊り子集団でも、日本人とは思えないほど溶け込んでいた。

と、ついついダンスの方に目がいってしまうが、歌手たちの歌声も演技も明快なので、作品がすっと入ってくる。歌詞がわからなくても(歌詞はフランス語)、全く問題なし。とにかく目に楽しい舞台だった。伝統を重んじるフランス人にはどう映ったのだろうと周りを見渡せば、老いも若きもみんな楽しんで、明るい顔をしている。最終日に満席という理由が納得できた。(6月3日オペラ・コミック)

(C)DR

(C)DR

「牧神の午後」ならぬ「フェーン現象の午後」は、思いもよらない動きに見とれるとってもファンタジックな作品だった。

円形の小さな舞台で、八百屋や雑貨屋で見かけるピンク色の極薄のビニール袋に細工する黒子。はさみで切ってセロテープで貼付けたら、ぺらぺらの人形になった。それが、ふわっと風を受けたら、まるで命を授けられたように踊り出した! くるくる、くるくる、手を挙げて万歳しながらくるくる回ってる。片手を上げたり、反ったり、アラベスクまでしちゃう。そこに現れた緑の人。まるで恋人同士のようにくっついたり離れたり。青い人も来て、牧神の午後の曲に合わせて気持ち良さそうに天高く舞い上がる。ただのビニール袋が演技をするなんて! ふわふわ、くるくる。あ、いじめっ子がやってきた。みんなよりちょっと大きくて、縞模様。「わ〜ん、いじめられた〜」という鳴き声が聞こえてくるよう。黒服のおじさんがいじめっ子を退散させて平和が戻る。おじさんはみんなの味方。だからおじさんのマントの中に入ったり、肩に乗っかったり。おじさんだ〜い好き! おじさんの頭からたくさんの白い子供たちが現れて、舞台はにぎやか。みんなで回って飛んで、楽しく遊んで、でももうお家に帰る時間だ。おじさんの傘の中に入っておやすみなさい。驚くのは、ビニール袋が誰の手も借りずにひとりでに傘の中に入って行ったことだ。ビニール袋なのにまるで意思があるよう。それにしても、自分の身体もこれだけ自由に回って飛べたらどんなに素敵だろう。うらやまし…。

しんと静まった舞台に厳かに現れた金色の四角い布。扇風機が一段と強くうなると、ぐぐっと頭をもたげ、首をのばし、客を威嚇する。なんとそれは金の竜。そしてそこに現れた正義の味方ピンク君。ここから凄まじいバトルが始まる。扇風機の風だけでこんな芸ができるのだろうか? 竜とピンクの戦いはピンクの勝ち! おじさんの肩に乗って勇ましく、でもちょっとはにかみながら去って行った。これが「L'après-midi d'un foehn/フェーン現象の午後」のお話。

「L'après-midi d'un foehn/フェーン現象の午後」

さて、これが「Vortex」となると、ちょっと様子が違う。ミイラのように身体中を包帯で巻いて、その上に黒いスーツとサングラスをかけた怪しい人がピンクのビニール袋を細工して飛ばし、カラフルなビニール人形の演舞と、いじめっ子が出てくるところまでは同じだが、その後は脱いだスーツから大きな黒い人形のビニールが出てきて、舞台を所狭しと暴れ出す。黒い大きなお化けにミイラが襲われそう。でもミイラは自分の身体から透明の長くて大きなビニールを出して、威嚇する。天まで届くかのように舞い上がり、踊り出す。ぶよぶよだった身体がスマートになり、さらに身体を覆う膜を破りちぎっている。それは、サナギからふ化したきれいな蝶の誕生を見ているようだった。八百屋のビニールが与えてくれた夢に酔いしれた2作。(5月31日、6月4日 Théâtre Monfort / Théâtre de la Ville との共催)

「Vortex」

ベジャールが1981年に森下洋子のために振り付け、ジョルジュ・ドンと踊った「ライト」は、待ちに待った32年ぶりの再演だった。森下洋子が踊ったライト役はカテリーナ・シャルキアが、ドンが踊った貧しき者をジュリアン・ファヴロー、開拓者の女にエリザベット・ロス。その周りを固めるダンサーたちを含めて、ベジャールバレエ団のレベルは昔と全く変わらない。指導者を失ったバレエ団の再編というのは簡単なものではないが、ジル・ロマンはベジャールの意思を継いでバレエ団を見事にしきっているのだと強く感じた。長いこと上演されていなかった作品の再演に踏み切ったのは、決断のいることだったと思うが、ベジャールに一番近い人間として、ベジャールが仕残したことをやり遂げたいという思いがあったのだと思う。

この作品は、ほとんど初演時のままだが、ジル・ロマンなりの要素を加えて作品を再生させたと思う。というのは、昔のビデオや舞踊譜をなぞるだけでは作品は生きてこない。しかもほとんどのダンサーは、初演当時の舞台を見ていないはずなので、作品の細かいニュアンスなどはわかるはずもない。ヴェニスとサンフランシスコ、中世と現代を担務スリップするようなベジャールらしい構想を基に、ジル・ロマンなりの解釈を加えて編集させ、それをダンサーたちが増幅させたことで、見事な作品に仕上がったのだと思う。

カテリーナ・シャルキアの輝くばかりの美しい姿と洗練されたテクニック、ジュリアン・ファヴローの優しさあふれる演技と踊りに見惚れるものの、森下洋子とジョルジュ・ドンの姿が重なったのは、当時のベジャールの思いがよみがえったからだろう。

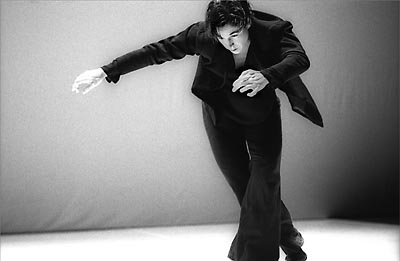

日本人ダンサーの大貫真幹と那須野圭右が良い動きを見せていたが、特に大貫の安定した回転と広がりのあるムーブメントには会場からため息が漏れていた。(6月6日シャイヨー国立劇場)

パリ・オペラ座にコンテンポラリー作品を踊る若手集団がいるとは知らなかった。これは、カドリーユのサミュエル・ミュレが2004年にカンパニーを設立したことに始まる。マシュー・ボーン、ウイリアム・フォーサイス、マツ・エクなどの作品に触発され、ガルニエ宮の3階の楽屋、つまりコールドの楽屋のダンサーたちを誘ってカンパニーを結成。当時はリュドミラ・パリエロ、ジョシュア・オファルト、ミュリエル・ズスペルギー、マチルド・フルステイ、フローリアン・マニュネなどで構成され、現在エトワールやプルミエ・ダンサーとして活躍している人たちだ。9年後の今日のメンバーは大きく変わったが、結成当時のメンバーのリュドミラ・パリエロが2部の幕開きでデュエットを踊り、際立った存在感を表していたのが強く印象に残った。その他のメンバーも、フランソワ・アリュ、ファビアン・レヴィヨン、ユーゴ・ヴィリオッティ、ラウラ・エケなど着実に実力を伸ばしているダンサーばかり。オペラ座での舞台とは違って、解放されて踊っていたように感じた。

冒頭の「La Valse Infernale」は、若いダンサーたちのテクニックの競い合い。いかにジャンプを高く、ピルエットはどれだけ沢山回転できるかの比べっこ。若きダンサーたちの熱い思いが伝わる。笑いあり、愛憎劇あり、トリックありの短い作品を語り手を通してうまくつないでいたが、何よりダンサーたちが楽しんで踊っているのが伝わってきて、休憩を入れて2時間半に渡る公演は、熱気にあふれた。

アメリカやカナダでも高評を得ているようで、今後の活動が気になるが、それにしてもパリ・オペラ座が彼らの活動を認めていることがすばらしい。開かれたオペラ座の中で、彼等がダンサーとして、そしてサミュエルが振付家としても成長していくことを心から応援したい。(6月10日 Théâtre André Malraux de Reuil-Malmaison)

(C)sordres

最近はどうも一発花火的というか、アクロバットや派手なテクニックでおお! と一瞬感動するものの、劇場を出た後に何も印象に残らない作品というのが多いような気がする。そんな中でマリア・ミュノスの踊りは懐かしさを覚えるような感じだった。モノトーンの舞台に黒のスーツ姿。グレン・グルドのピアノ曲が流れ、それに身体を任せている。テクニックを見せる訳でもなく、何かを訴えるでもなく、身体に入ってきた曲を、感じたままに身体で表現している感じだ。途中で水を飲み、ふーっと息を吐いてまた身体を任せる。フラメンコともコンテンポラリーともつかないムーブメントが不思議なニュアンスをだしている。音楽とダンス、改めてこの密接な関係に心を動かされ、そして彼女のガラス張りの感情と存在感に引き込まれる。こじんまりした劇場で、近くで見ることを勧めます。(6月9日アベス劇場)

(C)JORDI BOVER

ヴァンセンヌの森にあるカートウシュリー。レジデンスやアトリエを年間通して企画しているが、交通の便を考えるとちょっと足が遠のいてしまう。でもこうして1年に1回はフェスティバルを利用して行ってみる価値はある。パリなのにパリとは思えない環境。ここで作品を創り、踊るのは素敵なことだと思う。

バレエのパとタップダンスはアイルランドの民俗ダンスがベースなのかしら? 客に向かって「バッチュ」と言ったかと思うと、バレエのフラッペのような足の動きから始まって足の細かい動きが続く。タップのステップは、バレエのパにそっくりだなあと感心していたら、これはアイルランドの伝統的なダンスをベースにしているのだとか。リズミカルな音に合わせて裸足でバチバチと足を打ち、疲れ知らずで飛びまくる。タップの音を増幅する台の上で踊った後はこれがスクリーン。60年代のアイルランドの伝統ダンスを踊るおじさんや女性の見事な足さばきに見とれる。

アイルランドのダンスに、バレエやコンテンポラリーを掛け合わせている創りは興味深い。そして、彼の解放された自由な身体から溢れ出るリズム感に、見ている私の身体まで満たされた。(6月7日)

なんとおう存在感! ミッシェル・アン・ドゥ・メイがガブリエラ・ラコノに振り付けた「ラメント」は、モンテヴェルディの「アリアンナの嘆き」というオペラを題材にしている。孤島の浜辺に置き去りにされたアリアンナの悲しみというより、孤独と裏切られた愛に耐えた女性の強さのようなものを感じた。裸の背中が語る静かな怒り、孤独や悲しみ、そしてかすかな希望。髪をおろし、遠くを見つめ、身体を洗う。流れるようなムーブメントが薄暗い照明の中でひときわ生える。

難しい題材に取り組んだと思うが、使用曲が多様すぎたのではないだろうか。アリアンナのオペラ曲からイタリアのアカペラ、そしてナンシー・シナトラ、ピアノ曲はラモーの「鳥のさえずり」と、次々に曲のイメージが変わるのと、ギリシャ神話を題材にしたアリアンナの嘆きのイメージが私の中で重ならず、取り残されてしまった。「アリアンナの嘆き」にとらわれなければ、ガブリエラ・ラコノは身体能力と表現力に置いて非常に高度なテクニックを持ったダンサーだと思う。(6月11日)

|