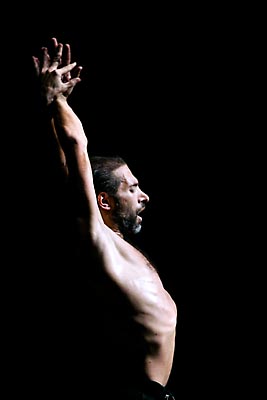

以前に見た作品が好みでなく、何年も見ていなかったのだが、作品が売れていてあちこちで上演されているし、クレルモン=フェランの文化センターで上演されるということは何かある、と足取り重く観に行って、足取り軽く帰ってきた。全裸で馬鹿踊りするだけの作品に見えるが、これぞ生の舞台、行かなくては面白みがわからない作品なのだ。そして、冒頭で携帯電話の電源を切ってくださいとマイクもなしに言った赤い野球帽をかぶった若者が振付家のデイヴ・サン=ピエールで、公演終了後に再び舞台に上がって、スタッフと出演者全員を一人一人紹介した時、彼の舞台作品に対する姿勢が明確に見えた。作品とは、作品を創る人がいて、さらにそれを支えるスタッフと、振付家の意図を十分に把握して演じる人がいなければ成り立たないものだ。出演者たちがカーテンコールでスタッフに向けて感謝のジェスチャーをするのはよく見かけるけれど、振付家が一人一人の名前を呼んで紹介したのには感動すら感じた。ノリノリの観客が更なる拍手を送ったのは当然の事だった。

会場に入るなり聞こえてきた奇声。声の方向を見れば、舞台の奥で金髪のカツラをかぶった全裸の男が女声で叫んでいる。そして客席では、出演者たちが座席の上を歩き、観客を刺激している。舞台に上がり、向き合ったカップルの女性はヒステリックに男に求め、得られない苦しみを自分の身体を痛めつける事でまぎらわす。このテンションの高さをいきなり沈めたのが、カツカツとハイヒールの音を立てて舞台を横切った黒いドレスの女性。何が起こっても動揺しない落ち着きと高慢さがにじみ出ている。と同時に舞台空間と時間の流れを感じさせた瞬間だった。この女性がナビゲーターとなって作品が進行するが、観客心理を的確につかんだ台詞に私たちは飲み込まれていった。英語と間髪入れずに入るフランス語の台詞は、字幕スーパーとは違い、作品が途切れない。彼女によって解き放たれた男性達は全裸+金髪のカツラ姿で客席になだれ込み、客に抱きつくものだから、客席のあちこちから悲鳴と笑い声が上る。これを見ていた女性陣も、取っ組み合いのけんかで客席になだれ込み、会場は混乱の場と化した。潮が引くようにこのカオスは舞台に戻り、痰を吐き、食べたものを吹っかけ、ホールケーキの上で興奮するような下世話なシーンが続く。ところが、この後に組み込まれた見事な群舞で私たちは新たな次元へと誘われる。カツラをかぶってオカマぶっていた男たちがカツラを取り去れば、男ならではの力強いダンス。それが高揚して体力勝負、息が切れて倒れるまで続けられる。そして男女の激しくも優しいムーブメント。男でいる事、女でいる事、服を着る事、裸でいることの意味が見える。1時間45分という長さを感じさせず、観客を巻き込む見事な構成力。振付家が作品を終えるのではなく、観客がラストを感じて拍手を始めるという、まさに舞台と客席の阿吽の呼吸で終演したことは、観客が作品を受け止め理解したからだ。そして割れるような拍手。さらにデイヴの作品に対する気配りを目の当たりに見て、大変に気分よく開場を後にする事ができた。ホールに出れば、オーベルニュ地方のワインの試飲。実に満足した一夜だった。(2月25日La Comédie de Clermont-Ferrand)

(C)Dave St-Pierre

ドイツ研修を終えた山口華子の公演を見に江東区へ。日本人ダンサー4人に振り付けた「大地の四季」、本間祥公+山口華子+大関努による「Balztanz」、そしてドイツから3人の男性ダンサーを招いての「How to Tell Stories to Children」が上演された。

ヨーロッパのダンスに見慣れた目からは、どうしても身体の使い方が気になってしまう。「大地の四季」で踊った4人のダンサーは、技術も高く美しい。しかし、移り変わる季節の温度が感じられない。ムーブメントの美しさや感情だけでなく、振付家の意図を消化して作品の奥深くまで入り込む事に欠けているのではないかという印象を持った。美しいダンサーであるが故に惜しい。

これに比べてドイツ人ダンサー達は、自分というものを持って表現している。山口が5つのテーマを提示し、各自に創らせたものをまとめるという創作方法なので、与えられた振りをこなす作品とは比較出来ないが、それでも舞台で表現することの意識が違っているように感じた。ダミアン・バルトロムス・ヴェーンズがつかつかと舞台に出てきて靴下を脱ぐ。その靴下をまとめて置き、脱いだベストをかければ赤ん坊にお話しを聞かせるお父さんの図。なんて暖かみのあるシーンなのだろう! マチアス・シコラのチェルノブイリのつぶやきに福島が重なり、放射能の怖さと被害者達の苦しみに心が痛む。そして能天気におどけるポール・ヘス。彼は大人になりきれない子供なのだろう。それぞれがテーマを明確に表現しているから、見ている側もそこに入っていける。個人に創らせた部分と全員で踊るシーンの温度差が少し感じられたが、再演を重ねればすぐに良くなるだろう。ドイツでの再演を!

「Balztanz」では、3人の藤井公・利子門下、本間と山口の親子、大関と山口がドイツという、山口を中心としたつながりがとても興味深かった。大関のダイナミック且つ日本人ならではの繊細さ、本間の安定した踊りと強烈な存在感、そしてクールに舞台空間に身を委ねる山口。3人それぞれの個性が、時の流れによって変わっていった姿を浮き彫りにしている。この作品に関しては、もう少し小さいスペースの方が似合うと思った。

山口は日本とヨーロッパのダンスを併せ持ち、繊細さと良い意味での図太さを併せ持つ個性的な踊り手だ。踊ること、作品を創ること、そして舞台を打つことは決して簡単なことではないが、これからも多くの経験を積んで成長することを期待してやまない。(2月8日江東区文化センター)

昨年のモンペリエダンスで見ていたが、そのときはガルヴァン独特の演出と踊りに気をとられ、作品を奥深く理解できなかったように思えたので再度見た。舞台が少し小さくなったことでダイナミックさは減ったが、全体が中央にまとまった点は良かった。第二次世界大戦中にナチによって強制収容所に送られたのはユダヤ人だけでない。ジプシー達の多くの命も失われている。そのことが作品のあちこちにちりばめられていた。舞台と客席を遮るかのように無造作に立てかけられた灰色の大きな壁。これは文字を映し出すためのスクリーンでもあるが、収容所の高い壁を連想させる。ジプシー達が列車に詰め込まれて収容所に送られる映像が映るのは、簡単に釘打ちされた木の箱。人間の価値はここまで安くされてしまったのか。壊れたスタンドピアノが運び込まれた時、思わず「これはピアノの死骸だ」とつぶやいてしまった。そしてそこから引き出された金属製のロープ。これも簡易収容所の柵。そこにぶら下がるようにして踊るダンサーは、死という運命と向き合っている。そして鉄の太くて長い柱が引きずられて出る耳障りな音。これは銃殺刑にされた人が縛られた柱とわかった時に鳥肌が立った。これらの暗いイメージを取り払うかのように「休憩」の文字のあとに現れたカルメン。楽しそうに踊っているけれど、彼女の運命を考えれば、心から楽しんではいられない。生きているうちが花なのだ。ここにも生と死のコントラストがある。そして、まるで観客を拒絶するかのように次々と立ちはだかる灰色の壁。作品を見たいという気持ちを遮断する冷たい終幕。

「人の死体が花を咲かせる」

重い言葉が心に残った。(2月12日 La comédie de Clermont )

(C)Javier del Real

昨年のアヴィニヨン・フェスティバルで提携芸術監督だったスタニスラス・ノルデイ。渡仏したばかりの94年に、バスティーユ劇場で観た彼の演出による「Vol mon dragon」がいまだに忘れられない。6時間という長さに覚悟していったが、あっという間に終演を迎え、高揚した気持ちで深夜のロケット通りを歩いたことを記憶している。その演劇作品は身体表現が主だったので見やすかったが、それでも台詞はある。言葉がわからなくても身体に突き刺さるように感じるものがあった。照明の美しさ、空間の使い方、そして演劇とダンスの違いを考えさせられ、多くのことを学んだ舞台だった。その後彼の作品を見る機会がなかったが、近年は台詞を主体とした作品を発表しているそうだ。

今回見た「Living !」は、1947年にジュリアン・ベックとジュディス・マリナによって書かれたもので、67年のアヴィニヨン騒動では上演のおとがめを受けたもの。その作品を、アヴィニヨン革命後に生まれた世代が演じる。演劇には通じていない私には、台本自体は古いと思ったし、一人一人の熱演は、今の若者の姿ではないように感じた。

ではなぜこの作品を今日上演したのだろうか。それは、現代の若者が過去の情熱を演じる事によって生まれる温度差を感じることによって、現代を見直そうとさせたのではないかと思う。個人のレベルで始まった改革が彼らの熱意と忍耐で成就し、個人レベルから国のレベルに引き上げられ、フランス各地にセンターができた事は素晴らしい事だったし、当時は必要だった。しかし今、 彼が言うように、その事が別の問題を引き起こしている。 作り上げられたシステムが現代では上手く機能しなくなっている。あるいはうまく流れに乗り、安易に作品が生み出されていることを懸念しているのではないだろうか。60年代に見られたほどのパワーは、現代では感じることが少ないように思う。裸になる事が自由の意味だった当時の状況を連想しながら、社会と芸術の関係を考えさせられた。そしてこれはダンス界でも同じ事なのだと思う。

そんな折に舞台関係者によるデモが行われた。MEDEF(フランス企業連盟)が舞台芸術従事者たちの失業保険に関する優遇措置を見直すように政府に提案したのだ。「舞台芸術従業者達は、サラリーマンのように週35時間働かないのに優遇手当をもらっているのは納得できない」と言ったMEDEFの会長。今後フランスの舞台関係者たちは保険手当が減額される可能性がある。不況で劇場や芸術家たちへの助成金が減り、上演機会が減っているのが現状で、舞台で演じる機会がなければ芸術家としての活動はできない。舞台作品とは、音響、照明、そして作品を支える裏方達を含む総合芸術なのだから。サラリーマンと芸術家は仕事の仕方が根本的に違うし、どれだけの芸術家が固定給をもらって芸術活動をしているというのだろうか。それはほんの一握りにすぎない。固定給が払えないから舞台芸術家を守るために保険手当制度ができたのではないか。今、その保険手当制度を減額するという。そうなれば芸術家たちは今のレベルを保つ事はできなくなるだろう。フランスの芸術レベルが高いのは、芸術家への保険制度がしっかりしているからだ。それが芸術を理解しない一部の人のために崩されるのは惜しい。先に述べた人は、素晴らしい舞台芸術を見た事がないのだろうか。年に数回しか劇場に足を運ばない人たちに舞台芸術を判断されては困る。フランスの芸術は売れているアーティストだけで成り立っているのではないし、誰だって若いころは海のものとも山のものともわからないアーティストの卵で、育てなくてはガチョウかアヒルかわからないし、突然変異もある事を忘れないでほしい。(2月17日La comédie de Clermont)

(C)Jean Louis Fernandez

劇場はパリだけではありません。地方都市には秀作を上演している劇場やセンターがたくさんあります。私が見たクレルモン=フェランの文化センター、ラ・コメディは、ピナ・バウシュのコンタクトホーフ壮年版を唯一フランスで上演した劇場。それ以来、ここは要チェック劇場のひとつになりました。パリを離れて一泊する際には、その街の劇場プログラムにアクセスする事を勧めます。来てよかった! と思える作品に出会えるかも、です。

ちなみにクレルモン=フェラン文化センターのホームページはこちら。

http://www.lacomediedeclermont.com

クレルモン=フェランってどこかって?フランスのど真ん中で、ヴォルヴィックのお水が出る地方です。

|