パリ・オペラ座の公演はガルニエ宮とバスティーユ大劇場だと思ったら大間違い。バスティーユオペラ座劇場の地下にはアンフィテアトルと呼ばれる350席の半円形の劇場があり、そこでゲストカンパニーによるオペラ、リリック、ダンスなどの子供向け作品を上演している。通常はマチネが学校の課外授業専用で、夜の公演は一般向け。子供向けというけれど、同じ作品が他の劇場で一般対象の公演として上演されることもあるし、入場料も16ユーロ前後と手頃。詳細はオペラ座のホームページでJUNE PUBLICをクリック。演目は毎年9月に発表されるために、オペラ座が発行する小冊子版の年間プログラムには載らないので知名度は低いけれど、上質の作品を上演しているので、親子連れで観に行く人が多い。私はひとりでも行きますけど。来シーズンの演目は9月以降にインターネットで確認してください。

この日はアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル振り付けの「Re :ZEITUNG」。2013年の作品だ。子供向けといっても容赦はせず、1時間10分の長さの作品をそのまま上演するところがケースマイケルらしい。オペラ座側も彼女独特のムーブメントがどこまで子供達に受け入れられるかを考えて、12歳以上を対象にしたという。

グランドピアノは中央から少し下手後方に置かれ、舞台の大きな位置を占めている。それなのにそれを弾く人はなかなか出てこない。中途半端に残された場所に7人の男がゾロゾロと出てきて、何をするでもなく立っている。衣装もジャージにTシャツというラフな格好だ。おもむろに二人が中央に歩み出て踊りは始まる。感情があるわけでもなく、物語があるわけでもなく、淡々とムーブメントが綴られていく。ソロだったりデュエットだったり。音楽は交響曲、オペラ、現代音楽、果てはロックあり、しかも全曲流れるのではなく、時にブツリと切れて別の曲が始まったりする。これが不思議と違和感なく過ぎていく。そして後半から参加するピアニスト、アラン・フランコの生演奏。録音された演奏と生演奏の違いが直接肌に感じられる。バラエティに富んだ選曲という安易な言葉で片付けられない奥深さ。なんと知的でなんとリッチ! 曲だけを聞かせるシーンもあって、音楽とダンスの立体感を感じる。それに合わせたムーブメントは、6人のダンサーの独り言や会話が聞こえるよう。身体から空気が流れ出ていて、その流れに乗ったり押し返されたり。爪先は伸びていないし、肩は上がるし、不器用な人もいてちっとも綺麗じゃないのに魅力的。踊る人とそれを見る人。時々袖に入ったりと、リハーサルみたいなのに緊張感があって、それでいて自由。さらに円熟味を増すケースマイケルの構成力には脱帽。2月18日にはオーストリア政府から、同国最高位の文化勲章である科学・芸術名誉十字勲章が授与された。納得。(2月12日オペラ座バスティーユ・アンフィテアトル)

ⒸBart Grietens

1984年に初演された作品を2012年に再構築した、舞台芸術の歴史を語る4時間20分に渡る壮大な作品。もちろんファーブル独特の挑発度はいつものごとく並大抵ではない。規則的な靴音が拍手に変わり、それが大歓声になる。その靴音が耳に残るうちに踏みつぶされるカエル。(動物に危害を与えることも殺すこともしていないとプログラムには書いてあるけれど、踏み潰した瞬間に白いシャツが赤く染まるのはリアル。)舞台に上がろうとする女性を繰り返し突き落とす男。女もあの手この手でたぶらかして隙を狙う。女と男の強みと弱み。ワーグナーのニーベルングの指輪が流れる中、王冠をつけた2人の全裸の男はタンゴのように組んで踊り、門番のように舞台の左右でポーズをとる。裸の王様か、リア王か。ダンサーたちは作家や振付家の名前や、劇場、フェスティバル、作品名やそれらが上演された年代を発し続ける。シェークスピア、モリエール、テアトル・ド・ソレイユ、モーリス・ベジャール、フェスティバル・アヴィニヨン、1876年、1982年、1935年…。時に当時の様子も語られる。20分走り続けながら、皿を割りながら、その事実を羅列した言葉がまるで何かの意味を持つかのように高らかに。そのうちの幾つかの作品を連想するようなシーンが断片的に繰り返されるが、ムーブメントはかなり暴力的。例えば、女がカルメンのハバネラの一部を繰り返し歌う場面では、向き合った男が歌う女のほおを何度も平手打ちする。叩かれても叩かれても歌い続ける女。「あなたが私を好きじゃないなら、私が好きになる。私があなたを好きになったら、せいぜい用心することね」という歌詞がむなしく聞こえ、女の頬は次第に赤くなっていく。あるいは、倒れている女性を抱き上げて運ぶシーン。女たちは床に置かれた途端に起き上がってまた元の位置に倒れる。それを男たちは何度も抱えては運び、しまいには疲れ果て苦痛に満ちた顔で女を持ち上げている。出演者に過酷とまで言える課題を与えるヤン・ファーブル。そこには多くの風刺と皮肉が隠され、観客に無言のメッセージを突きつける。舞台芸術の歴史、演じることの意味、そして観客がそこにいる理由。出入り自由というけれど、動けない。4時間20分という長さを感じない綿密な構成はさすがだし、肉体的にも過酷な作品を連日演じきった出演者に熱い拍手。(2月12日T2G/Théâtre de Gennevilliers)

不安定なフェンスに張られた黒い紗幕で仕切られた3つの部屋。空き地のような、部屋のような。そこで語られる5人の心模様。足元がおぼつかなく見えた女性は、少しずつ心の内を見せ始める。何かに支配され、自分自身をコントロールできないのか、崩れるように倒れては起き上がる。そんな彼女の顔の半分がほんの一瞬のうちに黒く染められた。求めていたものが得られず、そっと背中を向ける。それを隣の部屋で見ていた男は、狼のように遠吠えをして走り回る。逃げているのか追いかけているのか。彼の中の動物的本能に支配されている感じだ。その男の顔にも黒いシミが浮かび上がり、その叫びに鏡のように応えるもうひとりの男の姿が現れる。押し寄せる波に運ばれた男は床に倒れ、立ち上がってはまた床に伏せる。吐き出せない思いが2本の黒い線となってその頭に現れる。その先に佇む別の男はスカートを履き淡々と踊る。しなやかな動きとは裏腹に、べったりと首の後ろについた黒い墨は、指の跡さえ残っている。シミは心の影か。実は彼らの手のひらが墨で塗られていて、顔や頭に触れたときに墨がつくのだが、その黒と対照的な白い床はほとんど汚れない。汚れを知らないものとそうでないもの。白い半紙に思いを込めて墨を落とす書の道のよう。本人はそれを意識しているわけではないというが、以前に見た作品もそうだったように、彼の中にどこか日本文化に通じるものがあるように感じた。イワン・アレクサンドルを含む4人のダンサーの技術は非常に高く、ムーブメントを見ているだけで惚れ惚れする。この4つのソロが、恐れや希望に揺らぐ繊細な心理を表していたのに対して、最後のソロは異色だった。それもそのはず、クリスチャン・ブリゴーのソロ。彼の手のひらは黒くない。青みを帯びたライトを背中に受けながら、初老の身体はそれまでの若いダンサーたちとは異なる波長を醸し出す。それはとても人間的で優しい。ブリゴーのソロを最後に持ってきたことで厚みが増した。(2月10日Micadanses/Faits d’Hiver)

ⒸBenBen3

数年前にヨーロッパのダンスコンクールで賞を取りまくって、一躍有名になった振付家アンブラ・セナトール。真面目なのだけれど、どこか間が抜けているというか、ちょっとナンセンスなところが人気の秘密のようだ。新作のタイトルは「赤いニシン」だから、タイトルとダンスに深い関係はないと思う。作品の流れ自体にも、これといったテーマがあるわけではなく、妙な空気音を出しながら手をバタバタさせたりスキップしたり、日常的な動きを誇張したものとダンスのムーブメントがごちゃまぜになって語られる。音楽も綺麗な歌声が流れたかと思うとぶつんと切れたりして流れがない。町の広場を眺めているみたいに、あちこちでいろいろなことが起こっていて、どさっという音の方向を見れば、ダンサーが舞台から落ちている。なぜ落ちたのかわからないけれど、確かにどさっと落ちたことは確か。別のところでは、何をしたらよいのかわからない人が、とりあえず近くの人の真似をして取り繕っている。果ては客席にまで下りて客のひとりに絡んでいる。やたらとおべっかを使って相手を叩きながら褒める人、割り込みをする人、どれも何処かで見覚えのある光景だ。かかってきた電話に居留守を使う本人は必死だけれど、はたから見れば漫才。そんな日常のシーンが起こる横で、数人がダンスのムーブメントと淡々としている。ダンステアトルのようだけれど少し違う。日常のようでちょっと違う。この微妙なニュアンスが独特なのだ。 (2月11日Théâtre de la Ville)

ⒸViolaBerlanda

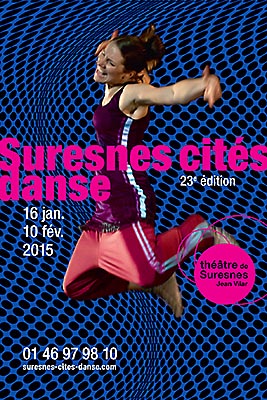

ヒップホップ+コンテンポラリーのフェスティバル、シューレーヌ・シテ・ダンスが、1月16日から2月10日まで行われた。見たい作品はたくさんあったのに、都合がつかずに2作品だけ。残念…

昨年11月に見たばかりだけれど、もう一度観たくなってシューレーヌへ。すでに見ているのに、ほぉ~と感心するシーンが続く。ヒップホップをベースにした踊りは、 技術が高いだけでなくて動きが洗練されている。美しいのだ。そしてさらに映像と照明が綺麗だし、コラボの仕方がおしゃれで無駄がない。

舞台に点在している小さな明かりは、若者たちの行く先を導くように輝き、彼らを見送った後はするすると動いてホリゾントに並び、そこから無数の泡が舞い上がる。まるで海の底にいるようにゆらゆらと泡が立ち、しなやかに揺れるダンサーの腕や身体がフワーッと大きく動けば、その波動に流される。紗幕の後ろで揺れる人たちは横から来た強い風に吹き飛ばされる。無数の泡は星になり、そして地上に倒れるように降りてくる。白い花びらが舞い、山あり谷ありの広大な大地を突き進む若者たちは、まるでそれが人生そのものであるかのように、苦難を乗り越え、喜びを分かち合い、夢を語りながら進んでいく。永遠に回り続けるかのような輪に乗った人、ローラースケートを履いて踊る人。そこには若者たちのエネルギーが満ち溢れている。そして今まで見ていたものが夢だったかのように、成長した巨大な影に飲み込まれるラスト。宇宙的規模で語られる構成と彼らのエネルギーに圧倒されるとともに、ムラド・メルズーキの洗練された美的感覚に酔う。カンパニー・カーフィグがフランスヒップホップ界のトップであることを証明した秀作。(2月8日フェスティバル・シューレーヌ・シテ・ダンス)

ⒸDan Aucante

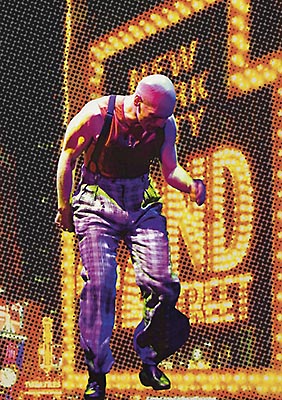

ジャズの軽快な生演奏が始まって、ニューヨークのジャズバーにいるのかと錯覚してしまった。そこに重なるタップの軽快な音。細かくて早いタップのテクニックにも目をみはるけれど、身体から溢れ出すリズムにこちらの身体までウキウキしてくる。ここはまさにニューヨーク。この若者と中年の男が、そこに現れた若い女性をめぐってタップ合戦を始めるけれど、哀れにも中年おじさんは負けてしまい、その虚しさをパンチングマシーンで晴らすところは負け犬の遠吠えか。でも最後は全員のタップで盛り上がる。ニューヨーク本場のジャズを聴きながらの底なしに明るいニューヨーカーのタップに観客一同ご満悦。(2月8日フェスティバル・シューレーヌ・シテ・ダンス)

ⒸCorinne Geney / Pierre Milville

ニコラ・ポールの「Répliques」は2009年初演の作品で、途中で降りてくる紗幕が舞台の広さと距離感を強調する構成になっている。紗幕の向こうとこちら側で、鏡のように反映したり呼応するダンサーたち。色彩的にもそうだが、ジョーゼットの衣装が柔らかく舞い、スカートが不思議な形を見せ、抽象画を見ているような、夢と現実が交差する印象を受ける。ここではリュドミラ・パリエロとヴァンサン・シャイエの動きが目を引き、特にパリエロのシャープで広がりを見せた動きが遠近法的な構成をさらに奥深いものにしていた。作品的に綺麗にまとまり、さらりとした感覚が幕開きにふさわしい。

「Répliques」ⒸAgathe Poupeney / Opéra national de Paris

続くピエール・リガルの「Salut」。ぱっと明るく点いた舞台に走り出てきたダンサー達。割れるような拍手と歓声の中、一列に並んで輝くような笑顔でお辞儀をする。後ろに下がってはまた前に出てお辞儀。この意表をつく始まりに戸惑った。拍手が客席後方から聞こえてくるものだから、実際に拍手と歓声が上がっているのかと思って後ろを振り返る人多数。でも、これはカーテンコールから始まる作品だったのだ。Salutとは挨拶のことなのだから。カーテンコールはまだまだ続いている。でもなんか変。白いチュチュに黒のタイツとかその逆とか、男は黒のシャツに白の背広と、モノクロだけれどちょっと変わった組み合わせ。しかもかつらがさらに異様な雰囲気を出している。某有名メーカーのかつらがずれてしまったような人がいたり、白髪だったり、お姫様のかつらだったり。この一風変わった衣装をつけたダンサーたちがロボットみたいに踊りだす。くるくる回ってテクニックオンパレードのダンサーもいて、人形たちがおもちゃ箱から出てきて動き回っているみたい。この後、チュチュが取れ、かつらが取れ、服が脱げ、スポットライトか太陽をイメージするような大きな円の元にひとかたまりになり、沈む太陽に押しつぶされるように倒れて、最後はフラッシュの中で飛び跳ねる中に幕が降り、全てが一瞬に消えてしまったかのようなカットアウト。え? これで終わり? 取り残され感が残った、が、これがリガルの狙いだったのではないかしら。衣装にしろ青い太陽にしろ、現実と似ていて異なるもの、それが舞台作品。架空と現実。これがまさに私たちが今いる状況なのだから。

「Salut」ⒸAgathe Poupeney / Opéra national de Paris

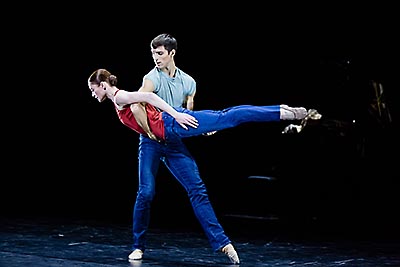

そして、バンジャマン・ミルピエ振り付けの「Together Alone」。これは新たに上演が決まったので、年間プログラムには書いてない。当日のプログラムには、この作品を紹介する紙が1枚挟んであるだけというところからも、ミルピエがダンサーたちと関わるうちに生まれた思いをもとに、急遽作ったことを物語っている。オーレリー・デュポンとエルヴェ・モローのために作られた10分のデュエットだったが、モローが怪我をして降板。代わりに同じモローでも、マーク・モロー。

ポツンと置かれたグランドピアノから、エレナ・ボネイの手によるフィリップ・グラスのピアノのためのエチュードが流れる。そのピアノの音に呼応するように2人の手が重なり、身体が舞う。音楽を細かに分析したムーブメントは心地よく、Tシャツにジーンズというラフなスタイルの2人が、サラサラと舞う。近いけれど遠くにいる2人の心模様が、ピアノの音とともに舞い上がり、そして消えて行くようだった。

「Together Alone」ⒸAgathe Poupeney / Opéra national de Paris

そしてラストはエドゥアール・ロックの「AndréAuria」。以前より格段に良くなった印象だった。まず、アリス・ルナヴァンが安定したテクニックで冒頭から一気に観客を引きつける。それに呼応するステファン・ブリヨンが予想以上に良かった。切れ、スピード、存在感と何をとっても光っていて、マチアス・エイマン、ジョシュア・オファルト、ジェルマン・ルーヴェの影が薄くなってしまうほどで、髭を生やした精悍な容姿に目が離せない。シーンが変わるたびに上下する白い布は、黒い美術の中にあって次元を変えるのに大きな効果をもたらし、その奥に位置する2つのグランドピアノとそれを演奏するピアニスト(ドゥニ・シュイエとニコラ・マラルト)を浮き上がらせる。ヴァレンティーヌ・コラサント、エロイーズ・ブルドン、メラニー・ユレル・リディ・ヴァレイレス、そして特にファニー・ゴルスがシャープな動きの中に可憐なエロティシズムを見せたのが印象に残った。(2月9日オペラ座ガルニエ宮)

「AndréAuria」ⒸAgathe Poupeney / Opéra national de Paris

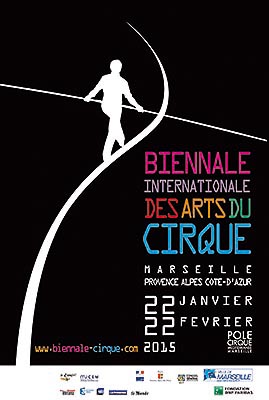

ヨーロッパ文化都市マルセイユ。再開発が進み、街並みが大きく変わったこの街に、今年生まれたアートシルク・ビエンナーレ。マルセイユ市内だけでなく、エクス=アン=プロヴァンスからニースまでの主に地中海沿岸を中心とした23の都市で、1月22日から2月22日までの1ヶ月間に60演目が上演された。そのうち15作品が世界初演を迎え、約300人のアーティストが参加するという大々的なビエンナーレの開幕。ヌーヴォーシルクを応援するBNP PARIBAS銀行基金がメセナ。あいにく1ヶ月の滞在も、23都市全てを回ることはできないので、メインのマルセイユを2日間。人気上昇中のクロエ・モリアの「Aléas ♯3」、そして「Bêtes de foire」と「Na Esquina」を見た。

数年ぶりに訪れたマルセイユは見違えるほどに整備されていた。といってもスケジュールの都合で、旧港近くのメインストリートしか見ていないけれど、道路は整備されて小綺麗な町並みになり、広大なショッピングセンターに入ればそこでほとんどの用事が足りてしまう感じだ。ショッピングセンターの下はマルセイユ歴史博物館となっていて、その前には発掘された遺跡が等身大で並んでいる。ビルの建て替えなどで地面を掘り返すと必ずと言っていいほど古代の遺跡が出てくるそうで、そのために工事が中断して長引くから街は工事現場だらけ、とは住民の愚痴。つまりマルセイユは歴史深い場所なわけで、この歴史博物館を見学するのは面白いかもしれない。あいにく時間がなかったので博物館見学は諦め、旧港に向かった。旧港には大きな金属の屋根が出来ていて、イベント用なのかと思ったら「美観をよくするだけのもの」という答えが返ってきた。何もないほうが視界が遮られなくて良いのにと思ったのは私だけだろうか…。どの街にも同じような近代的なビルが立ち並び、チェーン店が並ぶショッピングセンターで買い物をするようになったら、マルセイユの面白みがなくなるのになあと、昔のごちゃごちゃしていた町並みを思い出しながら旧港の最先端まで歩き、ぐるりと要塞を曲がったら、超近代的な建物が目に飛び込んできた。まるで海に浮かぶように立てられたこの建物が、MuCEMと呼ばれるヨーロッパ・地中海文明博物館(Le Musée de la civilisation de l’Europe et de la Méditerranée)。2013年に出来たばかりの斬新な外観に圧倒されながら進んでいって、さらに驚いた。排気ガスで呼吸するのが苦しいほど交通量の激しい道路は跡形もなくなり、家族連れが憩う遊歩道になっていた。海のある風景を最大限に生かした整備はさすがだ。そしてそこに立ち並ぶ6つのテント。ビエンナーレのためのテント村で、色も形も大きさも違う小屋が立ち並ぶのは壮観。4つの小屋が公演用で、ひとつがカフェレストランを兼ねたマジックミラー小屋、もうひとつが子供のアトリエ用だ。そしてその向こうには青い海が広がっている。まだ2月だというのに日差しが肌に突き刺して汗ばむほど。コルシカ島に行く大型客船を眺めながら海沿いの遊歩道を歩き、岸壁のベンチに座って海を眺める開放感に、マルセイユをようやく実感。

ヌーヴォーシルクといっても幅は広く、コンテンポラリーダンスに近いものから演劇的なもの、アクロバット主体のものやジャグリングなど、一言では片付けられない。ただ、動物が出てくるサーカスとは違うことは確か。

ワクワクしながらテント小屋に入ったものの、劇場に慣れた身には戸惑うことばかり。ほぼ円形の劇場なので、どこに座ったら見やすいだろうかとうろうろし、やっと席を見つけても区切りのないベンチ型の椅子にどこまで隣の人と距離を置いたら良いのかと、なんだか落ち着かない。でも、始まってしまえば演技する側の息と客席の熱気が直接感じられて一体感を感じる。それに手作り感覚がいい。最初に入った「Bêtes de foire」の公演では、出演者のローラン・キャブロとエルサ・ドゥ・ウイットの2人が座席案内をテキパキとした後に、光が入り込まないようにきっちりと入口の幕を閉めて、写真撮影禁止と携帯電話のオフが描かれたコートの内側の絵を見せてから装置を出して、演じて、ミキサー操作して、終われば客出しまでしてしまう。小さいテント小屋ならではの光景だ。

さて、ここは仕立て屋の作業場。ボディに仕付け糸が施された背広がかけられている。ミシンをかける女性の前に現れた男に帽子を渡せばジャグリングが始まり、彼が仕立て途中の背広を着たら、ポケットからピンポン球が出てきた。「え?これで芸をするの?」と問う男に背広は当たり前だと言わんばかり。生きる背広に脅されながらひとつ、ふたつと口に入れてジャグリング。4つを口の中に並べて見せれば、顔がビロ~ンと横に伸びている。客の爆笑をよそに、5つ目のピンポン球が出てきてしまった。どうする? この仕立て屋では不思議なことがたくさん起こる。自転車に乗った人形がロープの上を走ったり、2体の人形がダンスをしたり。人形だけじゃない、犬もいる。これは生きた犬で、ここのスターだ。Sokhaという名前がちゃんとプログラムに載っている。旗を飾ってもらって登場するも、すぐにぐたりと寝そべってしまう。せっかく花道をつけたのに意味がない。ご主人様に手伝ってもらってようやく舞台に降りたものの、グタ~。4つ足で立つのが面倒くさいらしい。べたりと床に潰れたままズルズルと這う。これじゃまるでアザラシだ。ようやく目的の赤いビロードの椅子にたどり着いたら、そこに首を乗せてグタ~。とにかく全然やる気のないダラケ犬なのだ。でもかわいい。こうしてミステリアスな仕立て屋の1日は終わる。ここに服を注文すれば、夢の世界に飛んでいけるのかもしれない。今はやりのテクノロジーはないけれど、アイディアたっぷりの手作り感覚の作品に心が温まった。

「Bêtes de foire」ⒸLionel Pesqué

次は、その横のもっと大きいテント小屋へ。

入った途端にブランコ、チャイニーズポール、吊るされた輪が目に入る。元気の良いアクロバットを期待したら、その通り。ブラジルのサーカス学校を卒業した6人のブラジル人とフランス人ひとりが再会してできた作品。得意芸の異なる人たちが集まっただけあって、ステージではいろんなことが行われている。空中ブランコをする人、ボールをジャグリングする人、5メートルは軽くある二本のチャイニーズポールにするすると登って2メートル近く離れている棒に飛び移ったり、一瞬のうちに頭から滑り降りて、床すれすれで止まったり、大きな男の肩や手に乗って宙返りをする女の技など、あちこちで起こるアクロバットに目が離せない。得意芸をスキルさせながら遊んでいる彼らの日常を見ているかのよう。これがリハーサル風景を模した演技で、この後赤い衣装をまとい、念入りに化粧して、マッサージして本番が始まる。それまで見てきた動きが間髪入れずに流れていくのは迫力がある。ジャグリングの玉が転がり、それを拾うためにしゃがんだ瞬間に、頭の上を飛び越えていく人。チャイニーズポールのてっぺんから降りてくる人をポールの途中で待ち構えて飛び越える人。力持ちの上に5人が登る。若さゆえのエネルギーにこちらまで熱くなった。(以上2作品2月7日)

「Na Esquina」ⒸNocredit

緩やかな曲線を描くパイプが客席後方から舞台に伸びている。そこをゆっくりと伝って降りてくるモリア。猿のように脚と手を使い、蛇のようにするすると移動する。金髪の髪がひらりと落ちた。本当に彼女が頭の上にいるのだと、妙に現実感を覚える。そんな思いとはほど遠く、彼女はゆったりと縦になったり横になったりしながら進んでいる。そして何か考え事をするように止まり、辺りを見渡す。遠くを見つめながら思いにふけっているのか、無の境地なのか。緊張感を感じさせず、ただ静かにぶら下がっている人を見上げるのは不思議な感覚だ。彼女にとって空中散歩は地面を歩くことと同じことなのだろうか。そして何かをためらうかのようにパイプを掴もうとした手が引き戻され、そしてまたゆっくりと伸びる。ゆったりと、でも確実に舞台に向かっている。時を刻む赤い数字が20分を過ぎたことを表した頃、中央に置いてあった靴の上で止まり、ゆっくりと足を入れる。緊張感がフッと緩む。 現実に戻った彼女はスタスタと歩いて客に近寄り、引力の話を唐突に始めた。「引力のない月では、金槌と鳥の羽を同じ高さから落とすと同時に落ちるんですよ。私たちは意識していませんが、身体は引力で地球軸に支えられていると同時に宇宙にも引っ張られていて、お互いに引き合う力の中にいるんです」そして心拍数の話。「自転車競技の選手は1分間に30回、クジラは20回なんです」彼女の話を聞いていると、空中芸はあたかも宇宙の法則に従っていて、とても自然なことのように思えてくる。一通り講義が終わるとドアから出て行ってしまった。するとあちこちから若い女性が出てきて、ひとしきりハウスミュージックで身体をくねらせた後、棒にぶら下がり始めた。まだ若いアクロバッターたちのようで、リハーサルのように棒に飛び上がってはアクロバットをして降りてくる。モリアが指導者となって若手を育てている感じだ。

もっとモリアの演技が見たかったけれど、これから伸びていく若い世代を見ながら、ヌーヴォーシルクはこれからどんどん変わっていくのだろうなと、明るい予感が嬉しい。この作品は3月31日から4月4日までパリの104/ソンキャトルでも上演される。なお、コンテンポラリーダンスとヌーヴォーシルクを助成するBNP PARISBAS銀行基金からその活動を認められ、クロエ・モリアは2013年から3年間にわたる助成金を受けている。(2月6日Le Merlan scène national à Marseille アートシルク・ビエンナーレ)

ⒸBenoit Pelletier

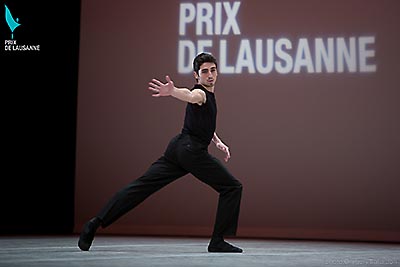

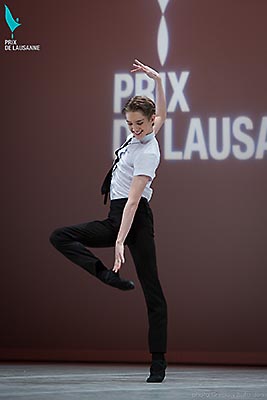

2月1日から7日までローザンヌで行われたコンクール。20名のファイナリストの中から、6名がスカラシップ賞を受賞し、日本人ではリスボン国立芸術学院舞踊学校/アクリ堀本バレエアカデミー所属の伊藤充(17歳)と、モナコ王立グレースバレエアカデミー/水野弘子バレエ学園所属の金原里奈(17歳)が選ばれた。惜しくも賞を逃した速見渉悟(18歳)はジョン・クランコ・バレエスクール所属で、3人ともヨーロッパで研修中。 審査は踊るだけでなく、滞在中の練習時での教師や振付家によるアドバイスを取り込み、いかに作品を理解して踊りこなすかという過程も重視されたようで、特にこの点において日本人ダンサーが評価されたという。柔軟な身体と思考を持った若き才能達の、今後の活躍が早くも楽しみになる。

受賞結果は以下の通り

ローザンヌ・スカラシップ賞

第1位 ハリソン・リー(オーストラリア)

第2位 ジスー・パク(韓国)

第3位 伊藤充(日本)

第4位 ミゲル・ピネーロ(ポルトガル)

第5位 金原里奈(日本)

第6位 ジュリアン・マッケイ(アメリカ合衆国)

コンテンポラリー賞

ミゲル・ピネーロ(ポルトガル)

観客賞

ルー・スピシュテック

ベストスイス賞

ルー・スピシュテック

ハリソン・リー Photo:Gregory Batardon

ジスー・パク Photo:Gregory Batardon

伊藤充 Photo:Gregory Batardon

ミゲル・ピネーロ Photo:Gregory Batardon

金原里奈 Photo:Gregory Batardon

ジュリアン・マッケイ Photo:Gregory Batardon

ルー・スピシュテック Photo:Gregory Batardon

公演予告

映像とダンスのコラボレーションで人気の高いジョゼ・モンタルヴォの最新作「アサ・ニシ・マサ~魔法の呪文」がゴールデンウイークに東京上陸。子供はもちろんのこと、大人もバッチリ楽しめる。(私も元が取れる以上に楽しんできましたっ!)

「アサニシマサ」とはなんぞやって? フェリーニの映画「8½」に出てくる子供達が唱える呪文で、Sを取るとア・ニ・マとなる言葉遊びがもとだそうだ。だから、決して「朝・西・昌」でも「朝にします」が訛ったものでもありません。ちなみにフランス語では、母音に挟まれた子音は濁るので、公演中に出演者が「アザ・ニジ・マザ!」と叫んでも??? と思わないように。とにかく日頃のストレスを忘れて楽しめること間違いなし! さて、最初の映像に出てくるフクロウのうち、実際に撮影されたのは一体何羽でしょうか。

「アサニシマサ~魔法の呪文」が東京芸術劇場シアターウエストで、一方のシアターイーストではヌーヴォーシルクのクレール・リュファン「眠れない・・・」が上演される。演劇だけど演劇じゃなくて、ダンスだけどダンスでもなくて、でもポエムがあって夢の中を旅させてくれる。

TACT/FEST(大阪国際児童青少年アートフェスティバル)主催で、入場料が良心的なのが嬉しい。1日で2本見られます。

5月3~6日 大人税込2500円 子供高校生以下500円

2本セット大人4000円 前売り開始は3月7日

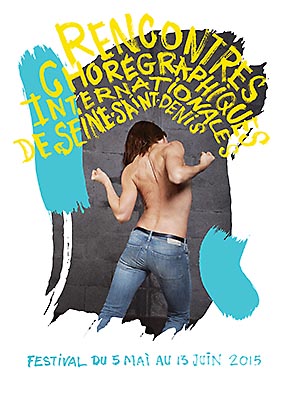

5月5日から6月13日までパリ郊外の93県の10劇場で行われるフェスティバル。15カ国から25団体が参加して、そのうち12本の新作が発表される。若手のためのダンス市場とも言われているので、今年はどんな新しい才能に出会えるかが楽しみだ。

日本からは、高橋もとの「希望がどうとか」を6月1日から3日まで上演。久々に日本からの参加があるのは嬉しい。

http://www.rencontreschoregraphiques.com/accueil/a-la-une/prochaine-edition-du-festival

高橋もと Ⓒmanaho kaneko

100パーセント、バンジャマン・ミルピエ新監督による2015年9月から2016年7月までのプログラムが発表された。

9月24日:オープニングガラは恒例のデフィレの後、バンジャマン・ミルピエの新作とジョージ・バランシンの「テーマとバリエーション」

9月25日から11日まで12公演:*ボリス・シャルマッツ新作「20世紀のための20人のダンサーたち」

ガルニエ宮の公共スペースを使っての公演。つまり、エントランスホールや図書館などで20人のダンサーたちが20世紀のダンスを踊る。1時間半の公演中、観客は自由に場所を移動しながら見る形になる。料金はなんとたったの15ユーロ!

9月25日から11日まで12公演:*ジェローム・ロビンス「Opus19/The Dreamer」バンジャマン・ミルピエの新作、ジョージ・バランシン「テーマとバリエーション」

シャルマッツの公演後、同じくガルニエ宮で始まるので、日によっては2つの公演を見ることも可能。なお、ジェローム・ロビンス「Opus19/The Dreamer」がレパートリーに入る。

10月22日から11月8日まで14公演:*アンヌ・テレサ・ドゥ・ケールスマケル「Quator n°4」「Die Grosse Fuge/大フーガ」「Verklärte Nacht/清められた夜」

バルトーク、ベートーベン、シェーンベルグを使った3作品がレパートリーに入る。

11月17日から12月31日まで23公演:ヌレエフ版「ラ・バヤデール」

12月3日から31日まで17公演:*クリストファ・ウイールドン「ポリフォニア」、ウエイン・マクレガー新作、ピナ・バウシュ「春の祭典」

ウエイン・マックレガーがピエール・ブーレーズの曲を使った新作を作ることから、ブーレーズへ敬意を表してと題された公演。クリストファ・ウイールドン「ポリフォニア」がレパートリーに入る。

12月5、13、20日4公演:オペラ座バレエ学校デモンストレーション

1月5日から9日まで6公演:バットシェバ・ダンスカンパニー「スリー」(ゲストカンパニー)

2月5日から20日まで14公演:ジェローム・ベル新作、ジェローム・ロビンス「ゴールドベルク変奏曲」

同じジェロームでも、ベルとロビンスを並べたとは!ジョークかと思った…。2004年に「ヴェロニク・ドワノー」で賛否両論を呼んだベルの奇抜なアイディアがあるかも。なお、「ゴールドベルク変奏曲」がレパートリーに。

2月26日から3月6日まで9公演:ローザス/アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル新作「Work/travail/Arbeid」(ゲストカンパニー)

エクスポジション形式の作品で、11時から21時までという10時間の作品がポンピドーセンターのギャラリーSUDで上演される。2013年に発表された「Vortex」がベースで、1時間ごとにダンサーとミュージシャンがシーンを変えてコラボする。

3月9日から4月1日まで12公演:*「イオランタ」+「くるみ割り人形」

チャイコフスキー作曲のオペラとバレエが一夜にして見られる。しかも「くるみ割り人形」は、マリウス・プティパ版をベースにするものの、クララの夢の世界はシディ・ラルビ・シェルカウイ、エドゥアール・ロック、バンジャマン・ミルピエ、アーサー・ピタ、リアム・スカーレットが担当するという。ドミトリ・チェルニャコフ演出の新解釈が楽しみ。

3月19日から4月16日まで15公演:ヌレエフ版「ロミオとジュリエット」

3月24日から4月5日まで6公演:*アレクセイ・ラトマンスキー「7つのソナタ」、ジョージ・バランシン「デュオ・コンチェルタント」、ジェローム・ロビンス「アザー・ダンシズ」、ジュスティン・ペック「In Creases」

「7つのソナタ」、「デュオ・コンチェルタント」、「In Creases」がレパートリーに入る。

4月14日から18日まで4公演:オペラ座バレエ学校公演

4月25日から5月3日まで8公演:マギー・マラン「Les applaudissements ne se mangent pas」

まさかのマギー・マラン。動きがある作品だけれど、コンセプチュアル系なので、これをどうこなすか。

5月28日から6月14日まで13公演:*パトリス・バール版「ジゼル」

6月21日から25日まで5公演:イングリッシュ・ナショナルバレエ団「ル・コルセール」(ゲストカンパニー)

タマラ・ロホ率いるENB。

7月2日から7月14日まで8公演:ジュスティン・ペック新作+ジョージ・バランシン「ブラームス=シェーンベルク・カルテット」

二度目に登場するジュスティン・ペック。ミルピエのお気に入りのようで、LAダンスプロジェクトでも作品を出している。バリバリのアメリカ味の若手振付家。彼が建国記念日の公演を飾るとは…。「ブラームス=シェーンベルク・カルテット」はレパートリーに入る。

7月4日から16日まで11公演:ウイリアム・フォーサイス新作+「アプロキシマート・ソナタ/Approximate Sonate」、「Of any if and」

シーズン最後を飾るのは、フォーサイス。「Approximate Sonate」は新バージョンで、そして1995年にフランクフルト・バレエ団に振り付けられた「Of any if and」がレパートリーに。

以上がバレエのプログラム。

ミルピエ好みのアメリカ的な色合いが濃く、パリのテアトル・ド・ラ・ヴィルとNYCBを合わせたようなプログラムという印象を受けた。フランス生まれといえど、メンタリティーはアメリカ人、しかも古典作品を踊ったことがないので少なからず予想されたことだが、古典の一夜物を見たい人には少し寂しい。また、オペラ座以外の劇場で定期的に作品を発表している振付家が選ばれていることと、他のバレエ団でも踊られている作品がレパートリーになることで、オペラ座独自の雰囲気が薄らいでいるように感じた。ただ、フォーサイスが定期的に指導にくるという話もあり、今後フォーサイスの新作が発表されるのではないかと期待する。

また、音楽芸術監督のフィリップ・ジョルダンがミルピエの就任を歓迎しているような印象を受けたので、彼がバレエ作品のタクトを振ることがあるかもしれないし、将来音楽部門との関係が濃くなる可能性もあり得る。これから大きく変わろうとしているオペラ座、ミルピエの新風が吉と出るか凶と出るか、それは数年先にしかわからない。

Stéphane Lissner, Philippe Jordan et Benjamin Millepied ⒸElisa Haberer / Opéra national de Paris

さらに、驚きの新システムが登場する。オペラ座が特定した13の演目に限り、28歳以下は初日前の特定日に10ユーロで見られるというもの。オペラ座は高くて見に行けない若者たちのために、BNPパリバ銀行基金がメセナとなって新しく始める。ここでは*印をつけた。公演日は初日の前日か数日前。詳細は5月にオペラ座のホームページで発表される。 (注)上記の公演日程と公演数には28歳以下の特別料金公演は含まず、一般入場のみを表示した。

また、一般向けの公演では、料金と開演時間が日によって変わるので、事前に確認することを勧める。

なお、子供向けの公演JUNE PUBLICは、例年通り9月に発表されるので、これもホームページで確認したい。新しい試みは、4歳~6歳対象のオペラ作品。大人にも難しいと言われがちなオペラを、幼稚園の子供達がどのように受け止めるのか。大人の私も是非トライしてみたい。芸術を子供達に体験させる情操教育は、公演鑑賞だけでなく、アトリエという形でも行われているので、興味のある方はホームページで。

http://saison15-16.operadeparis.fr

|