初日に73歳の誕生日を迎え、これがおそらく最後のマーラー作品への振り付けになると言うノイマイヤー。多くのマーラー作品を手がけてきたが、その集大成として作り上げたのがパリ・オペラ座から委託された「大地の歌」。1908年に作られた曲は、6楽章からなり、テノールとアルトの歌手が交互に歌う形式で、歌詞は中国の李白などの詩を基にしている。ノイマイヤーはマーラーの心に入るべくこの作品を舞踊化した。

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

草原を連想させる緑の台の上に横たわる男は、迷い、憂い、怯え、求める。そしてその後ろにすっと現れたもうひとりの男は分身だろう。厳しくも愛情を込めて若者を見守る。若者にそっと寄り添う女性は、マーラーの死んだ娘か精霊か。静かに現れた女が運んできた杯を勧められるままに飲み干した若者に新たな息吹が宿る。このプロローグはノイマイヤーが新たに付け加えたシーンで、第6楽章のピアノと歌の録音版を使うことによって、その後に続くオーケストラと歌手の生演奏による第1楽章からの流れを際立たせるものとなった。

テノールとバリトンの男性歌手が交互に上手と下手で歌う構成で、曲に合わせて流れるようなムーブメントと対照的に、すり足や会釈、椀など、歌詞の下地となった唐詩を連想する東洋的なイメージを無音で見せ、ノイマイヤーが歌詞を細かく分析したこともうかがえる。

レティシア・ピュジョルとマチュー・ガニオ

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

今回異なるキャストを連日で見ることができたのは幸運だった。3月6日にマチュー・ガニオ、カール・パケット、レティシア・ピュジョル、歌手はテノールがブルクハード・フリッツ、アルトがポール・アルミン・エーデルマン、翌日がファビアン・レヴィオン、オードリック・ベザール、ノルウェン・ダニエル、ニコライ・シュコフ(テノール)、オデュール・ジョンソン(バリトン)だった。出演者によってこうも印象が変わるものかと改めて思った。

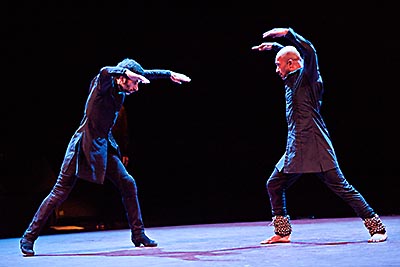

マチュー・ガニオとカール・パケット

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

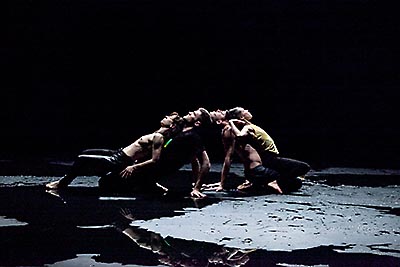

青年役に予定されていたエルヴェ・モローが怪我で降板したのは残念だったが、マチュー・ガニオが迷いながらも自然の恵みの偉大さと強さに支えられながら成長していく若者の心情を見事に表現していた。分身役とも見えるカール・パケットは、ガニオを優しく見守りながら、時に躊躇する背中を強く押すような父親的な雰囲気だった。これに対して、ファビアン・レヴィオンとオードリック・ベザールのコンビは、ガニオとパケットの域までは至らなかった。幻想の中の女性として登場したピュジョルが恋人のように寄り添うのに対して、ダニエルは精霊のようで人間味がない分神秘的で、特にラストのシルエットで漂うように踊るシーンでは、永遠の心の旅へ羽ばたいていく2人の姿に宇宙的規模の広がりを感じた。

他では、セウン・パクとレオノール・ボーラックが広がりのある踊りを見せ、特にボーラックの踊りが日に日に洗練されていくように感じた。

ノルウェン・ダニエル

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

悩める若者の心情が浮かび上がり、そこにマーラーとノイマイヤーの姿が重なる。まるでこの作品が2人の分身であるかのよう。月の満ち欠けから時の流れを連想させるホリゾントのくり抜かれた円形のオブジェ、大地を表す緑の台、そしてそれらを遠慮がちに映し出す天井の大きな鏡。シンプルだが非常に奥深い演出効果をもたらしたこれらの美術と照明、そして衣装はすべてノイマイヤーによるもので、まさに彼が全身全霊を込めて作った作品といえよう。(3月6、7日オペラ座ガルニエ宮)

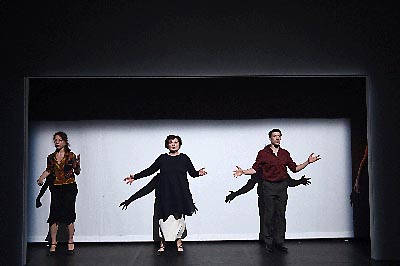

ファビアン・レヴィオンとオードリック・ベザール

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

開場時からポップな音楽が鳴り響いていてなかなかいい雰囲気。字幕スーパーに「実はここでの日本現代演劇の上演は寺山修司作品以来33年ぶりです」の文字。改めて今回の公演の凄さに浮き立つも、フランス語の字幕を見てがっかり。「日本の演劇の上演は33年ぶりです」の簡単なフランス語。ちょっとシンプルすぎないか?

驚くほどの勢いで流れ混んできた一団の、機関銃攻撃とも思われるほどの矢継ぎ早のセリフの渦に度肝を抜かれたフランス人。案の定字幕は追いつかないし、位置が悪いので、字幕を読んでいれば舞台が見えず。言葉は理解できなくても、動きの多さと活発なセリフに高揚感が漂う客席。

ひらひらと上から落ちてきた紙が寺山修司未完の作品の原稿だという野田秀子を演じる野田秀樹は、修学旅行生を率いる劇場内ガイド、そのガイドの彼氏の演出家、そして青森訛りの赤い背広に白いズボンの怪しい男の3役をこなす。ふ~ややこしい。そこにエッグという謎の競技に命をかける集団が登場するが、種明かしがないもったいぶった演出に、次はどうなるのかと気が逸る。そして背景を理解しようとフル回転する観客の脳みそをさらに混乱に陥らせるべく、時代はタイムスリップする。2015年が1960年になり、気がつけば1940年。物欲、支配欲、エゴが絡み、作り出されるアイドル、政略結婚と、社会問題国際問題が次々と露わになる。人の気持ちは踏みにじられ、力のあるものが支配していくのは、世界共通、どの時代にもあったこと。戦争やオリンピックを利用してのし上がる人たち。プロパガンダ、民族浄化、人体実験。将来のない子供は騙されて殺される。臭いものには蓋をしたいけれど、過去は消えない。

噂に聞いていたほど話はややこしくないように感じたのは、演出の練り直しが成功したからだろう。日本を背景にしているとはいえ、これは世界に共通する問題を語っている。しかし、それがどこまでフランス人に伝わったのかが疑問。まずは言葉の問題。字幕スーパーの位置が高くて、読んでいると舞台が見えないし、あまりの言葉の多さに字幕がついていかないから、大雑把。それに言葉遊びが伝わらない。一期一会=イチゴイチエで、イチゴは苺だからストロベリー。この三段論法がわかるはずもなく、せめてプログラムに書かれていればよかったのにと悔やまれるが、ディレクター曰く、日本側から提出されたものを訳しただけとのこと。それでも日本人がこんなにジョークが好きだとは知らなかった、と日本語を全く理解しない友人は言うけれど、やっぱり皮肉や風刺たっぷりのジョークは理解されるべきだと思う。ここに言葉を主体とした演劇の海外上演の難しさを実感。ただ、救いは映像のナレーションがフランス語だったこと。セリフが理解できず動きだけを追うことに疲れたフランス人の脳みそが、一気に溶けていくのが感じられた。また、2時間40分という長さは、作品自体を長いとは思わなかったが、公演後に夕食をとる習慣のフランス人にはきつかった。11時終了ではレストランはラストオーダーを取り終わっている。1時間早く始まってくれたらよかったのに、とこれも友人談。

劇場側は今回の公演の成功を大変に喜んでいて、次回も野田作品の上演を企画しているとか。その時は、さらなる環境の改善をして、野田演劇の本質が十分に伝わる事を期待したい。(2015年3月4日シャイヨー宮劇場)

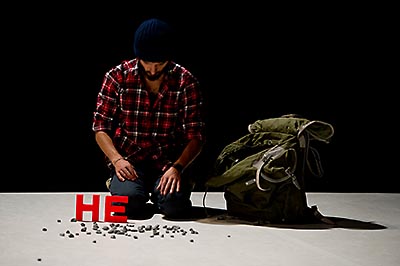

スポットに浮かび上がったのはうずくまった人。ひなが孵るようにピクピクと動き始めたら、足が出て、羽ができて立ち上がった。初めて見る世界は珍しくもあり、恐ろしくもある。キョロキョロと辺りを見回し、よちよち歩く。そんな仲間がゾロゾロと出てきて、類は友とばかりにひとかたまり。プチプチと雑音のように聞こえていた音がリズミカルになり、ひよこの群れのような塊は、飛び出したひとりの後を追いかけたり、回したり、押したりはみ出したり。人を渡り鳥に例えたというが、鳥も人も割り込み方は同じ。正面がダメならお尻から。

気持ちが良いほどフィジカルでコミカルな振り付けにぐいぐいと引き込まれていく。個人が集団になるといきなり性格が変わる人、周りに乗せられて真似してみるけれど、いざとなったら怖気付く人、自分の経験に重ねながら笑ったり同情したり。水をまいて滑りながら踊る作品はたくさんあるけれど、一味違う。この微妙な違いは、料理で言えばコクとうまみ。この独特のセンスが気にいった。(3月6日パリCND)

ⒸBen Philippi

ガタイのでかい男の上で、女が逆立ちをしたり、宙返りをするアクロバットを見たことはあったが、それはあくまでサーカスや大道芸で、このようにテクニックが作品の中に組み込まれて、物語性を帯びているものは初めてだった。

長座姿勢の男の足の上にだらりと横たわる女。完全弛緩状態の女は実物大の人形のようで、その身体をもてあそびながら客入れを見ている男。手や足首を振ったり転がしているうちに、くるりと首の周りを一周させる。え? 女の体が男の首の周りを回った? あんな大きなものが? 目を疑うけれど本当だ。女を立たせるも、だらりとしてダメ。やがて深い眠りから徐々に醒めてきたのか、女が少しずつ意志を持ち始めた。意識が戻れば、駆け引きが始まる。「そんなことじゃなくて、こんなことできる?」と挑発する女。客席にまで飛び込んでしまうような勢いの動きに、最前列の人は思わず身体をよける。でも、客の上に落ちる直前で身体は止まるところがミソ。男の上に乗った女は、逆立ちをし、宙返りをし、右肩から左肩へとジャンプし、背中に飛び降りる。激しいアクロバットの連続の後に、今度は男が倒れて弛緩状態。立場が逆になったけれど、小柄な女に男を持ち上げることはできず、その無謀な努力がかわいい。やがて復活した男と目を見張るようなアクロバットをして、崩れるように倒れて終わった。30分といえど見応え十分の作品で、技術一辺倒にならないアクロバットの今後の発展が楽しみだ。(3月12日パリCND)

ⒸSileks

オペラ座バレエ団のキャストの直前変更はよくあることで、エミール・コゼットとステファン・ビュリヨンの第一キャストが降板して、ルドミラ・パリエロとマチアス・エイマンコンビが唯一エトワール同士の第一キャストとなった。エトワールに一番近いと噂されるローラ・エケとも思ったが、昨年の昇進試験で競り合ったエロイーズ・ブルドンを見ることに。運良く予定通りの出演だったが、会場で出演表を見て驚いた。エトワールはジョシュア・オファルトしかいない…。プルミエールもいなくて、スジェとコリフェのみの出演。ミルピエ新監督がいくら若手を応援していると言っても、開けて2日目のキャストがこれとはあんまりではないかと不安になったが、結果的には白鳥/黒鳥のブルドン、王子のオファルト、そしてロットバルトのフローリモンド・ロリューの心に迫る演技に高揚した一夜となった。

ジョシュアは見せ場を作る派手なダンサーではないが、オペラ座にふさわしい気品を持ち、空間の使い方がうまい。1幕の城の人々は、若々しいがエレガントさに欠けているのが気になっていたので、彼の登場でやっとオペラ座らしい雰囲気になった感がある。ジョジュアのエレガントさ、そしてピルエットの3回転目あたりから身体がどんどん引き上がり、止まることなしに伸びていく美しさに息を飲む。さすがエトワールの貫禄!

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

一方、ブルドンのオデットは、腕と首の動きがまさに白鳥そのもの。控えめで清楚な上に、音が足りなく感じるほど伸びがあり、抜群の安定感で魅了する。バランスをとることを見せ場にして盛り上げるダンサーがいるが、彼女は作品の流れを壊さずに、最大限まで引き伸ばしたところで次の動きに入る。このニュアンスが素晴らしかった。黒鳥も強さがあり王子をたぶらかす演技は悪くはなかったが、ロットバルトと企みを交わすような演技があればもっと3人の関係がはっきりしたのではないかと思う。グランフェッテも見事に決まり、堂々たる舞台。一方ロットバルト役のロリューは、不吉な事件を予感させる演技に徹した1幕での気持ちが、3幕のソロで一気に吐き出された感じだった。細身の身体できりりとした踊りが、その冷酷な性格を的確に表し、従順な王子をさらりと、でも威圧的に催促して結婚を誓わせてしまう。この知能犯的な演技がいい。

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

コールドのダンサーたちは若さにあふれるが、エレガントさに欠けるように思ったのと、期待したオニール・八菜やジェルマン・ルーヴェが精彩に欠けたのが残念だった。

(3月14日オペラ座バスティーユ)

なお、この後の23日に行われた公演で、白鳥/黒鳥を踊ったローラ・エケがエトワールに任命された。

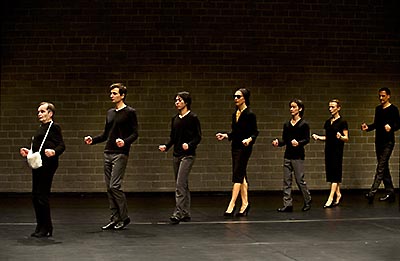

歌曲を使った作品を作ってみたかったというルブラン。長年の構想が3枚の完成された絵画となって舞台に表れた。黒い礼服に身を包んだ人たちは、ひとところに集まり、画面に収まるようにポーズをとる。くるりと向きを変えて別の場所に移動し、そこでまたポーズ。ポーズとポーズの間に織り込まれる激しい感情から、その絵画に込められた情景が浮かび上がる。1枚の絵画に収まる人々の穏やかな表情の陰に潜む思惑。抑制された感情が吐き出され、悲しみと恐怖と狂気が入り乱れる。

2枚目の絵画は、ピアノとテノールの生演奏とともに人々の日常が描かれる。背中を丸めてそろそろと、しかし一歩一歩を踏みしめるように歩く孤独な男と対照的なカップル。若さゆえの恋を楽しむ2人、そして街ゆく夫人。時は流れ人も流れる。その消えゆくものを悲しむかのように、歌手とピアニストは顔を覆う。

そして最後の絵画は、目の覚めるようなブルーのレオタードに身を包んだダンサーたちが、方向を変え少しずつ動きをずらしながら歩き続ける。淡々としたマスゲーム的な動きに個人と集団が見えてくる。しかし、結局人は一人であり、孤独なのだ。そのことが再び現れた男のラストで思い知らされる。

昨年のアヴィニヨンフェスティバルが初演だったが、あいにく雨のため、最初の30分ほどを見ただけだった。作品とは、最後まで見て初めてわかるものだとつくづく思った。(3月18日クレルモン・フェラン La Comédie 劇場)

ⒸFrédéric Iovino

2008年初演だが、この作品もアヴィニヨンでは雨天中止で見られず、その後も逃していたので、こうして再演ツアーをしてくれるのはありがたい。劇場のディレクターに感謝。

盤に向き合う2人の打つ手が舞う。実はそれは盤の上の小さな箱を動かしていて、それが舞台に並ぶ木の箱を示唆するものだということに気がついた。盤の上の模型が動かされると、舞台の等身大の箱がその通りの形に移動する。まさか、という移動もある。中に人が入ったままドミノ倒しのように箱が倒れていったり、あっという間に4段重ねになったり、縦に並んだり。そして気がつけばその上に人が乗っている。少林拳の達人たちが忍者の如く軽々と飛び交い、驚くような勢いで動き回り、映画を見ているような演出にあっけにとられる。

この21人の武道家の中のたったひとりの西洋人。容姿も文化も異なる中で、戸惑いながらも挑み、混ざろうとする。しかしそれは所詮無理なこと。シェルカウイはこの作品で、西洋と東洋の文化と思想の違いを打ち出したかったのだと思う。真似をしても本物にはなりきれない。それは生まれたときから身体に染み込んだ文化の基礎が違うから。対抗するのではなくて、それぞれの文化を知り、しかし決してその本質に土足で踏み込まずに敬うことの賢明さを感じた。近年の作品で箱が使われることが多いように思うが、その最初となったのがこの作品なのではないだろうか。それは、家、部屋、社会という囲まれた世界に生きる私たちを表しているようだ。そしてこの大きさの箱は棺桶のサイズでもある。(3月28日クレルモン・フェランLa Comédie 劇場)

ⒸHugo Glendinning

天井の低い黒い枠に囲まれたふたつの部屋。内部は防音壁のような白い壁。配られたイヤホーンをつける。劇場全体に流れるぼわーんとした音と、イヤホーンから聞こえるプチプチという雑音が交差する。もごもごと黒い塊がふたつ、正面の枠を舐めるように乗り越えて部屋に入っていった。長いマントに大きなつばの帽子の黒ずくめの2人の顔は見えず、双子のように同じ動きをしたり、鏡のように左右対象になったり。傍に移動してするすると黒い服が吸い込まれたら、今度は白装束に変身。照明の変化で身体も部屋もが赤や緑となると、現像されたフイルムの一コマを見ている感じだ。宙に浮かんだ大きな玉に触れることなく移動させて、いつの間にか黒い球になって降りてきたオブジェの前に佇む2人は別世界の人。長い棒の先端が壁の中に入り、彼女たちも壁に消えていく。倒れた壁の向こうに白く浮かぶものがすーっと横に流れて消えるのは、幽霊を見ているよう。

バーチャルな世界は、振り付けもそうだが、会場全体に流れる音と、イヤホーンからしか聞こえない微妙な電子音が効果的に使われていて、どこか本物、どこか偽物的なところが面白い。(3月7日アベス劇場)

ⒸMarc Domage

世の中には天から二物を与えられた人がいるものだ。振付家のオーレリアン・リシャールはプロの音楽家というもうひとつの顔を持つ。ピアノのコンクールで優勝し、パリ・オペラ座やシャトレ劇場での歌唱部門のチーフだったという。それだけのことはあって、音楽溢れるダンス作品だった。2台のおもちゃのピアノの音のあとは、本物のグランドピアノの生演奏。そして歌声。生の音楽を体験すると身体が喜んでいるのを感じる。その心地よさをぞくっとさせるのがゾンビたち。黒づくめの衣装にうっすら白塗りの顔、だんだんと浮き上がる骨格。今宵は死者たちの祭典か。黒い幕が上下して場面は素早く変わっていく。フレンチカンカンやワルツを踊って盛り上がる人、バレエをする人、その一方で、空を見つめながら規則的で早い腕の動きをする男達から体温は感じられない。クラウス・ノミを彷彿させるこの一風変わったアーティスト、もう少し追いかけてみようかな。(3月12日パリCND)

ⒸThomas Adam - Garnung et Maxime Michel

在外研修でパリに滞在する坂田守と長谷川まいこ。研修先のスタジオハーモニックで出会ったナタリー・ピュブリエを師と仰ぎ、そのメソードを吸収しながら精力的に活動していると聞いて見に行った。

ナタリー・ピュブリエ自作自演で賞を取ったという2001年に作られた「Zoon」を坂田守と長谷川まいこが日替わりで踊る。私が見たのは長谷川まいこの日だった。13世紀の石の壁一面に映し出されるミクロの世界。その前で大きく背中の開いたドレス風の衣装を着てうずくまる長谷川。低い位置からゆっくりと動き出すのは、眠っていたものが目を覚ましたよう。徐々に動きが早くなり、後ろの画像に呼応して、機敏な動作に移る。意思を持っているのかいないのか、バクテリアや細胞は時に秩序をもって動いている。繰り返される動きと過ぎ去っていく動き。動きが止まった瞬間に肌から流れ出す映像にはないもの。

長谷川まいこは身体の利くダンサーだ。シャープさとしなやかさをうまく対比させながら空間を支配していく。私が見た翌日は同じ振り付けを坂田守が踊るという。日替わりにせず、一夜に並べて2人の対比を見せたほうが面白かったのではないだろうか。

次は、ピュブリエ振り付けの新作「蝶」が佐藤圭子によって踊られた。壁にもたれて不安定に揺れ、それを増幅するかのように揺れる照明。短い命の終わりを知り、それでも必死に生きようとする蝶。綱渡りをするようにゆっくりと進む姿に、人生を重ね合わせているかのようだった。

この儚さと正反対だったのが、ジャン・ゴーダン振り付け、ピュブリエ出演の「L’Etrangère」。儚さも持つが、強い存在でもある女性。心の不安は震える足が証明している。しかし、一度腹を据えたら女はここまで強くなれるのかもしれない。バックに流れるのは、アラブの歌姫。間奏が入るたびに熱狂的な男たちの歓声が渦を巻く。絶大的なスター歌手は男たちのあこがれであり、希望であり、セックスシンボルでもある。その期待に応えて女は服を脱ぐように心の覆いを脱ぎ去り、解放され、自由になっていく姿が描かれる。演劇的な作品だったけれど、その仕草からピュブリエのコンテンポラリーダンサーとしての素質は容易に想像できる。次回は是非、踊る彼女を見てみたい。

なお、以上の3作品は今年末に東京と大阪で再演される予定だ。

「エトランジェール」ⒸPatrick Berger

パリ東側に隣接するヴァル・ド・マルヌ県にあるCDCラ・ブリケットリー主催のダンスビエンナーレが3月5日から4月3日まで行われた。郊外だけれどメトロで行かれないところはシャトレ広場から無料送迎バスが出るので安心して行けるのが嬉しい。

まさかあれだけ大きなコンテナが細切れになって形を変えるとは思わなかった。

バーンという激しい音の後にグイーンという機械音。コンテナの一部がゆっくりと浮き上がり、その中に逆さまになったノロが見えた。コンテナの逆三角形の部分が上に開いて上に乗っかり、春の日差しを受けて散歩をするようにコンテナの上を歩くノロ。中央のえぐれた部分に張られたワイヤーを伝わる姿は、空に浮いているかのよう。左側の部分が動いてL字型になったコンテナの側面をロッククライミングするかのようによじ登る。風になびく黒髪が女性らしさを見せるのと対照的に、斧でコンテナを叩き出す。ゴーンという重く鋭い音に続くのは「犬のおまわりさん」のハミング。このギャップ、このメロディーが微笑ましい。と、今度はL字型の部分が三角部分を引っ張って下りてきて、三角帽子型に。紙が折れるのならわかるけれど、コンテナがこれだけ形を変えられるとは!

サチエ・ノロは日仏ハーフ。犬のおまわりさんをハミングしたので日仏ハーフのバイア・バルー。頑張れニッポン。(3月7日Mairie d’Ivry市庁舎裏)

どこかちょっと間の抜けたような作風で人気のあるカンパニーの新作は、やっぱり面白かった。人生をよくするための研究者たちの会合は、ほっぺたにチュッチュのフランス式挨拶で始まる。無意識でやっている習慣をこうして改めて見せつけられて失笑するフランス人。なかなか鋭いところをついた始まりだ。今度は生活を良くするための質疑応答。フランス人の理路整然としたディスカッションにはいつも感心するが、理論と現実は必ずしも一致するわけではなく、会話だけがぐるぐる回る。そしてその解決策のない会話にイライラして興奮し、ジェスチャーがどんどん大きくなる男。こういう人を時々見かける。本人は必死だけれど、はたから見れば漫才。次の会話も堂々巡りで、このままじゃあ絶対に解決策は見当たらない。議論好きのフランス人ならではの終わりのない会話が続く。全体が見えずに小さなことにやたらとこだわって興奮したり盛り上がったり。その興奮がなぜか男女の営みになったりして、あちこちで絡み合っている。フランス人を皮肉っているとしか思えなかったけれど、他人にどう映ろうが本人幸せなら、それでいいんじゃない? 人生ってそんなものかも。「幸せって何? で、あなたは幸せ?」と聞かれたら、あなたはなんと答える?(3月13日Théâtre Gérard Philippe de Champigny-sur-Marne)

ⒸBrigitte Eymann

夜の工事現場に現れた黒い影。素早いやり取りの後、カバンを受け取った男は辺りを気にしながら中のものを取り出す。出てきたものはアコーディオンだった。薄暗い街灯の下で奏でる曲に男女のシルエットが浮かび上がる。そこになだれ込んだ男との格闘劇。男の額に取り付けられた小型カメラからの映像は迫力たっぷり。そっと入ってきた白いワンピースの女はピストルを放ち、サイレンが鳴り響く。エキサイティングな始まりに期待したが、その後が中途半端だった。パロディのようでいて真面目。オチが明快に見えてこないからかもしれない。タンゴ、コンテンポラリー、ヒップホップとバラエティに富んだ見せ場はあるものの、全体の流れが見えてこなかった。アコーディオン、パーカッション、ギターの生演奏は心地よく、ダンサーのレベルも高いのに、いまひとつの突っ込みがなく、意味ありげな装置の変化もなく、さらりと終わってしまったのが残念。(3月11日Auditorium Jean-Pierre Miquel à Vincennes)

ⒸSvetlana Kashaturova

ポール・アンドレ・フォルティエの「30x30」に続き、シモン・クルシェルが踊る夜のパフォーマンス。ビエンナーレの会期中、15の公演の後に劇場の外で行われるソロで、照明は街灯。クルシェルのニュートラルな身体が、シルエットになり、街灯のオレンジ色に照らし出され、様々な色を醸し出す。同じ振り付けなのに、日によって印象が違うから面白い。

ⒸXavier Cumillon

「怪物学の不完全な辞書」と題された作品。会場までの廊下には子供たちが描いた怪物の絵が飾られていて、雰囲気を盛り上げている。「昔々…」と子供のナレーション付きのビデオの始まりに、わくわく。「 家の中にモンスターがいるかも!?」 の後に、もさもさ動いてグワーっと飛び出したのが人食い女。真っ黒い羽の服をまとい、黒い肌からぎょろりと白い目に白い歯。子供が泣き出すほどの迫力だった。髪の毛で顔が見えない3人や、お茶目な唐傘小僧(フランスにも唐傘小僧はいた!)が出てきて期待が膨らんだものの、次のシーンは道化の自転車演技。唐傘小僧が自転車芸を見せてくれたら面白かったのに。先ほどの顔をロングヘアーで隠した3人が、顔を見せてサロンダンスを踊り出せばありきたり。犬の置物から何か飛び出すのかと期待したが、ただ飾られていただけだった。10センチはあろうかと思われる上げ底ヒールを履いた男性は、ナオミ・キャンベルみたいに転んでくれても良かったのだけれど、普通に歩いて終わりだった。もっと面白くなるのになあ。残念。(3月11日La Briqueterie)

ⒸLamarmotaazul GER

リヨンやグルノーブルを中心に繰り広げられている振り付けコンクール、(リ)コネネッサンスの受賞作品が上演された。10年の歴史を持つコンクールで、過去には伊藤郁女も受賞している。

審査員最優秀賞を受賞したのが、マキセンス・レイの「Sous ma peau」。本来は1時間の作品だが、コンクール用に20分の抜粋。椅子に座った3人の全裸の女性は、スポットが点いたり消えたりする中、ゆっくりとポーズを変える。身体の中の一部がゆっくりと崩れ、別の部分が持ち上がる。3人が同じ髪型で、顔がのっぺらぼうというのは人間味を感じさせず、なんとも不気味。レイは、一風変わった作品を作る人で、注目されている振付家のひとりだ。抜粋ではなく、全編をもう一度見てみたい。

アヌー・シトネンは、フィンランド国籍でイギリス在住。観客賞を受賞した「Against the flow」は、3人のダンサーによるもので、男女のカップルの流れを促し、時に逆らうもうひとりの男のトリオ。シュトゥットガルトバレエ団やマッツ・エクのもとで踊った経験ゆえか、流れるような振り付けが綺麗だったが、全編ショパンのピアノ曲だったのが長さを感じさせてしまった。

「Against the flow」ⒸMiikka Heinonen

審査員賞第2位はスイス生まれのタベア・マルタン振り付け「Duet for two dancers」。

背の高い男と背の低い男の漫才のようなダンスが面白い。休憩中から舞台の上で立ち話をしている3人。観客全員が席に着いたところで、ひとりがマイクの前に立ち「 僕はこんなダンスをします。」と言って踊りだす。しばらくしたらもうひとりがマイクの前で「私も同じことをします」で、いきなりもうひとりの男と同じ動きを始めた。先の男とは別の踊りをするのかと予想していた客は見事に裏切られ、笑いが漏れる。真面目に踊っているのだけれど、ボケとツッコミの漫才を見ているよう。綺麗な動き、エキサイティングな動き、不可能な動き、ショーダンスの動きと、観客の期待を裏切るように見せかけながら、目的の方向へちゃんと持っていく構成のうまさ。「ダンスを始めてから、人前でダンスをするとは思わなかった」という2人だけれど、客の反応を即座にキャッチしてアドリブで返す余裕を持っている。出演者3人以上という規定を知りながら、デュエット作品を作り、3人目はアシマネ(予定では振付家本人)がちょいと舞台に立って一言自己紹介して去っていくという知能犯。このふてぶてしさが気に入った。(4月2日 Théâtre Claude Debussy Maison Alfort、Biennale de danse du Val-de-Marne)

「Duet for two dancer」ⒸLaurent Philippe

昨年の昇進試験でプルミエール・ダンスーズに昇進したばかりのローラ・エケが早くもエトワールに任命された。ヌレエフ版「白鳥の湖」初登板の3月23日の演技に対してで、ミルピエ氏のバレエ部門芸術監督就任後、最初のエトワールが誕生した。

昇進試験の課題曲で踊った黒鳥が高評で、その印象冷めやらぬうちの昇格。バレエ団に入団してコリフェ、スジェと順調な道を歩むかと思われたが、怪我などに見舞われ、9年間スジェに甘んじていた。ここ数年間で目をみはるほどの成長を遂げ、勢いに乗った2014年秋にプルミエール・ダンスーズに昇進。その繊細で優雅な踊りは評判高く、おごることなくダンサーとして地道な努力を続け、次期エトワール任命を期待されていた矢先だった。

ⒸAnn Ray / Opéra national de Paris

フランスとシンガポールの交流50周年を記念したフェスティバルが3月末から6月末までフランス各地で催され、美術、映画、演劇、ダンス、音楽などの70ほどのイベントが7都市で行われている。ダンスでは、4月にオレ・カムチャンラの「AKALIKA7」がパリで、6月10日にはトゥールでクリスティーナ・チャンの「Between]が行われるが、注目したいのが福岡アジア文化賞を受賞したオン・ケンセン演出による「リア」だ。リア王をベースにしたダンステアトルで、フランスでは「Lear Dreaming」と題されている。1997年に日本で初演されたのち、世界各国で再演を繰り返している名作。能と京劇をミックスさせ、アジア数カ国の役者がそれぞれの国の言葉で演じる。初演から出演している能の梅若猶彦の演技が高評だ。音楽も伝統音楽から電子音楽までと幅広い。これは6月10から13日までアベス劇場で上演される。

その他、気になるイベントがストリートフード。シンガポールの屋台で出される食事を、エッフェル塔をバックにセーヌ川沿いでどうぞという企画。6月18日から21日の音楽祭の夜まで。これは絶対に楽しそう!

詳しくは、こちら。 http://www.singapour-lefestival.com

Lear Dreaming (2012). Photo by Albert K S Lim. Courtesy of TheatreWorks (S) Ltd.

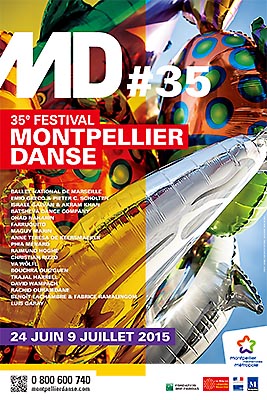

35回目を迎えるフェスティバル・モンペリエ・ダンスが6月24日から7月9日まで開催される。大衆受けする作品から新人発掘、実験的なものまでを総括したプログラムで、今年は12本の新作を援助している。入場料は年会費を払えば割引があり、26歳以下はさらに安く5ユーロからと、国や自治体からの助成金はかなり減らされたにも拘わらす、ダンスのさらなる普及に力を入れている。ここでもコンテンポラリーダンスでは最大のメセナ、BNPパリバ銀行基金が大きく関わっているのはありがたい。

幕開きは、昨年9月にマルセイユバレエ団の芸術監督に就任したエミオ・グレコとピーター・C・ショルテンの新作。アムステルダムで設立したICKアムステルダムとマルセイユバレエ団のコラボレーション作品となる。ローラン・プティによって創設され、マリー=クロード・ピエトラガラ、フレデリック・フラモンとディレクターが代わるごとに大きく色を変えたバレエ団。ここに新しい時代が幕をあける。

男性から女性になったフィア・メナード。長い年月をかけて性転換し、さらに女らしくなった印象を受けたが、元男性から見た女性を描く作品を発表するという。映画「昼顔」(原題はBelle de Jour)にインスピレーションを受け、さらにLes Belle Autos d’Hierという車愛好協会の名前にヒントを得た 新作「Belle d’Hier」。創作に入る前の2年間、5人のダンサーと女であることについて話し合い、日常を素材にしたというが、いつか王子様が助けに来てくれる! なんて事はあり得ないし、なぜ女は男によって救われなくてはいけないのだろうかと問う。ここに新たな女性像が浮かび上がるのかもしれない。

「Belle d’Hier」ⒸJeanLuc Beaujault

パリ公演で大評判となったイスラエル・ガルヴァンとアクラム・カーンの「TOROBAKA」 。このクリエーションにモンペリエ・ダンスも助成している。まだ見ていない方は是非! 絶対お勧め作品です。

モンペリエ・ダンス常連のライムント・ホーゲの新作「カルテット」には、上野天志と石川勇太が出演。

「TOROBAKA」ⒸJeanLouisFernande

「カルテット」ⒸRosa Frank

オハッド・ナハリンも新作「THE BABY, THE BALLERINA AND ME」を発表。アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルの「ゴールデン・アワーズ」はフランスでは初めて屋外で上演される。

その他、ダヴィッド・ヴァンパック、ラシド・ウラムダン、ブノワ・ラシャンブルとファブリス・ラマランゴム、ルイス・ガレイ、ニューヨーカーのトラジャル・ハレルが新作を発表し、マギー・マラン、ヴァ・ウルフルなどの作品が上演される。

「ゴールデン・アワーズ」ⒸAnne Van_Aerschot

マチルド・モニエの後を継いでモンペリエのCCNに本拠地を置いたクリスチャン・リゾは、就任したばかりで落ち着かないため、自身の思いを込めた作品「Sakinan Göze çöp batar」で、来年には新作を発表することが決まっている。

モンペリエ・ダンスは、見るだけではない。日替わりで上演カンパニーによる無料のオープンクラスもあるので、動きやすい服と靴を持参することを忘れずに。

「Sakinan Göze çöp batar」ⒸMarc Domage

詳しくは、こちら。http://www.montpellierdanse.com

若手振付家の登竜門として世界中から注目を浴びたバニョレ国際振り付けコンクール。現在はフェスティバル形式のランコントル・コレグラフィックと名称を変えているが、若手の登竜門であることは確か。ダンスのフェスティバルと言えど、幅広い視野で舞台作品を捉えているので、振り付けのあるダンス作品を期待すると外れることもあるが、別の見方をすれば、ありきたりの作品を上演しないのが特徴なので、全く新しいものに出会える場でもある。開幕は5月5日で、日本人ダンサーとも作品を作っているペリーヌ・ヴァリ、オランダのアン・ファンデン・ボエックで始まる。マーク・トンプキンス、ファニー・ドゥ・シェレ、シンディ・ファン・アカー、リスベット・グルウェーズ、ローラン・シェトゥアンヌなどのすでに名の知れた振付家の他に、日本から高橋もとが選ばれたのが注目されている。

Perrine Valli - Une Femme au soleil ⒸDorothée Thebert

高橋もとⒸmanaho kaneko

詳しくは、こちら。http://www.rencontreschoregraphiques.com

|