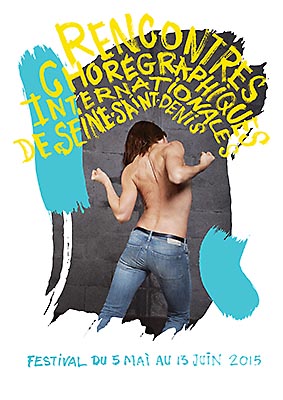

今年のランコントルは5月5日から6月13日まで10劇場で行われ、参加した25団体は新人から中堅まで15ヶ国に及び、12本の新作が発表された。新作のリスクを避ける劇場やフェスティバルが多くなる中、これは画期的なことだし、このフェスティバルでしか見ることのできない団体が多いので、年々ファンが増えているように感じた。そしてまた今年も、踊りとは? 振付とは? 作品とは? と考えさせられるとともに、全公演を見ることはできなかったが、今後を担う若手振付家や世界のダンス界のおおまかな流れを知る機会となった。

一筋の明かりの中を、うつむき加減でゆっくりと歩く男。その手の中で3つの白い玉が生き物のようにくるくると回っている。まるでひそやかな会話をしているかのようだ。突然玉がV字を描いて別の方向に流れ、それを止めるかのように身体を反らせる男。

自分の意思に反して、離れ、落ちていく玉。自分は誰? 何をしている? この玉は誰? 心のつぶやき? もうひちりの自分、それとも恋人? 別れてしまったら? 楽しく人生を過ごすことと、自分が本当に求めるものを探すことは違うのだろうか?

動きを反復させ、暗転でフラッシュバックさせるような構成、スピーディーな動きと、完璧にコントロールされたスローモーションの対比が、出口を見つけられずにいる迷いと移り行く心境を表している。誰もいなくなった舞台に転がったひとつの白い玉。それは別れを意味しているのだろうか。それとも孤独、あるいは自由? このラストが印象的だった。

そして、フレディ・ボヌーの繊細な照明が美しく、作品の奥行きを深めていたのが強く印象に残ったので、彼の作品を他にも見たいと言ったら、今年3月に亡くなったとの返事。これが息の長い作品になって、ボヌーの功績を広く伝えて欲しいと期待する。(6月7日Studio Théâtre de Stains)

Ⓒmichel nicolas

ゆっくり転がす白くて長い筒のようなものは、たくさんのコーヒーカップだった。それをひとつずつ舞台一面に滑らせる。「鳥は考えながら食べるのだろうか」という突拍子もないナレーション。食べすぎれば自由に飛べなくなるとの回答。ふむ、確かに。カップの上に立ち、ひとつひとつ滑らせながらその上を渡って移動していくブランドスタッターは、「父の亡き後、この作品を作ろうと思った。自由になった」という。幼い頃の思い出や日々思うことなどが淡々と語られ、地球滅亡まで話が広がる。といってもシリアスな問題ではなく、想像が膨らんでしまっただけなのだが、この脈略がありそうでない独り言が面白い。「この台本のオリジナル版を手伝ったマーティン・クローセンは『何を言いたいのかさっぱりわからない』。」というナレーションに会場からは笑いがもれ、ブランドスタッターの人物像が浮き上がる。現在の彼を形成したのはどうやら幼少時代のコカコーラ事件らしい。ナレーションが続き、コップの上を移動するだけの50分なのだが、最後にカップは整然と等間隔に配置され、それを見回した彼が床に足を下ろした時、「自由」の意味が浮き上がる。楽しんでカップの上を歩いていたのではなく、これもひとつの拘束だったのだ。その開放感が身体から染み出したラストが印象的だった。自由でいるつもりなのに、知らず識らずのうちにかかんじがらめになっていることがあるものだから。

この作品を見ながら、足を上げたり回ったりという振付やテクニックなくとも、観客をひきつける方法はあるということ、そして、的確な表現をするためには解放された身体が必要なのだと実感した。(以上2作品とも、6月7日Studio Théâtre de Stains)

ⒸPascal Miet

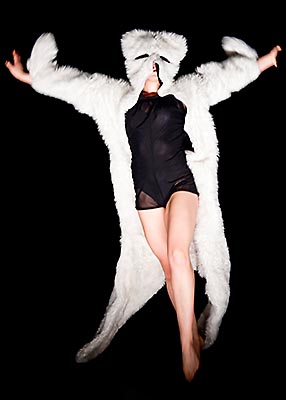

「大女が大きな事をする」というタイトルとシロクマの縫いぐるみを着た写真から、シリアスなダンス作品ではないと予想していたが、ここまで引きつけられるとは思わなかった。床に広げられたクマのぬいぐるみの上に横たわり、うにうにと着て、動物のように四つん這いになり、匂いを嗅ぐ仕草をする始まりに、これはダンスではなく軽いパフォーマンスかとがっかりしたのだが、梯子を一段登るたびに一音高く歌い出すあたりから、彼女の魅力に吸い込まれていった。エトワールになりたくてもなれなかったけれど、自分を知り、可能性を広げれば、自分なりの方法で観客に訴えることはできるということなのだ。もちろんそのためには、肉体と空間意識を研ぎ澄まさなくてはならない。この少し前に見たダヴィッド・ブランドスタッターの作品を見た時にも感じたが、シンプルにそして的確に表現することと、それを観客に伝えるための肉体のあり方をつくづく考えさせられた。作品の意図がクリアーで、それを表現するために必要なものを削るだけ削って研ぎ澄まし、舞台空間での存在を追及する。ラストで彼女が踊ったバレエは、確かにエトワールのレベルではないかもしれないけれど、踊りたくて踊っている、好きなことをしているのを見てもらいたいという気持ちにあふれていて、好感が持てた。難しいことを考えずに、自分に素直でいること、これも舞台作品に必要なことなのだと思った。

まさに大柄な彼女が大したことを見せてくれた公演だった。(6月7日La Chaufferie Saint-Denis)

Ⓒcian douglas

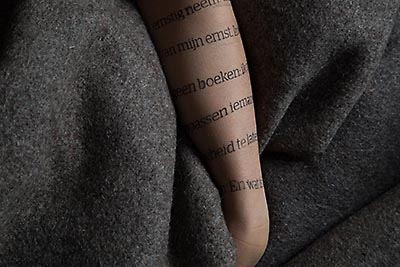

リスベット・グルウェーズがボブ・ディランの曲で踊る、それだけの単純な作品。たっぷりした白いワイシャツを着て、派手な動きがあるわけでもなく、揺れたり、短いフレーズを繰り返したりのシンプルなもの。それなのに、力の抜けた素直な彼女が見えて好感を持った。確かに彼女は存在感のある人だが、さらに解放された精神と肉体が見えたのが素晴らしかった。やはり舞台はガラス張りで、演じる人の心の中まで見えてくるものなのだと思った。構成も安易そうに見えて、ちゃんと考えられているところが憎い。(6月9日La Dynamo de Banlieues Bleues)

Ⓒklaartje-lambrechts

ランコントルの魅力は新人発掘にもある。若手男性振付家の夕べは逃してしまったが、高橋萌登を含めた4人の女性のソワレはバラエティに富んでいた。

ぐねぐね。とにかくグネグネのダラダラ。腹ばいになって客入りを見ているムーラ。

関節異常かと思うほど身体が柔らかいムーラは、腹ばいのまま片足を顔の前に持ってきたり、シャチホコポーズからデングリ返しをしたり。中国雑技団と違うのは、ダラダラしているところ。だらけ女。移動するのもエネルギー節約なのか面倒くさいのか、立ち上がることなく器用に足を回し、腕を使って移動していく。ダラダラだけれどとりあえず行動はしていて、小さな魚が入った水槽に頭突っ込んで三点倒立したり、ぬいぐるみみたいにモコモコの椅子とでんぐり返しをしたり、花に見立てた白い綿のようなものを足の指でとって食べたり。面白い要素があるのに長く感じるのは、メリハリがないまま40分がダラダラと続くからだろうか。もしかしたら観客も椅子席ではなく、だらだらと寝そべってみたら面白かったのかも。

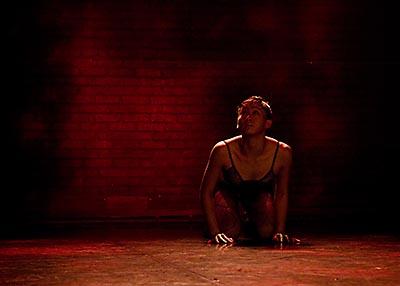

赤いレース模様に浮き上がる逆さまの女性。それは蜘蛛のようにも見えたが、娼婦の館に捕らえられた女性を描いているのだという。レース模様の全身タイツに色気を感じると同時に、裂けたレースから心と肉体の痛みを感じた。モダンダンス的な作風で、よく鍛えられていて見応えがある。ただ、もう少し力を抜くとさらなる内面の表情が出てくるのではないかと思った。

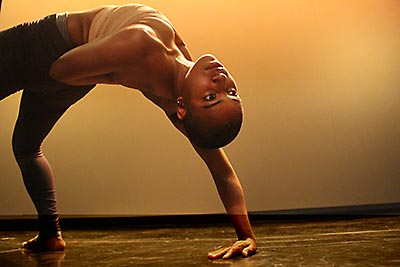

Ⓒchoi sungbok

KENTARO !!率いる東京ELECTROCK STAIRESのダンサーでもある高橋萌登は、昨年ソウル国際振付フェスティバルに出品してファイナリストとなり、そこでランコントルのディレクターのアニタ・マチューに見出され、今回の参加となった。ランコントルでヒップホップ系の作品とは珍しいと思ったが、高橋の踊りを見て納得した。超うまい。気持ち良いほどシャープで動きにブレがない。これが時折見せる放心したような表情や、日常的でシンプルな動きとの対比になってメリハリをつけている。ヒップホップ系の動きに、表現するために必要なムーブメントを加え、ナレーションもギターの弾き語りも自作自演という多才ぶり。

プログラムに記載された作品を創るに至った経緯から彼女の心境が見えてきて、作品を理解するのに役立った。文化が違う国で上演するときは、作品をより深く理解するための解説は必要なのだと思う。タイトルが日本語であれば、なおさらのこと。

私が見た2日目は、テクニカルの故障で照明がほとんど機能しないという不運に見舞われ、作品を効果的に見せることができなかったのは残念だったが、動じずに臨機応変に対応したのは見事。翌日の最終日もその後のイタリア公演も成功裏に終わったそうで、今後も見続けたいダンサーのひとりになった。

Ⓒmanaho-kaneko

文化の違いによる不理解を強く感じた作品だった。ジャルディの母の陽気な会話がナレーション。名前の由来、子供の頃の思い出、日常の出来事などのたわいもないおしゃべりが延々と続く。私にはその内容とジャルディのムーブメントやオブジェの銀色の筒状のものの関係が見つからず、消化不良を起こしてしまったのだが、フランス人には好評なようで、すでに何回か上演されているし、「感動した」という声を聞いた。その理由は、フランスの歴史にもあるようだ。アリジェリア人の母親が語る内容は、フランス人にとって身近で、そこで語られる内容自体が興味深かったことと、ダンサーマリカの存在がミステリアスだという。アルジェリアとフランスの歴史が背景にあるフランス人には、このふたつの文化を持った女性の心境がわかるのだろう。歴史の壁を感じた瞬間だった。(以上4作品とも6月2日Le Colombier)

Ⓒchristophe louergli

アラブのギター、ウードの弾き語りが哀愁に満ちて静かに響く。四角く囲まれた舞台は、四角い家が立ち並ぶアラブの街を想像させ、中央に置かれた竹竿が勝利の旗に見える。インディアンのような出で立ちで出てきた女性は、叫び声をあげながら、旗を後ろの壁に並べている。ここは戦場近くの街か? フランスと大きく書かれたTシャツは、今のフランスを風刺しているよう。と、今度は黒のニカブを着た女性の登場。街を歩いている雰囲気。そこにもうひとりのニカブ。一瞬探ったのちに「ハーイ、元気?」と親しい挨拶。目しか見えないのに相手が誰だかわかるのだろうか。その親しい挨拶がなぜかレスリングのような取っ組み合いになるのは突拍子もなくておかしい。次のシーンでは、カラフルは円形のスカートを4段まとった女性が自転している。くるくる回りながら1枚ずつスカートを頭の上に持ち上げ、手を離せば、ひらりと舞って舞台にひろがり、花が咲いたように鮮やか。4枚を脱ぎ捨てた女性は裸体のまま倒れ、その後ろで、カラフルなニカブの女性たちが楽しくアフリカンダンスを踊り、スニーカーにTシャツ姿のヒップホッッパー風の若者たちは、ばらまかれた服を取り込んで、どんどん太っていく。アラブの春、女性の春。祖国を追われて移民として暮らす詩人の詩を歌うカミリア・ジュブランの歌声がズシリとくる。久々に見るトンプキンス作品は、アメリカ人らしい軽さの中にシニカルをたっぷり入れた強いものだった。(5月19日 La Parole errante Montreuil)

Ⓒgilles toutevoix

パイプオルガンの音が響き、赤いライトがチカチカと点滅。それが次第にはっきりして、ふたつの三角形の台の上に規則的に林立する蛍光灯だとわかる。その間を黒いマントを羽織り、ゆっくりと出てきたシンディ。闇の儀式のような宗教的なイメージだ。ギージーというノイズ音の後は思いがけなくショパンでジェスチャー的な動き。この一連の流れは、彼女の作風として珍しい構成のように思った。ゆっくりと降りてきたロープに足をくぐらせ逆さ吊り。黒いマントを脱げば茶色の服で、自転したあと床に伏せ、三角マットの上を横転する。そのなめらかなこと! 筋肉が柔軟にコントロールされている証拠だ。赤い棒が再び薄く光り、元の世界に戻るのかと思ったら、白いカーテンがひかれ、いきなり目が痛いほどの眩い白の世界になった。幕も衣装も床も白。ゆったりと動いて、横たわり、体を縛っていた茶色の2本のベルトを外して自由になり、横から白い蛍光灯が落とされ、ゆらゆらと体の上を左右に揺れる。起きて上着を脱ぎ、その下の白い衣装で顔を覆い、終わった。いつになく哲学的だと思ったらニーチェとニジンスキーで、後半の白の世界は、精神異常をきたした2人の最後を連想させた。異様に見えた2本の茶色の革のベルトは、彼らを縛っていた意識の象徴なのだろう。美術と構成のうまさは群を抜いている。(5月30日La Commune Aubervilliers)

ⒸLouise Roy

同じ日にアンヌ・テレサ・ド・ケールスマイケルとローラン・シェトゥアンヌの新作が発表されたら、どちらを見に行くか。私はシェトゥアンヌを選んだが、同じように考えた人が多くいたことにホッとした。ローザスはまたどこかで見られるだろうけれど、シェトゥアンヌの作品はパリでは滅多に見られないからだ。フランス人好みではないらしいけれど、ランコントルのおかげで見られる、感謝! 不思議な魅力を持ったこの振付家を分析してみたが、またわからなくなってしまった。

椅子と机がアトランダムに置かれた舞台にゾロゾロと出てきた人たちは、顔を見合わせて微笑んでいる。前作の「M !M」でヘタウマ踊りを見せたミカエル・マークランドは、爽やかな風の如くオブジェと人の間を移動して軽やかに踊り続けている。相棒のマチュー・ブルネーはさすがにうまい。全体の構成を瞬時に把握して、隙ができた空間にさっと移動して、そこにあるべき踊りを踊っている。

曲はバッハのオラトリオ。字幕スーパーが出てくるということは、歌詞が重要なのだと思うが、振付との直接の関係は感じられなかった。それより気になったのは、メインの歌手の下手さ。音程はあっているものの、歌唱力がなく、マイクなしでは大きな会場に響かない。改めてプログラムを見たら、ダンサー5人と書いてあるのに舞台には4人しかいない。チェロ、バイオリン、オルガン、フルートなどの演奏家は7人だけれど、歌手を含めて8人いる。ん? ということは? メインで歌っていた女性はダンサーだけれど、リハーサル中に振付家に歌うように指示されて、そのまま本番を迎えたのだと。ほんの一瞬彼女が踊るシーンに目を惹きつけられて、もう少し彼女の踊りを見たかったけれど、その後は歌うばかりだった。ダンサーに歌を歌わせ、演奏家にも歌わせる。本職でないことをやらせて、隠れた可能性を引き出しているのはわかるけれど、鍛えられていないために声量がなく、マイクなしではメロディの美しさが伝わらない。しかも歌詞の内容はキリストの死で、「ナザレの神の子、一団となって歩くさまよう人たち」という壮大な抒情詩が生かされなかったのが残念。歌詞と動きに直接の関係はないが、大きなテーブルに集まるシーンが最後の晩餐を連想させるなど、抽象的なイメージはちりばめられていた。この作品に感動することはなかったが、シェトゥアンヌという振付家をさらに知りたい気持ちにかられた。彼は確かにダンサー出身ではないが、現在はダンサーとともに踊り始めているというから、これからムーブメントの質が変わる可能性がある。また、構成と空間構成はシェトゥアンヌが綿密に作り、その他の部分はインプロという構成なので、毎回違うとダンサーは言う。つまり、タイミングを失うことも、決められた流れを壊すこともなく、空間の流れを瞬時に掴んで即興をするという難題をクリアーしながら踊っているダンサーたちの能力もすごいということになる。流れる構成の中のムーブメントのほとんどが即興だったとは気がつかなかった。

そしてもうひとつ気になったのは、美しく飾られたものを取り除いた後に残るものはなんだろうということ。シェトゥアンヌはそれを追求しているのではないだろうか。(6月13日Nouveau théâtre de Montreuil)

Ⓒbenoite fanton

リゲティ・ジェルジュの出世作と言われるロンターノ。哲学的な音楽は弦の響きとなり、そこにワーグナーのタンホイザーが重なる。そしてダンサーたちは客に背を向けたまま、舞台の後ろから淡々と床に白い線を描き続ける。そして前面に来た時、何か壮大なものを完成させたかのように絵を眺め、ゆっくりと客席に体を向ける。紙に書かれたセリフを読み、それが意味を持たない声となり、音色の変化を追求したロンターノをなぞるかのように、それぞれの声が音となって重なり、重なった声が音楽となり、それがさらに流れている音楽と重なり波長を生み出す。それは床に描かれた模様のようだ。ゆったりとなめらかな中に、コマ送りや巻き戻しの動きが組み込まれる。音楽を分析してそれをムーブメントにする、つまり音楽のビジュアル化にトライしたそうだが、ラストが音楽に流されてしまい、中盤の強さを失ったように感じた。身体の一部が白かったり黒かったり、また中世的な衣装からミステリアスなものを感じたが、床の波紋とダンスの関係を効果的に見るには、客席の少し後方の舞台より高めの位置で見た方が良かったようだ。(5月30日La Commune Aubervilliers)

Ⓒgernot singer

昨年のランコントルで、大きく背中が開いたドレスにライトを仕掛けて不思議な空間を作り出した作品が印象深かったが、今年の新作「ラッシュ」は、ハウスミュージックの強いビートの中にゆっくりと浮かび上がるふたつの裸体で始まった。長座姿勢で抱き合い、木漏れ日のように当たる照明の中、ビートとは程遠いゆっくりと揺れるふたつの身体が上手から下手に移動していく。前後に揺れ、絡み、それだけなのだが、神秘的な美しさを感じた。ただ、前作が意表をつくものだっただけに、あっけなく終わってしまった感がある。(6月13日Nouveau théâtre de Montreuil sale Maria Casarès)

ⒸRogel Sokolin Maimon

自分をいじめるかのように飛び上がっては体を床に叩きつけるように落ちることの繰り返しが続き、社会への憤りや、大やけどを負った双子の姉の痛みを肩代わりするかのよう。凄まじいほどのエネルギーだったが、作品を感じるより、痛ましいほどのエネルギーに圧倒されてしまった(6月7日La Chaufferie Saint-Denis)

カラスのカーカーという鳴き声が響き、前面に雨が降っている。ノート型パソコンの前に座る男、黒のレオタードの女に、パーカーを着てジョギングをする女。蛍光灯の白い明かりが無機質に照らす中、レオタードの女が人生を語る。プリンターから吐き出される大量の紙、ロボットの犬、心臓マッッサージにセクシーオナニー、ピザを食べる男。生と死、それが日常だと言いたいのだろうけれど、犬のロボットの精巧な動きに見とれてしまった箇所が、作品への集中力を欠くことになってしまったのは惜しい。(5月19日 La Parole errante Montreuil)

ⒸPierre Nouveglise

|