全く長い一夜だった。夜8時半に始まり、最後の幕が下りたのが11時45分。休憩があったとはいえ、3時間という長さに加えて趣向が異なる作品が3本。見応えはあったが、幕開きのジェローム・ベルの「Tombe」の衝撃を最後まで引きずったためか、かなりずしりときた。

ⒸBenoite Fanton / Opéra National de Paris

新作を発表するたびに賛否両論となるジェローム・ベルの作品。折しもバンジャマン・ミルピエ芸術監督の辞任が発表された翌日に初日を迎えたものだから、さらに注目を集めた感じ。「ヴェロニク・ドワノー」同様、踊りはほとんどないけれど、3人の一般市民を通して「人生」の意味を問いかけた作品だった。

カツカツとヒールの音。舞台には誰もいなくて、森の背景と墓があり、マイクを通した声が聞こえるだけ。「オペラ座に来るのは初めて?」「ええ」「じゃあ、案内しよう」舞台裏やオペラ座の説明をしながらようやく現れたのは、コリフェのグレゴリー・ゲラーと、ジーンズにショルダーバックを持った女性。「本当はクリスティーヌ・トビラさん(オランド政権の元法務大臣)に出演して欲しかったのだけれど、ややこしかったので諦めて、僕がよく行くスーパーのレジ係のエンダ・トラオレさんに頼んだんだ」。 「これがジゼルの美術で、幕を全部上げてみようか」とスタッフに指示して、すーっとホリゾントと袖幕が上がりきれば、裸の舞台の奥にガラでしかお目にかかれないシャンデリアの間フォワイエ・ド・ラ・ダンスが見える。その前でテクニシャンが操作盤の前に肘をついて座り、なんじゃい? という顔をして客席をちらり。素のステージってこんな感じかぁ。「客席の天井を見てごらん。天井画を囲んでいる白くて丸い装飾は真珠のネックレスと呼ばれていて、その中に4つの宝石があるんだよ。あれがサファイアで、こっちがダイヤモンド。きれいでしょ」と、思いがけないオペラ座ガイドに感心する。ありきたりのシャガールの絵でないところがいい。「どんな音楽を聴いて踊るの?」差し出されたi-phoneをスタッフに渡して、彼女の祖国マリの音楽に乗って踊る姿は、数ヶ月前に見たベルの「ガラ」を思い出した。「ジゼルの物語を知ってる?」「知らない」フランスはバレエの国かと思っていたけれど、バレエを見たこともなければ、古典作品のストーリーどころかタイトルさえ知らない人が驚くほど多い。今ここに座っている2千人の観客の中にも、物語を知らない人はいるはずだから、こうしてあらすじを語ってくれるのはありがたいかも。「じゃあここに座って踊りを見よう」。すると、アルブレヒトに扮したセバスチャン・ベルトーが百合の花束を抱えて出てきた。2幕の幕開きだ。そこにさーっと現れたのが車椅子のジゼル。風の如くベルトーの脇を走り抜ける。ダンサーが車椅子で踊りっているのかと思ったが、リフトでスカートがまくれた瞬間に息を飲んだ。ダンサーを目指していたのに、不慮の事故に遭ったのだろうか、片足しかない…。人生一瞬先は闇だなどと思っていると、マイクを持ったバンジャマン・ペッシュが現れた。「僕は、シルヴィアンヌさんという84歳の女性と踊る予定でリハーサルをして、うまくいっていたのですが、今日はいません。先日彼女が入院したという連絡を受け、おそらく本番までに退院するのは無理ということでした。代役を探そうかとジェローム・ベルに相談したら彼女でなくてはダメだと言ったので、リハーサルの映像を流します」。そして大画面に映し出されたのは、ペッシュに手を引かれて歩く老女。ジゼル1幕の曲だ。彼女は若かりし頃ガルニエ宮にバレエを見に来て以来、60年間オペラ座に通い続けたという。オーケストラピット前 の中央の席に座り、公演が終わると楽屋口に来てペッシュと二言三言言葉を交わして帰るのが習わしで、まさにオペラ座のファンだったという。その彼女が一番好きだったのがジゼル。

http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse/pour-millepied-a-garnier-la-nuit-s-acheve-avec-bel-et-robbins-235013

ⒸBenoite Fanton / Opéra National de Paris

一度もオペラ座の舞台に立ったことのない人とのデュエットというのが、ダンサーに与られた指示で、候補の中からこの3人が選ばれた。スーパーのレジで働く人、車椅子のダンサー、そしてオペラ座に通い続けた人。シルヴィアンヌさんは、オペラ座の60年間の移り変わりを知っている。その彼女が一番好きだったジゼルを通して、世代も環境も違う3人の人生が浮き上がり、一般人とダンサーが舞台を共有し、「ジゼル」というおとぎ話で繋げて生きることの意味を問う。そして、今ここガルニエ宮に自分が観客として座って、現実を受け入れて生きている人の姿を見て感じている。舞台と客席がひとつになったような印象だった。突拍子もなさそうで、実は深い考慮のもとに組み立てられている。ベルならではの視点に改めて感心した。

ノンダンス作品にブーイングが出るかと思ったが、作品が終わるか終わらないうちに、3階席から湧き上がるように拍手が起こり、わずかに聞こえたブーイングはあっという間にかき消され、長く暖かい拍手が続いたのは嬉しかった。

ミルピエ芸術監督になって、プログラムの英語表記が多くなったと思っていたのに、字幕スーパーはなく、全てフランス語の会話だったので、理解できなかった人がいたのは残念だった。

ⒸBenoite Fanton / Opéra National de Paris

余談ですが、オペラ座のホームページで見られる3e scèneのジゼル、ザ・ウオーキング・ランドスケープをぜひご覧ください。機械やロボットが当たり前になった今日でも、こんな手仕事がなされているのです。これは、5月から6月にかけて上演されるジゼルの背景で、この一連の作業は19世紀から変わらないそうだ。現代に受け継がれている19世紀の手法。これもパリ・オペラ座ならではなのかも。

https://www.operadeparis.fr/3e-scene/giselle-the-walking-landscape

バンジャマン・ペッシュ引退公演でのカーテンコール

ⒸBenoîte Fanton / Opéra national de Paris

バンジャマン・ペッシュはこの公演でオペラ座を引退する。2年ほど前に腰を痛めた後は、メインダンサーとして舞台に立つことはなかったが、マノンでのムッシューG・M、天井桟敷の人々での伯爵役での存在感は印象深いものだった。2月20日のサヨナラ公演では、ミルピエの新作「La nuit s’achève」の代わりに、ロビンスの「イン・ザ・ナイト」そしてプレルジョカージュの「ル・パルク」のパ・ド・ドゥがペッシュによって踊られた。10年間日本などでのガラをマネージメントしているが、腰を痛めてからはミルピエの右腕として働き、オペラ座にはなかった新しいマネージメント方法をミルピエから学んだという。ダンサーとして引退しても、別の形でダンスに関わり合える方法を習得したペッシュの新たな旅立ちを期待したい。

ⒸAgathe Poupeney / Opéra national de Paris

セウン・パクとマーク・モロー

ⒸBenoite Fanton / Opéra National de Paris

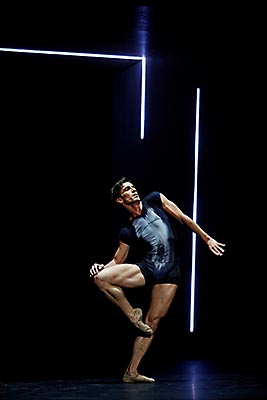

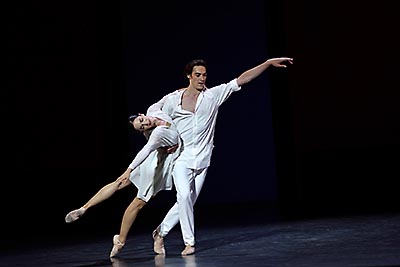

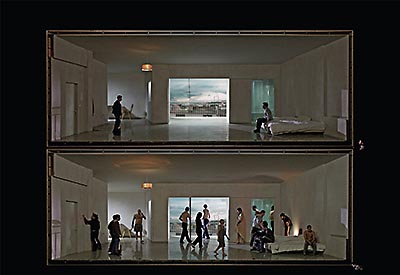

ベルの強烈パンチの後は、ミルピエの新作「La nuit s’achève」。このところ、ミルピエ作品の衣装のセンスが良くなったと思う。フレンチ感覚が身についたのかシックで、前半は渋いボルドー、ダークブルー、深い赤の衣装で、女性は背中からチラリと見える肌の色がフェミニンなワンピース。後半は、白、黒、ダークグレーのモノトーンでまとめ、少し重みのある柔らかい布がふわりと舞う。オーケストラピットのど真ん中に置かれたグランドピアノはまっすぐに舞台向き、客席に背を向けてピアニストのアラン・プラネがダンサーに向かって演奏する。曲はベートーベンのソナタ23番へ長調作品57のアパショナータ。踊るのは、アマンディーヌ・アルビッソン、セウン・パク、イダ・ヴィキンコスキ、エルヴェ・モロー、マーク・モロー、ジェレミー・ルー・ケール。個性の違う3組が時に相手を変えながらテンポ良く交差する。繊細なセウン・パクとシャープなイダ・ヴィキンコスキ、そしてフェミニンなアマンディーヌ・アルビッソン。怪我による降板の多いエルヴェ・モローは、5日目の今夜も踊っている。後半は、清楚な白い衣装に身を包んだアルビッソンとエルヴェ・モローがメインとなり、3組の恋人の会話を描いたバランシン風味の流れ。エルヴェ・モローは、音楽に誘われるように踊り、派手に目立つわけではないが、温かみがあり、親近感を覚える。アルビッソンも同様で、ニュートラルな二人の存在に好感を持った。

今シーズンになって2作目の新作だが、作風が柔らかくなったように思う。パリ・オペラ座を改革すべく望んだ2年だったが、ミルピエ自身もオペラ座の雰囲気を知らず知らずのうちに吸い込んでいたのではないだろうか。

アマンディーヌ・アルビッソンとエルヴェ・モロー

ⒸBenoite Fanton / Opéra National de Paris

最後は、ロビンスの「ゴールドベルク変奏曲」で、今年から昇進したダンサー達の活躍が目立つ。幕開きに踊ったカトリーヌ・ヒギンスはダイナミックに、第1章の3組のカップルでのポール・マルクはエレガントで、将来が大いに期待できる。エロイーズ・ブルドンが群舞のひとりとして踊っていたが、ソリストレベルの役を踊る時には個性を発揮するのに、群舞となると個性を消してその他大勢にまぎれて目立たず、立場をわきまえて役をこなしている印象を受けた。第2章では、ミリアム=ウルド・ブラームとマチアス・エイマン、マリー=アニエス・ジロとユーゴ・マルシャン、レオノール・ボーラックとフロリアン・マニュネの、エトワールとソリスト級ダンサーの共演で見応えがある。ただ、アカデミックな作品なので、きれいではあるが個性派ダンサーの存在が薄くなってしまったことは確かだ。1時間20分のこの作品を、たったひとりで演奏しきったピアニストのシモーヌ・ディナーステイン。お疲れ様と思わず声をかけたくなった。

今シーズンから開演時間が一部変更し、この日は20時半始まりだったため、終了が23時30。カーテンコールが終わって緞帳が下りたのが23時45分。眠気もさることながら、帰宅を急ぐ観客がカーテンコール中にどんどん席を立つ様子は、いきなり現実に引き戻された感じで、長時間公演はやはりいつも通りの19時半始まりにしてもらいたいとつぶやきながらガルニエ宮をあとにした。(2月11日オペラ座ガルニエ宮)

ⒸBenoite Fanton / Opéra National de Paris

Ⓒelectronic-shadow

シャイヨー宮劇場でのレジデンス中のカロリン・カールソンの活発な活動には目を見張る。昨年10月からこれまでに5本の作品を上演し、ワークショップ、国内外へのツアーもこなし、さらにアトリエ・ド・パリの名誉会長職を務め、自身のカンパニーを仕切る。繰り返すが、73歳とは思えない勢力的な活動をしている。

「 Double vision 」が2006年に初演されたとはいえ、カールソンの動きは全く衰えず、新作といっても良いほど新鮮だった。床とホリゾントに同じ映像が映し出されるのは、舞台空間の大きさを意識させ、そこにポツリと佇むカールソンがとても小さく見える。動くたびにふわりと床が揺れ、まるで波間で踊っているよう。よく見れば、床に敷かれた大きな布はカールソンのスカートにつながっていて、その柔らかい透明感のある布が動きとともに舞い、大地から立ち上る息吹を感じさせる。映像の赤い模様の動き方と呼吸音が生命の誕生をイメージさせたが、それは悪夢の始まりだったのかもしれない。現代社会の慌しさに翻弄され、混乱し、目の前に現れた道に乗れば、高速で整然とした未来都市へ行き着く。しかし、シャボン玉がはじけた後は、現実とバーチャルの世界を目の当たりにすることになる。抜け殻のように置かれたドレスの前で、自問自答し、もうひとりの自分が踊りだす。何が本物で、何がバーチャルなのか。冒頭でホリゾントに映し出された映像と思っていたものは、実は大きな鏡で、床に映し出されたものを反映しているのだった。そこに上から吊るされたスクリーンに投射された映像が加わる。実際にあるものと、鏡という媒体を通して見るもの、そして都合よく降りてくるスクリーン。今まであったものが次の瞬間にはない。現実と夢想。それはまさに私たちが生きている現代社会なのかも。映像、美術、コンセプト、振り付け。計算し尽くされた作品だった。(2月10日Théâtre National de Chaillot)

Ⓒelectronic-shadow

アラブのマイナー調の音楽は生理的に合わないのだが、これは別物だった。

暗闇から聞こえてくる甲高い声とリズム。明かりが入って、彼らが細かくステップを踏みながら飛び跳ねているのが見えてきた。音楽は彼らの叫び声と足音だけだけれど、リズミカルで心地よい。ヘッドホーンで音楽聞いてひとりでハマっている女性の周りにみんなが集まったら、いきなり音楽が舞台に溢れて、待ってましたとばかりに踊り出す若者たち。ロックだけれど、アラブ風味。マイナー調でハレホレとアラブ語が入るけれど、強いリズムとエレキギターに「おお、これがアラブのロックか」とつぶやく。パレスチナというとニュースで流れる悲惨なイメージを連想しがちだけれど、現地の若者たちはこんな音楽に乗ってガンガン踊っているのかしら。 ここにはあらゆるダンスがある。アクロバット、ロックンロール、ヒップホップ、バレエにコンテ、もちろんご当地ダンスのベリーダンス、フォークロアーダンス、 旋回ダンスもある。誰かが仕切るわけでもなく、好きな踊りを自由にしていて、動きの切れ間にアラブ独特の小節がちらりと入って、音楽といいダンスといい、これが彼らの文化なのか。

集団で踊っていたかと思うとバラバラになり、ひとりが始めた動きを別の人が真似し始めて集団になり、それがまた別のムーブメントを生み出す。ひとり離れて自分の世界に入って落ち込む人もいる。そんな奴を気には止めるけれどほっておいて、邪魔なら端の方で勝手にやってと言わんばかりに移動させて、広い場所はみんなのもの。さあ踊ろう! プンと音楽も照明も切れて、あれ、停電? どうする? 問題ないよ、口笛があるさ。ペットボトルを叩けば立派なパーカッションになるし、歌えばいい。楽しむための解決法はいくらでもある。再び明かりがついて音楽が戻れば、また元気に踊り出す。

延々と踊り続ける彼らに、何ものにも負けない強さを見た。生きている以上、楽しまなくっちゃ、へこたれていちゃいけない! ポジティブに生きる元気をもらった観客のスタンディングオベーションが続いた。(2月29日 La Comédie クレルモン・フェラン)

Photo: Emanuel Gat / Design graphique: Les Produits de l’épicerie

36回目を迎えるモンペリエダンス・フェスティバルは、6月23日から7月9日まで行われる。

モーリス・ベジャール、ピナ・バウシュ、マース・カニングハム、ビルギット・クルベルグなど一時代を築き上げた振付家たちが亡くなり、また、フォーサイスやキリアンなど世界のダンス界をリードしてきた振付家たちの引退が続き、世代交代真っ盛りの今、それでは今後のダンス界の動きはどうなるのだろうかを第一のテーマに取り上げた。そこでフェスティバルの開幕に選ばれたのが、ヤコポ・ゴダニ率いるドレスデン・フランクフルト・ダンス・カンパニー。フォーサイスと活動を共にしたダンサーで、フォーサイス・カンパニーを引き継ぎ、今回上演されるゴダニの新作「The primate trilogie」は、バレエ・フランクフルト時代を彷彿させ、身体能力の可能性をさらに深めてくれる作品だ。また、マッツ・エック作品で一躍有名になったクルベルグ・バレエ団が、デボラ・ヘイの作品を踊るというのは、想像がつかないだけに興味がわく。では、次世代を築く振付家たちはいかに。CCNのしがらみから解放されたマギー・マランと、昨年CCNモンペリエに就任したクリスチャン・リゾーの新たなる出発にも期待できる。

ドレスデン・フランクフルト・ダンス・カンパニー

ⒸDominik Mentzos

クルベルグ・バレエ団Ⓒkopia

一方で、昨年以来問題になっている地中海の向こう側の国、イスラエル、チュニジア、アルジェリア、レバノン、イランなどの振付家にも注目した。フランスに移住している人もいれば、現地で創作活動をしている振付家もいる。それらの作品を通して、祖国を問い、政治的問題を語ろうというのがテーマのひとつで、不安定な状況の中で、芸術を続けていくことの意味を問う。新人が多い中で注目すべきは、エマニュエル・ガットだろう。イスラエル国籍のまま現在はモンペリエに本拠地を移し、モンペリエ・ダンスの提携振付家でもあるガットは、新たに5人のダンサーを加え、DJを招いての初の試みと、新境地に挑んでいる。また、独特な作風で人気のあるラドゥアンヌ・エル・メデブはフランスに帰化しているが、チュニジアを感じさせる作品も創っている。気になるのが、イスラエルのシャロン・エイアルとガイ・ベハーの「OCD LOVE」。2006年にエイアルの作品を見ているが、そのパワーは半端じゃなかった。見逃したくない作品のひとつだ。エイアル同様、過去にもモンペリエ・ダンスの招待されている振付家では、ホーマン・シャリフィ、アリ・モワニがいる。社会性の強い作家なのでイランの今を感じ取れるかもしれない。イランに関しては、ダンスだけでなく、映画も上映されるので、合わせて見たい。

エマニュエル・ガットⒸemanuelgat

シャロン・エイアルⒸBrocke

その他で注目されるのは、ル・パタン・リーブル。つまり、スケートリンクでのコンテンポラリーダンス。モンペリエまで行けない人は、パリでも上演されるので是非。会場は寒いので、防寒着は必要です。また、リア・ロドリゲス、ロビン・オーリン、ディミトリス・パパイオアヌー、ピエール・リガル、アンドレ・マランとカデール・アトゥ(フラメンコとヒッピホップのコラボ)など、気になる作家がずらり。しかも、新作が驚くなかれ16本もある。早取りしたい方はこのチャンスを逃さないこと! です。

ル・パタン・リーブルⒸDanceUmbrella

ディミトリス・パパイオアヌーⒸMarilena StafylidouStafylidou

不況で市や地方自治体からの助成金が減る中、コンテンポラリーダンスを主に助成するBNPパリバ財団が唯一のメセナで、2012年以来上演するカンパニーのレジデンス費用を受け持っている。創作費用もかかることながら滞在費もかかるわけで、今のところ2018年までの契約だそうだが、今後とも末永い援助を期待すると同時に、フェスティバルの運営の難しさを改めて考えさせられた。

とはいえ、朝の無料ダンスレッスン、映画、ディスカッションなど、朝から夜までイベント盛りだくさん。ダンス三昧のプログラミングは、「さすが、フランス最大規模のフェスティバル」と言わしめる。でも、その合間を縫って、地中海に海水浴に行くことも忘れずに!

http://www.montpellierdanse.com

|