コンクールの結果は、審査員によるものだとつくづく思った。前回のダンス・エラルジーが超アバンギャルドだったのだが、その反動か、今回はダンス的でまともな作品が多かったように思う。

パリ会場の1週間前に韓国会場でも行われ、フランスにおける韓国年のパワーを改めて感じた。今年は50カ国から480団体の応募があり、毎回応募者が増えている中、パリ会場でのセミファイナルには17組が選ばれ、翌日のファイナルには9組が残った。審査員には、ダンス関係からはアメリカのルシンダ・チャイルズ、韓国のユンーミ・アン、アルゼンチンの劇場ディレクターのティアゴ・ゲデス、俳優・演出家のヴァンサン・マケーニュ、造形美術家のリー・ビュル、音楽家のヤンキュー・ジャング、音楽家・振付家・俳優のドロテ・ミュナネザの7人。これに一般から選ばれた9人が加わっての審査となった。

17日のセミファイナルは11時半からテアトル・ドラ・ヴィルで始まり、1時間15分の休憩を挟んで、終了は夕方5時15分。時間にルーズなフランス人と言われるが、きっちり予定通りに始まり終わったのには感心した。ファイナルに残らなかった秀作もあるので、セミファイナルを見る方が絶対に面白い。

賞に輝いた作品から独断偏見に基づく批評を手短に。

第1位

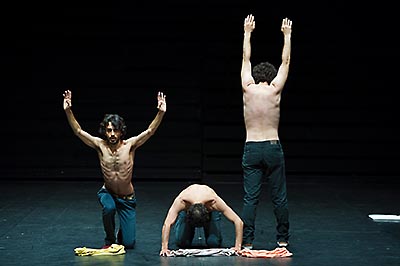

Mithkal Alzghair「Déplacement」

シリア/トルコの振付家ミトカル・アルゼールによる3人の男性ダンサーによる作品で、ゆるゆると両手を上げて、フラフラと頼りなく歩いている。時々コンタクト的な動きを入れながら、足元がおぼつかなかったのが、やがてフォークロアダンスのようになり、ゆるゆると上げた両手がホールドアップにも見えるし、踊っているようにも見える。現在のシリアやトルコの状況を連想して、時勢にあった社会的な作品だと思うが、ここ数年、アラブ諸国の振付家によく見られる傾向の作品で、ステップをフォークロアダンスに見立てた振り付け作品をすでに何本か見ていたので、これといって新しいものを感じなかった。

「Déplacement」©Laurent Philippe

第2位

colectif (la) Horde/ Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel 「To be done」

3人のアーティスト集団によるものだが、国籍を見るとフランス、ケベック、ハンガリー、オランダ、ポーランド、ウクライナで、島国日本に育った私には驚きの多国籍。バスケットシューズを履いた10人の集団が、ひとつに固まってリズミカルに足を前後に動かしながらジャンプするだけ。数人の方向が変わったり、全員がピタリと合ったりの一種のマスゲーム的作品。確かにマスゲームの魔力に巻き込まれたが、フランスではあまり見られない集団の動きが物珍しかったのかしら。

「To be done」©Laurent Philippe

第3位と観客作品賞

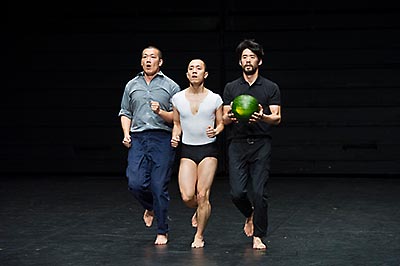

Lyon-Eun Kwan (韓国)「Glory」

ダンステアトル的でセリフがあるのだが、状況を説明するには絶対不可欠。男がマイクでいうには、韓国には2年の徴兵制度があり、ダンスコンクールで優勝すれば徴兵は免れるので、中央にいるダンサーはトレーニングを積んだが、あいにく2位だった。がっくり。それで仕方なく徴兵に応じる事になった。韓国語とフランス語で解説する男の説明通り、白いトレーニングパンツの男は、高テクニックで素晴らしく素敵なダンスをさらりと踊った後に、がっくり肩を落として、仕方なく徴兵に応じる。「構え!」「用意!」と軍隊式の号令とともに、控えていたもうひとりの男と組んで、次々と取るポーズは、軍隊そっくりのバレエの基本ポジション。足を水平に挙げて腕を引けば、銃を構えている姿になるけれど、どう見てもベースはクラシックバレエ。バットマンやアラベスクが軍事訓練につながるとは思いもしなくて、このギャップに爆笑。最後は爆弾のようなボールを手渡ししながらの軽いジョギングで(写真で見るとスイカにも見える!)、爆発しなければ爆弾でもボール遊びができるわけだけれど、ラストにもう少しパンチがあればよかったのになあ。

「Glory」©Laurent Philippe

観客賞・技術賞のダブル受賞

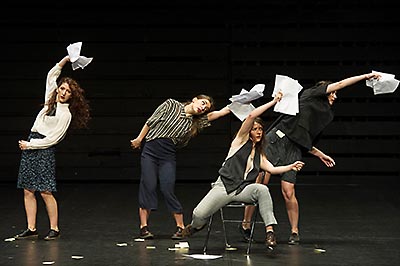

Eirini Papanikolaou「Anthemoessa」

ギリシャの振付家。記念写真を撮るかのように椅子に座った女性を囲む3人の女性。満員のバスに乗っているかのようにカタコトと揺れては、ブレーキがかかったのかぐわっと反ったり、首が流れたり。それがだんだん激しくなり、どうやら彼女たちは強風の中にいるらしい。時折吹く風に必死に耐えながら、ガサガサと風に吹き飛ばされそうになる紙の束を手放すまいと必死に抱えている。時々ぐちゃぐちゃになった紙が落ちて、その風の強さを物語っている。それだけで見せるとは、なかなか面白いと思ったが、やはりギリシャの国民的アーティスト、ディミティリス・パパイオアノウの作品を思い出したので、これもまたオリジナリティに欠けると思ったが、技術賞とは洒落た賞を取ったものだ。

「Anthemoessa」©Laurent Philippe

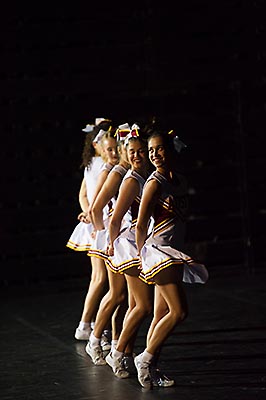

受賞を逃したが、ファイナルに残った中では、モー・ブランデルの「タッチダウン」はが面白かった。チアーガールを模したミニマルダンスで、夜のスタジアムにいるような白い強烈なライトが斜め上方から射す中、チアーガール風衣装の五人がラベルの「ボレロ」をアレンジしたリズムに乗って揃って踊る。もちろんベースはチアーガールの動き。繰り返される音と動きにライトの変化と動きのアクセントをつけて、うまくまとめていた。

「タッチダウン」©Laurent Philippe

ローラン・セベの「Les gens qui doutent」は、アマチュアがどこまで演技できるかということがテーマだが、動けるし歌えるし演技できるなかなかの役者揃いの団体で、日常の会話に伴うジェスチャーをして、それを逆回しの繰り返し。悪くない。

「Les gens qui doutent」©Laurent Philippe

ジャスミナ・クリザイとクリスティーナ・プラナス・レイタオの「The very delicious pièce XL」に見られるように、動きの面白さより、女性たちが震えながら叫び歌うというストイックなアイディアが受けるのかもしれない。マイクを持って声を発していたのが、体が震え始め、立っていられなくなって倒れても、押し倒されても、マイクがなくても歌い続け、挙句の果てはアカペラで怒鳴りながらの熱唱。あまりの馬鹿馬鹿しさに笑ったが、このような尋常ではないエネルギーが受けるのかも。

「The very delicious pièce XL」©Laurent Philippe

ヨアンナ・ファイとムスタファ・サイドの「Fact」は、ヒップホップ系のコンテンポラリー。一列に並んで、7人がそれぞれ大声で怒鳴っている。怒りをぶちまけているような感じ。そこからひとりずつ抜けてダンスとなり、それでもしゃべり続ける人の口を抑える。話をしたり、口パクの声なき会話だったり。構成など悪くはないが、新鮮さは感じられなかった。

「Fact」©Laurent Philippe

ロマン・ピシャール/カンパニー・ポピュリフォニア「Blue Monday」は、なぜ踊るのかがテーマというが、叫んでディスコダンスをするだけの、わざとらしい演技が好きではなかった。

「Blue Monday」©Laurent Philippe

ファイナルに残らずとも面白い作品はあった。特にジャン・オスタッシュとガランス・シルヴィの「春の祭典」は、出演者たちが「春の祭典」を歌いながら踊るというもので、ソロありコーラスあり、群舞あり。あの独特な曲調を声で表現し、しかも曲をそのまま踊りにしたような振り付けは見事で、動きから音が想像できるようなリアルさが驚きだった。

「春の祭典」©Laurent Philippe

美術的でお洒落だったのが、アトリエ37,2の「Graft, danse d’une espèce à venir」。白い棒をいくつも重ねたオブジェで顔を隠したダンサー達が、ゆっくりと動く。オブジェは固定されているので、ダンサー達の移動はなく、体の方向が変わったり、伸び縮みするだけなのだけれど、モノトーン系のビジュアルとゆったりした動きと音楽が、美術品を鑑賞しているような気分にさせてくれたのが心地よかった。

「Graft, danse d’une espèce à venir」©Laurent Philippe

コンサート会場にいるような気分にさせてくれたのが、ギリシャのクリストス・パパドプーロスの「Opus」。4人の黒服の男女の腕の白さがバイオリンを弾く動きにも見えて、バイオリンの曲がそのままダンスになったような優雅なダンス。最後まで同じリズムだったので少し長く感じてしまったが、シンプルで素敵だったのに、これもファイナルに残れない。ダンスの新たな面を追求するコンクールとしては、まともすぎたのかもしれない。

「Opus」©Laurent Philippe

韓国のDal Projectの「Erase the moon」では、白い作業服を着た人たちが、黒い大きな月が描かれた絵の前で、記念撮影しているみたいにポーズを取っていたが、目覚ましのピピっという音とともに、せわしなくバケツとはしごと絵の間を走り回り、黒い部分を白く塗りつぶしていく。別の目覚ましのピーピーいう音が重なり、彼らの動きもさらに忙しくなり、また目覚ましが鳴り…。7つか8つの目覚まし音がやたらうるさい中、はしごを動かし、登って降りて、締め切り時間に間に合わせようとせわしなく続く作業は騒々しいが、ここまでやってくれれば文句は言えない。目覚まし時計の音が切れたところでゲームオーバー。疲れて床に倒れる人、呆然と絵を見つめる人。ほっとする人。観客もほっとしたと思う。しかし、これで終わりかと思ったら、全く同じ絵がスルスルと降りてきた。え? またやるの? 目が点になった出演者のひとりが白いペンキを投げつけて終わり。会場は爆笑だった。

「Erase the moon」©Laurent Philippe

ポーリーヌ・コーヴェレック「Black and light」

司会者の「最前列は避けたほうがいいです」という言葉に、水でも飛び散らかすのかと思ったが、そうではなかった。真っ暗な中にぼんやりするものがふわふわ。35人参加の大作、しかも生演奏で、ギター、ベース、トランペット、ドラム、バイオリン付きの豪華版。丸いものや細長いものが幽霊のようにふわふわして、最後に大きな人の形になる。一瞬ついた明かりで、蛍光ジャケットのようなものを着て暗がりの中で動いていたことが判明。この種明しのために最前列は避けた方が良いということだったのだ。なかなかのアイディアもの。

「Black and light」©Laurent Philippe

韓国人とフランス人の合同作品「Moloch」(演出マリオン・ショーヴァー、台本ヴィオレーヌ・シュワルツ、振り付けアナミール・ファン・デ・プリュジム)は、 白いシャツを何枚も広げて円を作り、その真ん中にピンクの布と、ビジュアル的に綺麗だった。フランス語、英語、韓国語で社会問題や政治スキャンダルなどを喋り、韓国の太鼓に合わせて、踊ったり動いたり。それぞれの主張は面白かったが、インパクトに欠けたように思う。

「Moloch」©Laurent Philippe

ポール・シャングラニエの「home」は、夫婦のすれ違いを描いた作品で、部屋を連想させる白い囲いの中での物語。ドラムの男が叩き始める瞬間のポーズで止まる始まりに期待したが、カクカクとコマ送りの動きの男女の振りからさらに発展するものは見られなかった。

「home」©Laurent Philippe

ピエール・ピトンの「capillotractée」は、4人の若い女性が、息を止めたりディスコまがいに踊りまくり、最後はライトを4つ使って、ボールを後ろに投げたり、3人並んで大声で喋るだけのもので、冗長に感じた。

「capillotractée」©Laurent Philippe

全体的にとてもダンス的で「まとも」な作品が多く、見応えがある反面、エラルジーという意味においては不満足だった。セミファイナルの結果を待つ間に、韓国プラトーでの受賞者の作品の一部が流れたが、これが驚きのアバンギャルドで、これが踊りか? という作品が受賞していた。

3位はベルギーのガエタン・ブルードの「Spoiled spring」で、モヒカンふんどしとヘンテコ衣装の女性ともう一人が、春の祭典アカペラ版を演奏する。アルミの菅を叩いたり、バケツで音を出したり。

2位はモーリス諸島のヒッピホップ、Samuel & Mathieu Joseph et Jeff Armand「Libre sans toi-T」。ビデオで見る限り、まともなダンスだった。

1位は、韓国のJeong Seyoung「Deus ex machina」。どう見てもダンサーとは程遠い男3人が、「アクロバット・テクニック」というタイトルで、ひとりは電気ポットで湯を沸かすだけ。次のシーンは「leap」で、床に横たえられた首振り扇風機の首が回らなくなってカチカチという音を出すだけ。最後の「ホップ、ジャンプ」では、降りてきたバトンにひとりがぶら下がり、バトンが上がって降りてくるだけ。で、終わり。これはすごい、さっぱりわからない…。

観客賞は台湾のChien-Hao Changの「Bout」で、リングでの戦いをベースにしたコンタクト。ダンスのような戦いのような。Chien-Hao Chang はChang dance Theaterのひとりで、2012年のダンスエラルジーファイナリスト。ここの3兄弟は揃って身体能力の高いダンサーだったのを思い出した。今後の活躍を期待したい。

作品の一部が流れただけだし、ビデオなのではっきりしたことは言えないが、なかなか刺激的な韓国プラトーだったと思う。数年後には、世界各地にプラトーができて第2の国際バニョレ振り付けコンクールになるのではないかと、そして、私のダンス観念が根本から崩されるのではないかと、期待するやら不安になるやら…。今までにないようなアイディアがあれば、ぜひ2018年版に立候補を! 詳細はインターネットにて。

1er prix : Mithkal Alzghair 「Déplacement」

2ème prix : Colectif (la) Horde / Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel 「To be done」

3ème prix : Lyon-Eun Kwan(韓国)「Glory」

prix public : Eirini Papanikolaou「Anthemoessa」

Prix public Prix du public mention spectacle : Lyon-Eun Kwan(韓国)「Glory」

Prix des techniciens : Eirini Papanikolaou「Anthemoessa」

Finaliste :

Jasmina Krizaj, Cristina Planas Leitao (slovenie/ Portugal) : <The verydelicious pièce XL>

Johanna Faye / Mustapha Saïd Lehlouh (France) : <Fact> Finaliste

Laurent Cèbe (France) : <Les gens qui doutent>

Cie Popùliphonia / Romain Pichard : <Blue Monday>

Maud Brandel (Swiss/Belgique/Portugal/France) <Touch Down> Finaliste

Jasmina Krizaj, Cristina Planas Leitao (slovenie/ Portugal) <The verydelicious pièce XL> Finaliste