・アンジュラン・プレルジョカージュ「レクイエム」

・ピエール・ポンヴィアンヌ「JIMMY」

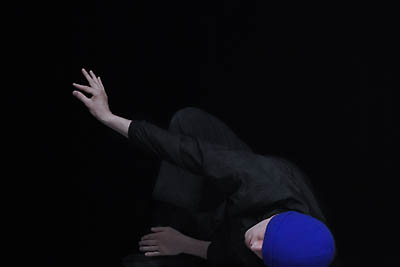

・イディオ・シシャヴァ「Vagabundus」

・ヤン・マルテンス「Elisabeth get her way」

・メット・イングヴェルセン「スケート・パーク」

・エリズ・ヴィニェロン「Les Vagues」

・マチルド・モニエ「ブラック・ライツ」

・フィア・メナール&グループ・リフティング「Si à la fin ce n'est pas bien, c'est que ce n'est pas la fin」

「リーズの結婚」ブルーエン・バティストーニ

©Benoite Fanton / Opera national de Paris

あっという間に23/24年のシーズンが終わり、この間にパリ・オペラ座では、ブルーエン・バティストーニ(25)がアシュトン版の「リーズの結婚」で主役を踊り、エトワールに任命された(2024年3月26日)。2017年にバレエ団に入団、2021年にコリフェになるまでに少し時間がかかったが、その後は毎年のように昇進して2023年にプルミエールに昇進。2022年にアリス・ルナヴァンが引退公演で負傷し、即刻代役でジゼルを踊り切り、主役交代に気が付かなかった観客もいたほどの、堂に行った踊りを披露したことは大きな話題となった。ロンドンのロイヤル・バレエ団でもリーズを踊り、その確かな技術にロンドンっ子は魅せられたという。多くの経験を積んだスキルの結果といえよう。今後の更なる活躍が楽しみになる。

「ジゼル」ミリアム・ウルド=ブラーム

©Julien Benhamou / Opera national de Paris

「ジゼル」ミリアム・ウルド=ブラーム

©Julien Benhamou / Opera national de Paris

昨年のアリス・ルナヴァンに続き、5月18日にはミリアム・ウルド=ブラームが「ジゼル」で引退。今後もエトワールの引退が続き、次は誰が新たな星になるのかと話題に事欠かない。

そして、7月にはトマ・ドキールとジャック・ガストゥットがプルミエダンサーに任命された。

トマ・ドキール©Julien Benhamou / Opéra national de Paris

ジャック・ガストゥット©Julien Benhamou / Opéra national de Paris

さて、少し時間が経ってしまったが、これまでに所見した作品を紹介しよう。

©Didier PHILISPART

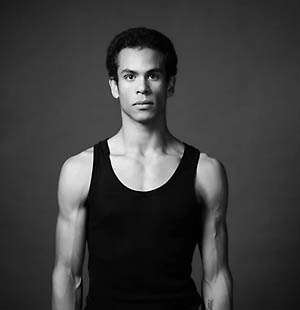

今年の新作「レクイエム」は、プレルジョカージュが振付家の第一人者の一人だということを歴然と見せつけた作品だった。ムーブメントの豊かさだけでなく、多角的な視点による分析や、音楽・映像と照明に至るまでの綿密な構成。「完璧」と思わず声が漏れた。

人は必ず死ぬ。ただ、それがいつどこでどのようにして訪れるのかは誰にもわからない。プレルジョカージュは、様々な死の場面を描くことで、生きていることの素晴らしさを訴えた。

死後の世界にやってきた人たちだろうか、鳥籠のような中に入った人たち。ゆったりと動く度に白いスモークが漂い、待ち受ける人たちに支えられて、彼らは籠から出て皆に混じる。その後は様々な死の場面が描かれる。娘の死体にすがり、嘆き悲しむ両親から冷酷にもその体を奪う死神。爆音と共に死んだのは、肩を並べて遊んでいた仲良しの友達。自分は生きているのに、その横にいた友達はもういない。それは戦争かもしれないし、自然災害かもしれない。死は突然にやってくることもある。それを運命という言葉で決めつけてしまって良いものだろうか。

激しく踊る若者たち、あるいはロボットのように無機質に動きを繰り返す人たち。それはまるで全てを忘れ、振り切っているようにも見える。生きることってなんだろう。

死を目の当たりにした人々、死者を弔う儀式を行う人々、そこには様々な死と人々が描かれる。死は誰にでも訪れる。それならば生きていることを存分に楽しもうではないか。そんなメッセージを感じた。

多角的な視点を通し、プレルジョカージュ独特の豊富なムーブメントと、それを増幅する映像と照明、クラシックからロックまで幅広い音楽と効果的なドルーズの言葉。彼の知識の広さには毎回感心する。

振り付けの豊かさと書いたが、一つとして同じ動きが繰り返されることがない。いや、もしかしたら繰り返しがあるのかもしれないが、リピートされていることを感じさせず、見たことのない新しい動きの連続なのだ。そして作品ごとのテーマが似通うことなく、着実に毎年新作を発表している。67歳という年齢を感じさせない精力的な活動は、まだまだ続きそうだ。

この後はモンペリエ・フェスティバルで上演され、以降は来シーズン末までのスケジュールがすでに決まっているという、さすがプレルジョカージュ。(5月24日ラ・ヴィレット)

©Didier PHILISPART

©cieparc

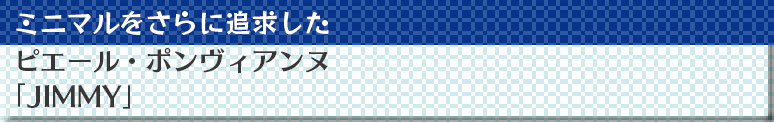

つばのない青いニット帽を深くかぶった黒づくめの男が一人。白いリノリウムの上にゆっくりと倒れた後は、フロアの動きが延々と続く。一連の動きの後にいくつかのポーズが象徴的に繰り返され、それは微妙に変化していく。四つ足動物のようなポーズ、顔を両掌で覆い隠すポーズ、ピースサインのようなV字を作る指先。鼻から顎までしか見えない顔と肘から手先までの肌の色が黒いスペースの中に浮かび上がる。顔が見えないからなのか、腕がつくる形が図形を連想させ、人の動きというヒューマン的な要素と幾何学的な図形が独特な世界を生み出している。ピキピキという金属音とそれにかぶさるCG音楽、突然の「ワッ」という叫び声と時折一瞬だけ光る青いフラッシュがアクセントになっているが、ダンサーの動きは淡々と続く。

ただ、一度だけ赤い光の中に手を伸ばした時、「生きる、生きたい」という感情が見えた。

ミニマルな作風の中に見える心の奥に潜む感情、そして直線と弧を描き、しなやかにくねる軌跡に引き込まれた。(5月23日フェスティバルJune Events/アトリエ・ド・パリ)

©cieparc

©Patrick Berger

正直なところ、あまり期待せずに見たのだが、あっという間に引き込まれた。アカペラの歌とダンスが絶妙なバランスで混ざり合い、シンプルながらもテンポよく変化に富んだ構成と振り付けが見事だった。

移民の旅を想像させるオブジェ。列を成した長旅の途中で拾ったものは数知れず、衣類や毛布、棒切れにタイヤにスーパーマーケットのカートまである。震えたり痙攣するような動きが多く見られたのは、迫害の恐怖や見えない未来への不安などを表しているのだろうか。でも、希望は捨てない。苦しみの中にも明るさがある。それが歌であり、ダンスなのだ。

シンプルながらも要を得た振付と構成は変化に富んでいて、アフリカンダンスをベースにしたコンテンポラリーダンス。最後は観客と一体になっての盛り上がりとなった。

モザンビーク人の振付家は国際的に活躍し、クビライカーン・アンヴェベスティガシオンとは長い付き合いだとか。緻密な構成に、どうりで、と納得。(5月23日フェスティバルJune Events/アクアリウム劇場)

©Mariano Silva

何が独特って、要点を徹底的に分析する手法が並大抵ではないからだ。

タイトルのエリザベスとは、2017年に亡くなったエリーザベト・ホイナツカ(Elisabeth Chojnacka)というチェンバロ(ハープシコード)奏者のことで、そのドキュメンタリーを、彼女が演奏する音楽に合わせてマルテンスがソロで踊るという構成。1曲ごとに彼女について語る映像がホリゾントに映し出される。しかし、エリーザベト自身は全く映らない。エリーザベトってどんな人? と興味をそそられる。マルテンスらしい罠だ。

彼女を語る言葉に続いて、曲名と録音された日にちが映し出され、彼女が弾くチェンバロの現代音楽を綿密に分析した動きで踊るマルテンスの姿を見ることになる。エリーザベトのことを知らなくても、少しずつ情報を得、じわじわと彼女の実像が見えてくるという仕組み。そして最後にようやく彼女自身の映像が映り、その容姿(なかなかの美人)、音楽と演奏に対する考え方、そして演奏する姿が映される。ものすごい速さで鍵盤を叩く技術に目を見張り、難解ながらも明確な意図が感じられる演奏に釘付けだ。そしてその演奏を綿密に分析したマルテンスの踊りが見事だった。

最初のシーンはバロック調で、バレエシューズを履いたマルテンスがバレエ的な踊りをするのだが、バレエダンサーほどの技術はないので、どうしたものかと引いてしまったのだが、次のシーンではものすごく早い鍵盤の音に合わせての、スピーディーな動きに一気に引き込まれた。こうなったら、あとは完全にマルテンスの世界。風変わりな衣装で、曲にピタリと合う動きで見せる。ルシンダ・チャイルズが彼女に作曲を依頼して踊ったという曲は、チャイルズ版なのか、あるいはマルテンスが新たに振り付けしたものなのか、いつか聞いてみたい。

公演が終われば私たちはすっかりエリーザベトとマルテンスのファンになっているという仕組み。さすがマルテンス、今回もはめられた。(5月15日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

©Luis Xertu

©Gregoire Delanos

劇場がスケートパークになっていた!

会場に入るや否や、ゴーという音。見れば舞台はスケートパークになっていて、地元のアマチュアが滑りまくっている。そして、いつの間にかメンバーは交代して、作品は始まった。

確かに出演者たちのレベルはなかなかのもので、ほー、うわーなどと思わず声が出てしまう。シリコン製の面をつけた人(おそらく未成年)がポテトチップを食べ、客にまで勧めている。この世代の若者達には舞台での緊張感はないのだろうかと、余計なことを考えながらも、その技術には面をくらう。

このような趣旨の作品で問題になるのは、ただのテクニックの見せ合いに終わらずに、作品として成り立たせるかだ。その点において、イングヴェルセンは上手い構成をしたと思う。メンバーを入れ替え、場所を切り替えながらポイントを変化させていく。このテンポの良さに一体感さえ感じる。スポーツもダンスになるのかと感心しながら、スケボーファンになっている自分に、あらびっくり。(1月13日クレルモン=フェラン・コメディ劇場/エルメス財団トランスフォーム・フェスティバル)

©Gregoire Delanos

竹内梓が興味深い活動を続けている。自作のソロだけでなく、ダンス以外のアーティストと作品を作ることも多いからか、奥を深めていて、活動が気になるダンサーの一人だ。

今回はマリオネットアーティストのエリズ・ヴィニェロン演出の「波」、原作はヴァージニア・ウルフだ。踊るだけでなく、演劇人としての役割もきっちりと果たしていた。

©Damien Bourletsis

さて、作品は、5人の友人グループの回想で、5つの氷のマリオネットと彼らの代弁者5人。

それぞれが自分の思いを語り、バラバラに見えても会話の中でこの5人が一つのグループとして繋がっていることが感じられるが、距離感のある関係が氷のマリオネットという、時間が経つにつれて溶け、壊れていくものに象徴されている。「死」もそんなものかもしれない。あっという間に死んでしまった友達。もう姿も形もない。でも、思い出だけは残っている。その思い出は、氷が溶けたあとの水のようなものなのかも知れない。水に入ればまた会える。

マリオネットが溶け、カシャンという軽い音とともに足が壊れ、腕がなくなり、それがあまりにもあっけない死を意識させることが衝撃的だったが、ラストの一面に貼られた水の中で無邪気に踊る竹内の姿に「La vie continue, 人生は続く」のだと、救われた気分。

原作を氷のマリオネットという形で演出したエリズ・ヴィニェロンの手腕に拍手。どうりで所見した最終日には、ウエイティングリストに列をなす多くの人がいたわけだ。(5月26日Théâtre de la Tempête)

©Damien Bourletsis

©Marc Coudrais

昨年のモンペリエ・ダンスフェスティバルで好評を得た作品は、2021年にテレビで放送されたものをベースにしているという。街や家で受けた女性への差別や暴力を描いたドキュメンタリーだ。8人の国籍が異なるダンサーたちが、時に淡々と、時に怒りを爆発させながら語り、踊る。言葉とダンスが非常に滑らかに融合して作品として成功していたのは、さすがモニエというしかない。私はテレビで放映されたものを見ていないが、悲惨な光景が容易に想像できる。ただ私観としては、ダンスだけで表現できなかったものだろうかという事。言葉はダイレクトでわかりやすいから、見た後に言葉ばかりが印象に残ってしまい、ダンスはそこに付属するものと感じてしまったのだ。確かに身体表現だけでは無理な部分もあるだろうが、あえてモニエにはそれを期待したかった。(1月17日クレルモン=フェラン・コメディ劇場/エルメス財団トランスフォーム・フェスティバル)

©Marc Coudrais

クレルモン=フェランのコメディ劇場では、毎年振付家が60歳以上のアマチュアパフォーマー集団のグループ・リフティングに振り付けをするのが恒例になっている。これまでは、アマチュアだからとか、日程が合わないとかの理由で見に行かなかったが、今回なんとなく足を運んで、あらびっくり。おそらくダンスの高度な技術を習得していない(失礼)おばさんとおじさんが、ここまで面白いものを見せてくれるとは! なのだった。彼らは舞台慣れしているし、度胸は大したもので、それをフィア・メナールが最大限に生かす。

©La Comédie de Clermont-Ferrand

パーティ会場だろう、中に入るなり、まっしぐらに鏡に向い、化粧を直し、服を直し、自分の美しさを最大限に見せようとするおばさんたち。その自信はこちらが恐れ入るほどだ。そして、最後の登場者はおじさん! 一気に皆の集中力が集まり、いかに彼を獲得するかのアピール合戦が始まった。いい気になって踊るおじさんだけれど、一人の世界にハマっていて面白くないじゃんと、しまいには弾き出されてしまう。おばさんパワーはすごいのだ、という第1部から、打って変わって第2部はファッションショー。延々と流れるボレロの曲(こんなにたくさんのバージョンがあったのかと驚く)に合わせて、服を纏う。というか、纏い続ける。スカートの上にジャケットを羽織り、その上にショールをつけ、帽子を被り、さらにワンピースを着るなど、どんどん着膨れしていくのだが、そのセンスが素晴らしくて、面白くて、独創的で目が離せない。ラストは女性がズボンに履き替えて男っぽい服装になり、紅一点のおじさんが花柄ワンピース姿になってカラオケを歌うという構図。男とは? 女とは? を問うメナールらしい作品に大喝采。お見事でした。

ちなみに来シーズンはトマ・ルブランが振り付けるそうで、これまた楽しみ!(6月20日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

©La Comédie de Clermont-Ferrand

|